Fidelio

Oper in zwei Aufzügen von Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Libretto von Joseph Ferdinand Sonnleithner und Georg Friedrich Treitschke

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 50 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Vergangene Termine

Dezember 2013

Januar 2014

Gut zu wissen

Gespräch

Sie erzählten kürzlich, dass ein Journalist Sie gefragt habe, ob Sie Beethovens Fidelio tatsächlich «freiwillig» inszenieren. Können Sie diese Frage nachvollziehen?

Ja, weil es eine Zeit gegeben hat, in der ich vermutlich genauso reagiert hätte. Das war allerdings vor einer intensiven Beschäftigung mit dem Fidelio, als ich das Stück nur aus eher unbefriedigenden traditionellen Aufführungen kannte. Das begann sich zu ändern, als ich während meiner Assistenzzeit mit Studenten einen Teil des ersten Akts inszenieren sollte. Ich habe mir da entsprechend schwergetan, etwa mit der Biederkeit dieses Singspiels oder den sperrigen Dialogtexten. Dieses kleinbürgerliche Milieu des Kerkermeisters und seiner Familie schien mir nicht zu passen zu dem besonders im zweiten Teil so stark artikulierten politischen und ethischen Anspruch Beethovens. Erst später wurde mir bewusst, dass die formalen Schroffheiten – das, was viele Opernbesucher immer noch als Zeichen für Beethovens mangelndes Theatergespür ansehen – durchaus keine Mängel, sondern Stärken sein können: dass Beethoven gar nicht die Absicht hatte, die Konventionen der Oper zu erfüllen, sondern rücksichtslos das gemacht hat, was ihm richtig schien, und dass gerade diese verstörende Radikalität das Grosse an diesem Stück ist. In meiner Aufführung mit den Studenten konnte ich diese Gedanken noch nicht wirklich berücksichtigen, weil das ein gründlich ausgearbeitetes neues Konzept erfordert hätte, nicht eine eher geradlinige Nacherzählung des Librettos, wie sie von mir gefordert war. Aber seitdem hat mich die Frage nicht mehr losgelassen, auf welche Weise ich als Regisseur die spezifischen Qualitäten des Stücks auf der Bühne besser hervortreten lassen könnte.

Das heisst, Sie inszenieren das Stück jetzt freiwillig?

Nicht nur freiwillig, sondern ich habe mir sogar schon seit längerem eine Gelegenheit gewünscht, mit diesem Nachdenken zu einem Ergebnis zu kommen und es in der praktischen Arbeit zu erproben. Ich freue mich sehr, dass es nun endlich so weit ist.

Und das kleinbürgerliche Milieu schreckt Sie nun nicht mehr?

Das Milieu nicht, denn der Gegensatz zu dem ansonsten hohen moralisch-ethischen Anspruch des Werks ist bewusst gesetzt. Ein Gegensatz, der allerdings gewaltig ist und an dem viele Aufführungen des Werks scheitern. Man muss sich also genau überlegen, an welchem Ort man eine Aufführung dieses Stücks ansiedelt.

Wo liegt das Problem? Die Frage beantwortet doch das Libretto: Ein Staatsgefängnis in der Nähe von Sevilla.

Das ist tatsächlich eine sehr klare Aussage, aber sie hilft uns nicht weiter. Jeder kann ja für sich einmal die Frage durchspielen, wie denn ein solches Gefängnis auf der Bühne aussehen könnte. Eine historische Dekoration eines Kerkers läuft Gefahr, entweder unglaubwürdig oder verharmlosend zu wirken. Ein moderneres Setting, etwa in einem heutigen Hochsicherheitstrakt oder in Guantanamo, wiederum muss unweigerlich an dem singspielhaften Gestus des Werkes scheitern. Ich bin überzeugt, dass der Weg gerade in die entgegengesetzte Richtung gehen muss: weg von einer naturalistischen Nachbildung, hin zur Abstraktion und zur Überhöhung, zu den philosophisch-politischen Inhalten, die Beethoven vermitteln wollte und die uns ungleich mehr interessieren sollten.

Wobei diese Inhalte auf eine durchaus problematische Weise vermittelt werden. Denn selbst wenn wir von der ästhetischen Frage absehen, wie man mit dem Spielort umgehen kann, hat das Stück aber auch noch andere Schwierigkeiten, für die es berüchtigt ist …

Ja, dazu gehören in erster Linie die schon angedeuteten formalen Unstimmigkeiten. Fidelio beginnt wie ein deutsches Singspiel, dann finden wir uns unversehens im Bereich der grossen tragischen Oper und schliesslich mündet das Geschehen in eine monumentale Kantate, die eigentlich nichts mehr mit Theater zu tun hat. Und dieses Konglomerat widersprüchlichster stilistischer Strukturen soll auch noch zusammengehalten werden durch Dialoge, deren sprachlicher Duktus uns heute doch etwas zu betulich und verstaubt vorkommt, um dem inhaltlichen Anspruch des Werks gerecht zu werden. Wenn man es mit einem solchen Gebilde zu tun hat, kann man entweder den Versuch unternehmen, die Brüche zu kitten, und so tun, als handele es sich trotz allem um ein rundes, in sich geschlossenes Werk. Oder man muss versuchen, gerade aus dieser Brüchigkeit eine Konzeption zu entwickeln, die dem Werk dann hoffentlich eher entspricht.

Die dritte Möglichkeit wäre, das Stück einfach zu den Akten zu legen …

Als Regisseur und Künstler kann ich mich um eine Stellungnahme zu Fidelio nicht vorbeimogeln. Das Werk liegt wie ein gewaltiger Felsbrocken auf der Strasse, da muss man ran. Diese Wucht speist sich natürlich aus Beethovens Musik, die in ihrem Höhenflug das Libretto weit unter sich zurücklässt. Von diesem gewaltigen Unterschied der Dimensionen von Musik und Libretto ausgehend haben wir in den Gesprächen mit meinem Inszenierungsteam irgendwann den Gedanken durchgespielt, was eigentlich geschieht, wenn man die Dialoge ganz weglässt. Beethovens Stück ist radikal, da braucht es radikale Lösungen. Die Idee hat mir schnell gefallen, und inzwischen können wir bei den Proben erleben, dass sie tatsächlich funktioniert.

Aber versteht man noch die Handlung, wenn die Dialoge fehlen?

Die Handlung der Oper ist doch eigentlich recht simpel und baut auf Situationen auf, die leicht darstellbar und für jeden ebenso leicht nachvollziehbar sind: Ein Mädchen hat sich in einen jungen Mann verliebt, und ihr Freund ist deshalb eifersüchtig. Der vermeintliche Nebenbuhler ist aber eine Frau, die sich ins Gefängnis eingeschlichen hat, um ihren verschwundenen Mann zu suchen. Der Vater und die beiden jungen Leute merken das nicht, und so entfaltet sich erst einmal eine Komödienhandlung. Aber dann bleibt die Handlung zum ersten Mal richtig stehen, und es kommt ein ganz aussergewöhnliches Musikstück: das Kanon-Quartett „Mir ist so wunderbar“. Hier beherrscht plötzlich die Musik die Szene und transzendiert augenblicklich die kleinlichen Vorgänge in der Familie des Kerkermeisters. Die Musik spricht nur noch von der Innenwelt der Figuren, ihrer Sehnsucht, ihrer Liebesfähigkeit, ihren Träumen vom Glück. Solche Momente gibt es in dem Stück immer wieder, auf solche dramaturgischen Brüche kam es Beethoven offenbar an, nicht die Details von Rechnungen, Rabatten, Kettenreparaturen usw. Und das ist es, was eine Aufführung erlebbar machen muss. Wenn das gelingt, wird niemand eine Schilderung des Milieus in allen Einzelheiten vermissen.

Immerhin setzt Ihre Inszenierung einen drastischen Eingriff in die Struktur des Werkes voraus. Ist das nicht riskant?

Theater ist immer riskant, und auch wenn man alles brav an seinem Platz lässt, ist das Gelingen keineswegs garantiert – im Gegenteil! Allerdings begibt man sich mit einem solchen Eingriff natürlich auf dünnes Eis und lädt sich einen zusätzlichen Legitimationsdruck auf. Wir sehen aber auf den Proben, dass sich die neue Struktur zum Glück ganz natürlich entfaltet und man nicht das Gefühl hat, dass etwas fehlt. Um ganz ehrlich zu sein: Es funktioniert besser, als ich gehofft habe. Ich habe manchmal sogar den Eindruck, das Stück habe geradezu darauf gewartet, dass man so damit umgeht. Allein indem die Kontraste zwischen den Musiknummern viel stärker hervortreten, wenn sie direkt aufeinandertreffen, entsteht eine kraftvolle theatralische Wirkung. Natürlich muss die Inszenierung dafür sorgen, dass sich trotzdem eine neue Kontinuität der Fabelerzählung ergibt, jedoch ohne die Lücken und Schroffheiten unnötig zu glätten.

Lässt sich so noch die Geschichte erzählen, die das Libretto vorgibt, oder wird es eine andere?

Ich glaube, dass schon Beethoven eine andere Geschichte erzählt hat als seine Librettisten. Im Grunde sprengt seine Komposition ja fortwährend die Form der Oper, an der das Libretto noch ängstlich klebt. Das führt dazu, dass viele Zuschauer und Theatermacher das Stück als unbefriedigend empfinden: weil es sich nicht zu einem Ganzen fügt, keine «richtige Oper» ist. Von hier ist es nicht weit zum beliebten Topos der Foyergespräche: dass Beethoven eben nicht für das Theater komponieren konnte usw. Ich halte das für Unsinn. Bei jeder einzelnen Probe erweist es sich, dass Beethoven sehr wohl in der Lage war, genau für die Szene zu komponieren, den Sprach- oder Bewegungsgestus eines bestimmten Vorgangs sehr präzise in Musik zu übertragen und die Szenen musikalisch zu organisieren. Wenn sich sein Stück nicht widerstandslos mit den Rezeptionsgewohnheiten versöhnen lässt, dann also offenbar nicht, weil er das nicht gekonnt hätte, sondern weil er es nicht wollte, es ihn für das, was er zu sagen hatte, schlicht nicht interessierte.

Ich möchte noch einmal auf Ihre Bemerkung vom Anfang zurückkommen: Warum kann man ein Gefängnis nicht auf die Bühne bringen?

Ich habe in vielen Aufführungen gesehen, wie der Chor als ausgemergelte Häftlinge geschminkt auf die Bühne kommt und uns unaussprechliches Elend vorspielen soll, und ich habe das immer als unglaubwürdig empfunden. Stellen wir uns vor, gesunde Chorsänger, die von einem virtuos spielenden Orchester begleitet perfekt singen, kommen als KZ-Häftlinge verkleidet auf die Bühne und singen das Fidelio-Finale. Ich fände das obszön. Egal, welche guten Absichten dahinter stecken mögen. Ich glaube, dass die hochartifizielle Form der Oper hier tatsächlich an die Grenzen ihrer Darstellungsfähigkeit stösst. Das bedeutet nicht, dass der Inhalt nicht vermittelbar wäre, aber man muss einen anderen Weg suchen, der dieser speziellen Künstlichkeit der Gattung entspricht, und folglich nicht über eine oberflächliche Nachbildung der Wirklichkeit gehen kann.

Ist das ein opernspezifisches Problem?

Ich denke schon. Der Film beispielsweise verfügt da über ganz andere Möglichkeiten. Selbst das Schauspiel hat es nicht ganz so schwer. Aber die Rezeptionssituation in einem Opernhaus ist eine sehr besondere. Und der müssen wir eben Rechnung tragen.

Also kein Gefängnis, weder naturalistisch abgemalt, noch eine abstrahierte Version davon. Da erhebt sich noch einmal die Frage: Wie lässt sich dann das Stück erzählen? Setzt die Handlung nicht voraus, dass Florestan in einem Gefängnis versteckt wird, in das sich Leonore einschleicht?

Der Bühnenraum muss den Ort der Handlung nicht unbedingt nachbilden, damit er in der Aufführung vorhanden ist. Er kann sich auch aus der Aktion und Interaktion der Darsteller ergeben. In diesem Sinne haben wir uns zu einer radikal experimentellen Lösung entschlossen: Die Darsteller agieren praktisch ohne Requisiten auf einer leeren Bühne, so dass sich das Geschehen ausschliesslich aus der Konfrontation der Figuren und ihrem Zusammenspiel entwickelt. Letztendlich tritt so noch viel deutlicher hervor, wie die äusseren Verhältnisse das Handeln der Personen bestimmen. Nehmen wir Leonore in ihrer Beziehung zu Marzelline und Rocco. Wenn sie ihr Ziel erreichen und ihren Mann retten will, muss sie nicht nur das Vertrauen dieser beiden Menschen, sondern auch die Liebe, die Marzelline für sie empfindet, für ihre Zwecke missbrauchen. Dieser moralische Konflikt, der Leonore sehr belastet, kann in einer naturalistischen Detailmalerei leicht untergehen, wohingegen er in der reduzierten Spielweise, wie wir sie anstreben, mit grosser Klarheit in Erscheinung tritt. Damit tritt aber auch die Zwangssituation stärker ins Bewusstsein, und das Gefängnis als Ort, der allen die dort leben müssen, Gewalt antut, ist vielleicht sogar stärker präsent als in einer herkömmlichen Darstellungsweise. Hinzu fügen wir immer wieder Textprojektionen, die den originalen Regieanweisungen der Partitur entnommen sind. So ist das Gefängnis – wenn auch unsichtbar – auf verschiedenen Ebenen doch immer gegenwärtig.

Aber was bleibt vom Stück übrig, wenn man es um die Einzelheiten der Handlungsvorgänge und die Milieuschilderung des Bühnenraums beschneidet?

Es bleibt der die ganze Menschheit umfassende und betreffende Appell, den Beethoven gestaltet hat und der diese Oper so einzigartig macht. Es bleibt das grosse und beeindruckende, weil wirklich aus tiefer Überzeugung kommende Pathos, mit dem Menschlichkeit, Solidarität, Liebe und Verantwortungsbewusstsein aufgerufen werden, das grosse Pathos, mit dem vom Freiheitswillen der Menschen gesprochen wird, von ihrem Glücksanspruch – letztendlich von Beethovens grossem Traum von einer Welt, in der sich all dies verwirklicht und das Leben der Menschen durchdringt und bestimmt. Und das Stück wagt die ungeheuerliche Aussage, dass so eine Welt möglich ist, dass wir sie erreichen können. Und zwar durch Solidarität und Nächstenliebe.

Ist die Zeit für solche Appelle heute, nach dem Scheitern des Kommunismus und dem Ende aller Utopien, nicht allzu naiv, vollkommen veraltet und eigentlich lächerlich?

Ich denke, die von Anfang an problematische These vom „Ende aller Utopien“ hat sich inzwischen wohl erledigt. Nach dem Ende des Kalten Krieges mag es Leute gegeben haben, die nun ein Zeitalter der Stabilität und des ruhigen Geniessens der Erfolge angebrochen sehen, in dem man für solche Dinge wie Utopien keine Verwendung mehr hat. Inzwischen dürfte aber jedem klargeworden sein, dass von Ruhe und friedvollem Genuss keine Rede sein kann, dass wir es, wenn wir die Dinge im globalen Massstab betrachten, mit überaus zahlreichen und höchst brisanten Konflikten ökonomischer, ethnischer, religiöser und politischer Art zu tun haben, für die wir keine Lösungsansätze werden geben können, wenn wir nicht über das Bestehende und Mögliche hinaus und in das scheinbar Unmögliche – also Utopische – hinein denken. Und dazu kann uns ein Mann wie Beethoven, der so vehement darauf bestand, die Traditionen der Aufklärung und die Errungenschaften der Französischen Revolution weiterzutragen, sehr viel geben. Weil Beethoven die ganze Menschheit sieht und uns klarmacht, dass es uns eben nicht genügen darf, dass wir auf der Sonnenseite geboren sind und nicht befürchten müssen, vor Lampedusa zu ertrinken, nur weil wir ein wenig besser leben wollen. Und natürlich genügt es ebenfalls nicht, irgendwelchen Schlepperbanden die Schuld dafür zu geben, sondern wir sind aufgefordert, die Probleme grundsätzlicher anzugehen, also für gerechtere Lebensbedingungen auf unserem Planeten insgesamt zu sorgen. Das ist nur möglich, wenn wir uns nicht scheuen, das Unmögliche zu denken. Einer, der solche Forderungen stellt, ist natürlich unbequem. Beethoven war es immer, und sein Fidelio stand auch schon damals quer zu allen Erwartungshaltungen. Das ist bis heute so geblieben, und das ist das Verstörende und das Beeindruckende an diesem Werk.

Das Gespräch führte Werner Hintze.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 14, Dezember 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Essay

Dieser Artikel erschien im Dezember 2013.

«O Gott! Welch ein Augenblick!» singt Leonore im Finale des Fidelio, wenn sie ihrem Gatten Florestan die Ketten der Gefangenschaft endlich löst, und der Chor bricht einige Takte später in strahlendem C-Dur in einen nicht enden wollenden Jubel aus. So gewaltig und triumphal klingt der Fidelio-Schlusschor, dass man sich in jeder Aufführung aufs Neue fragt: Was ist das eigentlich für ein Augenblick, den Beethoven da pathetisch beschwört? Was motiviert den eminenten musikalischen Aufwand?

Die Geschichte ist doch schon viel früher an ihr gutes Ende gekommen: Die couragierte Leonore, die sich als Mann verkleidet in die kleinbürgerliche Welt des Kerkermeisters Rocco eingeschlichen hat, um ihren inhaftierten Gatten Florestan zu befreien, hat ihr Ziel längst erreicht: Das Unrecht ist aufgedeckt, das Kerkerdunkel, in dem der zweite Akt beginnt, ist dem Licht der Befreiung gewichen. Und plötzlich bricht dieser unbeschreibliche Freudentaumel aus, der viel mehr meint als die glückliche Vereinigung eines Ehepaares. Die Musik sprengt hier den Formrahmen der Oper. Die Zeit scheint stillzustehen. Die Handlung erstarrt zum Oratorium. Und die Liebe wird nicht allein als privates Glück gefeiert, sondern wächst ins Überpersönliche: Beethoven zelebriert das finale Loblied auf die Gattenliebe als Apotheose der Freiheit, in der die Ideale der französischen Revolution mitklingen und Menschheitsverbrüderung schlechthin zum Thema wird.

Viel ist über diesen Fidelio-Schluss reflektiert worden. Beethoven sei der erste Komponist der Geschichte, der die Musik als moralische Instanz aufrichte, schrieb der Musikessayist Dietmar Holland, und im Fidelio-Finale spreche er «ex cathedra». Seine Botschaft sei, Mut zu machen, dass um Freiheit zu kämpfen sich lohne. Der Philosoph Ernst Bloch nannte das Finale ein «Wunschbild des erfüllten Augenblick» mit Betonung auf «Wunsch». Und Theodor W. Adorno konstatierte: «Freiheit ist real bei Beethoven nur als Hoffnung.» «Vielleicht ist das Nicht-Veralten Beethovens», so der deutsche Philosoph, «nichts anderes, als dass seine Musik noch nicht von der Wirklichkeit eingeholt ist.» Das bedeutet: Das Glück der Freiheit, das Leonore durch ihre Rettungstat herbeigeführt hat, wird zwar in der Oper als erreicht gefeiert, bleibt aber über das Werk hinaus eine uneingelöste Forderung. Beethovens gleissende C-Dur-Vision von der Lösung aller Ketten erklingt als Utopie.

Spricht ein Werk so eindringlich zur Welt wie Beethovens Fidelio, drängt sich natürlich die Frage nach der Verfasstheit der Welt auf, an deren Ohr dieser Menschheitsappell dringt. Ist die Moderne der Gegenwart überhaupt empfänglich für Beethovens pathetische Grundsatzansprache? Utopie – der Begriff erscheint seit langem nur noch wie das ferne Wetterleuchten aus einer anderen Zeit. Die Vision von der Freiheit und Gleichheit aller Menschen – da fällt manchem aktuell vor allem der Satz des deutschen Altbundeskanzlers und Erzrealisten Helmut Schmidt ein, der politischen Träumern zu entgegnen pflegt: «Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen.» Utopien, so scheint es, stehen im 21. Jahrhundert nicht sehr hoch im Kurs.

Als Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts der eiserne Vorhang gefallen und der sogenannte real existierende Sozialismus zusammengebrochen war, lautete eine weit verbreitete These, dass nun grundsätzlich Schluss sein müsse mit den politischen Menschheitsbeglückungsutopien, die – verwirklicht – am Ende alle in Unfreiheit und Knechtschaft endeten. Joachim Fest, der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, rief damals in einer Streitschrift das «Ende des utopischen Zeitalters» aus. Im endgültigen Verschwinden grosspolitischer Heilspläne sah man einen Segen für die Menschheit, und mit der Kritik am Staats-Sozialismus wurden auch gleich allen anderen linken

Träumereien von einer besseren Welt die Absage erteilt. Der Kapitalismus wurde alternativlos, und sein Versprechen war der Liberalismus des Marktes, der auf lange Sicht Wohlstand und sozialen Ausgleich schaffe und die Menschheit in die beste und gerechteste aller denkbaren Welten führe. Die Optimisten sahen ein Leben ohne Utopien und fiebrige Zukunftsvisionen heraufdämmern, unideologisch arrangiert im Pragmatismus der Gegenwart, in sich ruhend auf den weichen Kissen von Konsum und individueller Freiheit, unter der nie untergehenden Sonne einer florierenden Ökonomie.

Aber es ist dann doch anders gekommen. Nach dem Ende des Kalten Kriegs sind neue geostrategische Konflikte aufgebrochen und haben die Illusion einer friedlich geeinten Weltgesellschaft schnell wieder platzen lassen. Die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit, Energieressourcen und Klimawandel stellen sich dringlicher denn je. Die Stürme der Globalisierung kippen Volkswirtschaften aus der Balance. Der Finanzkapitalismus ist an seiner Gier irre geworden. Die Freiheitsversprechen des Internets erweisen sich als trügerisch usw. Über Politiker, Wirtschaftsführer und Intellektuelle rollt eine Herausforderung nach der anderen hinweg, atemlos kommen sie im Bearbeiten der Konflikte und Krisenszenarios kaum nach. Für den weiten Blick in die Zukunft, für die geöffnete Perspektive, für visionär utopisches Denken scheint ihnen die Zeit, der Überblick und die Unabhängigkeit des Handelns zu fehlen. Der Utopieverlust der Gegenwart hat nicht zuletzt mit Überforderung zu tun. Die Komplexität der Moderne verstellt den Blick über die Gegenwart hinaus in die Zukunft. Die Welt, so weit sie überhaupt steuerbar ist, kann nur noch auf Sicht gefahren werden.

Früher, so hat der ZEIT-Journalist und Gegenwartsdiagnostiker Thomas Assheuer vor einiger Zeit geschrieben, seien soziale Utopien aus einem Stillstand der Verhältnisse heraus entstanden und hätten sich gegen den Mangel an Zukunft gerichtet. Heute verhalte es sich umgekehrt: Es gebe zu viel an Zukunft. Unablässig bedränge sie die Gegenwart, nehme von ihr Besitz und lasse die Grenze zwischen heute und morgen verschwinden. Während das alte Bewusstsein, in einem stabilen Zeit-Raum zu leben, verschwinde, verwandele sich die Gegenwart in den Durchlauferhitzer der Zukunft und die Permanenz des Übergangs: «Die Zukunft stirbt, weil sie immer schon da ist.» Aus diesem Zeitgefühl entstehe eine auf Abwehr gepolte Haltung, die die politische Fantasie ersticke.

Natürlich hat sich inzwischen längst eine Gegenbewegung wider den Utopieverlust formiert. Der Mensch kann nicht leben, ohne über seine Gegenwart hinaus zu träumen. Das zarte Pflänzchen wird wieder bewässert. Aber es sind weniger die grossen Gesellschaftsentwürfe, über die nachgedacht wird, sondern eher kleine Projekte und punktuelle Fantasien von einem besseren, gerechteren und zukunftssichernden Leben, denen sich neue Utopisten wie der Soziologe Harald Welzer verschrieben haben. Die von ihm gegründete Stiftung mit dem passenden Titel FUTURZWEI etwa forscht über alternative Lebensstile und Wirtschaftsformen jenseits von Wachstumsideologie und ökologischem Raubbau. An der grundsätzlichen Visionsarmut der Gegenwart ändern solche Initiativen vorerst freilich wenig.

Was bleibt, ist die Kunst. Sie bewahrt, was der Gesellschaft abhanden zu kommen droht: Sie öffnet den Horizont für die grossen Träume von Freiheit, beschwört die Macht der Liebe, nährt die Sehnsucht nach Menschlichkeit und gibt der Möglichkeitsform einen Raum. In seinem Fidelio hat Beethoven dem Glauben Ausdruck verliehen, dass der Mensch zur weltrettenden Tat fähig ist, wenn er nur wie die mutige Frau und grosse Liebende Leonore das Äusserste zu wagen bereit ist an Courage, Selbstlosigkeit und Verantwortungsbewusstsein. «Wer du auch seist, ich will dich retten!» singt sie und löst die Ketten des Mannes, der zwar ihr Gatte ist, aber auch jedes andere Opfer von Unmenschlichkeit sein könnte.

Der Philosoph Ernst Bloch vernahm im Fidelio den Nachhall des Sturms auf die Bastille und fand, die Oper habe «die Revolution schlechthin als Handlungsraum». Eine solche Wahrnehmung mag uns heute wie der Blick durch ein umgedrehtes Fernglas vorkommen – alles ganz weit weg. Aber sie offenbart die Grösse des Themas, an dem Beethoven sich an seiner einzigen Oper abgearbeitet hat. Mehrmals hat er sie umgearbeitet, ohne je zu einer einheitlichen Werkgestalt zu gelangen. Der Versuch, eine deutsche Spieloper und ein Ideendrama, einen problematischen Text und hochfliegende Musik zusammenzuzwingen, der gewagte szenische Dreischritt von der «Ruhe stiller Häuslichkeit» hinein in ein apokalyptisches Weltdunkel, hinauf zum Licht der Freiheit, die Rätselhaftigkeit des Spielorts zwischen einem hermetischen Innen und einem unbestimmten Aussen – das alles will sich zu keiner Einheitlichkeit fügen und verleiht der Oper eine Querständigkeit, die nicht zuletzt in ihrem Fragmentcharakter und an ihren Bruchkanten Beethovens utopischen Anspruch markiert. Der Augenblick, der im Fidelio-Finale besungen wird, ist eben ein ganz besonderer Moment.

Essay von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 14, Dezember 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn traf 2022...

Eric Cutler

Eric Cutler stammt aus einer kleinen Stadt im amerikanischen Bundesstaat Iowa. Auf die grossen Bühnen der Welt fand er u.a. über das Nachwuchsprogramm der Metropolitan Opera in New York. Nach Anfängen im Mozart- und Belcanto-Repertoire singt er heute insbesondere Partien des jugendlichen Heldenfachs. Von Richard Wagner sang er bisher u.a. Erik («Der fliegende Holländer») bei den Bayreuther Festspielen und Lohengrin bei den Salzburger Osterfestspielen. Am Opernhaus Zürich sang er letzte Spielzeit Siegmund in «Die Walküre»

Es gibt die einen, deren Eltern auch schon Sänger oder Musikerinnen waren oder klassische Musik als Bildungshintergrund hatten. Und es gibt die anderen. John Daszak, Arbeitersohn aus Manchester. Serena Farnocchia, Tochter eines toskanischen Ambulanzfahrers. Piotr Beczała, Sohn eines Textilarbeiters und einer Näherin in einer polnischen Kleinstadt. Vivica Genaux, Tochter eines Chemikers in Alaska. Georg Nigl, Sohn eines Wiener Schneidermeisters. Lise Davidsen, Tochter eines norwegischen Elektrikers und einer Krankenpflegerin. Sie alle zählen zu den Solistinnen und Solisten der Oper Zürich, viele sind Weltstars.

Und nun wartet am Künstlereingang ein 45-Jähriger auf mich, der bis zu seinem fünfzehnten Lebenjahr nicht mal wusste, dass es so etwas wie Oper gibt. Eric Cutler hat die Statur eines Bodyguards, aber so, wie er sich im Café hinsetzt und spricht, klar und eher leise, hat er etwas von einem grossen Jungen, der sich selbst noch wundert über seinen Weg aus Iowa in die Welt der Oper, in der er als lyrischer Tenor Karriere machte und Europas Bühnen eroberte, dann ins dramatische Fach wechselte, voriges Jahr als Erik in Bayreuth einschlug und nun in Zürich als Siegmund doppelt debütiert – in der Rolle und am Haus.

«Der Anfang war einfach Zufall», sagt er. Eric und seine Schwester wuchsen auf im 3000-Einwohner-Örtchen Adel, dreissig Meilen westlich von Des Moines, Hauptstadt des US-Bundesstaats Iowa. Die Mutter arbeitete in einer Firma für Glasfaserkabel, der Vater als Metzger – «ganz normale Typen» –, als er sich mit einem Austauschschüler aus Mexiko befreundete. «Sein Vater war Tenor, und er hat all diese Platten mitgebracht. Wir hörten eine, und das war so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich habe ihn angeguckt und gesagt: Was ist DAS denn?» «Das ist Oper.» Es war Luciano Pavarotti, der «E lucevan le stelle» aus Puccinis Tosca sang. Bis dahin kannte Eric nur Pop und Rock. «Für mich war sofort klar, ich muss mehr hören.» Er besorgte sich Nachschub aus der Bibliothek in Des Moines, und bald wurde es ernst mit der «love affair», wie er seine Opernliebe nennt. Er machte sich vertraut mit dem Gesang grosser Tenöre wie Pavarotti, Björling, Gedda, di Stefano, Wunderlich. Er zog nach Decorah im Norden von Iowa, wo das Luther College bekannt für gute Chorarbeit war. Eric bekam dort Gesangsunterricht, und er lernte schnell. Es gab auch kleine Opernproduktionen, ohne Orchester. «Wir haben L’elisir d’amore gemacht, ich den Nemorino, und danach ging es zur MET».

Moment mal. Was hat eigentlich diesen Flash begleitet, dieses «ich muss mehr hören»? War etwas Abenteuerliches dabei? «Ich hoffe, dass es nicht komisch klingt», sagt Eric, auf dessen Wunsch wir Deutsch sprechen, «aber das war etwas, das schon in mir drin war. Als hätte ich das schon immer gekannt. Ich kann das nicht anders beschreiben.» Mit diesem Gefühl muss er 1998 auch an der MET vorgesungen haben für das Young Artist Development Program. Der 22-Jährige aus der Provinz, mit so gut wie keiner Solistenerfahrung, gewann einen Wettbewerb, 10.000 Dollar und eine dreijährige Ausbildung am Haus.

Haben seine Eltern diesen Weg unterstützt? «Für meine Mutter war es immer schwer zu verstehen. Oper ist nicht ihre Welt, bis heute. Am Anfang sagte sie, was ist das denn? Kannst du damit Geld verdienen? Aber dann gewann ich diese 10.000 Dollar, okay, da war sie an Bord.» Und Eric Cutler, aus dem Mittleren Westen nach Manhattan katapultiert, lernte die Welt der Oper direkt auf deren amerikanischem Olymp kennen. Der 92-jährige Hauskorrepetitor Walter Taussig, Emigrant aus Wien, der schon die Callas gecoacht hatte, hämmerte ihm die erste kleine Partie ein, mit der er unter James Levine auftreten durfte: Scaramuccio in Strauss’ Ariadne. Danach war Eric bereit für die Welt. Seine Stimme schien wie geschaffen für die Opern des Belcanto, beweglich und schlank, vor allem mit Mozart fiel er auf, bald auch jenseits des Atlantik. Und als Tamino in der Zauberflöte fiel er 2006 in Edinburgh der Liebe seines Lebens in die Arme: Die Pamina wurde von Julia Kleiter gesungen, der Eric zwei Jahre später nach Deutschland folgte (im Gegensatz zu ihm ist sie in einem Gärkessel der Sangeskunst aufgewachsen, der Chorstadt Limburg). Als er beschloss, das Stimmfach zu wechseln, war das erste Kind der beiden schon drei Jahre alt. Und warum wollte ein erfolgreicher lyrischer Tenor ins «schwere» Fach gehen, zu Wagner? Nach all den Taminos und Ottavios, den Edgardos und Alfredos, den Romeos und Fausts, dem Raoul der Hugenotten, dem Don José der Carmen?

«Es wurde unangenehm in dieser Belcantolage, als ich Mitte dreissig war. Ich konnte all die Partien singen, aber wie ich das tat, war falsch. Mein Kehlkopf war oben, alles war oben. Es gibt bei jedem Sänger, der länger auf der Bühne steht, eine Krise, dies war meine. Ich ging zu einem Gesangslehrer in New York, Michael Paul. Er sagte, du bist ein Heldentenor, kein lyrischer. Ich hielt das für einen Witz. Aber ich bin 1,94 Meter gross, und ich hatte nie mit meinem ganzen Körper gesungen. Ich habe für fast ein Jahr alles abgesagt und bei ihm studiert, zuerst ein paar Wochen in New York und dann über Facetime und alle verfügbaren Medien.» Bis heute ist Michael Paul sein vokaler Mentor.

Das bringt mich auf Stephen Gould, den amerikanischen Heldentenor, der etwa im selben Alter dieses Fach für sich entdeckte, fünfzehn Jahre früher. «Ja, aber er ist einer der Tenöre, die von unten kommen, vom Bariton her. Für mich passen eher Tenöre wie Peter Seiffert oder Gösta Winbergh als Vorbilder. Sie haben all die Mozartpartien gesungen, viel Belcanto, ehe sie Heldentenöre wurden. Wir können nicht so eingedunkelt singen. Man muss seiner Stimme immer treu bleiben. Und es dauert lange, sie zu entwickeln, das ist wie mit Wein.» Da ist es gut, dass Wagners Welt Tenorpartien unterschiedlicher Wucht bereithält – mit Siegfried einzusteigen wäre ein aussichtsreicher Suizidversuch.

Eric Cutler begann seinen neuen Weg zu Wagner vor vier Jahren mit Lohengrin in Brüssel. Und seit einem Jahr erlebt das Bayreuther Publikum einen Eric als Erik im Holländer, der endlich mal gefährlich ist und stark genug, um eine Dreiecksgeschichte zu tragen. Den kann nicht mal eine Ohrfeige von Asmik Grigorian als Senta zum Schwanken bringen. Von Sieglinde muss der Siegmund in der Walküre so etwas nicht befürchten. Doch eine grössere Herausforderung ist die Partie nicht nur wegen des «Wälse»-Rufs, dem beliebig ausdehnbaren Ges und G, mit dem Wotans unehelicher Sohn nach seinem Vater ruft. Den hat Eric Cutler auch seiner Frau vorgesungen, sie coachen einander gegenseitig. «Es gibt viele Sängerpaare, die das nicht machen, aber wir sind ein Team. Oper und Musik und Theater und die Kinder, alles gehört dazu.» Einfach ist das nicht, denn mitunter sind beide Sänger zugleich unterwegs. Dann kümmern sich Erics Schwiegereltern um den Zwölfjährigen und die Neunjährige. Und manche Engagements müssen sich die Eltern verkneifen, mal er, mal sie. «Ein Monat Daddyzeit ist ein Geschenk», meint Eric. «Dann habe ich eine Riesenchance, ihnen Englisch beizubringen.» Seufzend erzähle ich von der norddeutschen Provinz, wo so ein Modell exotisch sei, weil es immer noch üblich ist, dass Ehefrauen höchstens halbtags arbeiten. Er tröstet mich: «In Hessen auch.»

Abends sehe ich ihn wieder, immer noch in Jeans und schwarzem T-Shirt, aber im strahlend weissen Interieur des ersten Aufzugs der Zürcher Walküre. Da vibriert schon etwas zwischen Siegmund und Sieglinde, und deren Ehemann Hunding wirkt aggressiv. Nicht aber der Flüchtling in seinem Haus. Da steht und geht, Orientierung suchend, ein Siegmund, der zwar nichts fürchtet, aber nicht ahnt, welche Kraft ihm noch zuwachsen wird. Man könnte an einen grossen Kerl aus Iowa denken. Wenn da nicht diese Stimme wäre, die mehr weiss und schon ganz andere Bögen spannt.

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 95, September 2022.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Klappt es?

Manchmal wache ich nachts auf und finde keinen Schlaf, weil die Gedanken nur um das Eine kreisen: Wird es so funktionieren, wie wir uns das am Planungstisch ausgedacht haben? Was machen wir, wenn es nicht so läuft, wie wir es dem Regisseur oder dem Bühnenbildner versprochen haben? Und wieder drehe ich mich im Bett herum, weil mir keine andere Lösung einfällt.

Stunden später schreibe ich diesen Text über eine technische Lösung, obwohl ich nicht sicher bin, ob diese Lösung noch aktuell ist, wenn er gelesen wird. Beim Fliegenden Holländer habe ich in der letzten Spielzeit über eine langsame Bewegung der Wände geschrieben, die wir mit Hydraulikzylindern realisieren wollten. Leider hat das System nicht wie erhofft funktioniert, und wir mussten in letzter Sekunde die Bewegung über schiebende Techniker und Seilumlenkungen mit unserer Zuganlage lösen.

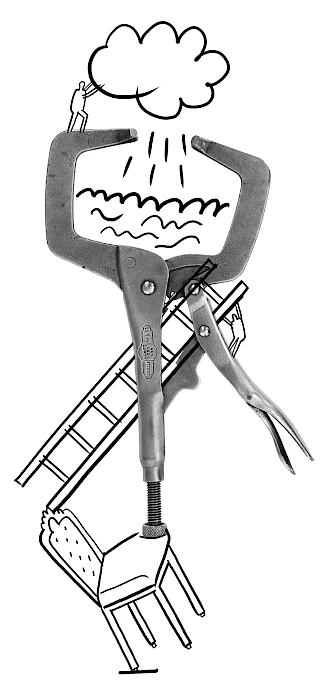

Bei unserer Fidelio-Neuproduktion muss es im wahrsten Sinn des Wortes klappen: Der grösste Teil der Bühnenfläche soll während der Aufführung senkrecht gestellt werden und den Raum nach hinten verschliessen. Wenn diese Klappe unten ist, spielt der ganze Chor darauf. Während sie langsam schliesst, versuchen immer noch einzelne Darsteller auf der Schräge zu bleiben, bis sie unweigerlich hinabrutschen. Damit die Klappe den statischen Ansprüchen gerecht wird, musste sie sehr stabil gebaut werden. Sie wiegt ca. vier Tonnen, dazukommen nochmal vier Tonnen Belastung durch Chor und Solisten. Die Klappe ist vorne gelenkig im Boden verankert. Von unten, etwas weiter hinten, drücken wir mit den Bühnenpodien die Klappe hoch, so dass diese – ähnlich einer Laderampe beim Lastwagen – schliesst.

Die Podien sind ein fest eingebauter Bestandteil unseres Bühnenbodens und gemäss den Herstellerangaben in der Lage, 10.4 Tonnen hochzuheben. Aber ob es diese dann tatsächlich schaffen, die Klappe zuzudrücken, ob sie dabei Geräusche machen oder anfangen zu schwingen und dann sicherheitshalber anhalten – das wissen wir nicht. Gewissheit werden wir erst drei Wochen vor der Premiere nach dem Aufbau auf der Bühne haben.

An einem Opernhaus gleicht kaum je ein Bühnenbild dem anderen. Immer wieder müssen wir Lösungen für neue theatertechnische Aufgaben finden. Wir bauen Prototypen, die gleich beim ersten Mal serienreif sein müssen. Das macht die Arbeit anspruchsvoll und spannend. Manchmal so spannend, dass wir uns auch mitten in der Nacht damit auseinandersetzen müssen.

Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.

Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 14, Dezember 2013.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Die geniale Stelle

Mit dröhnender Gewalt bricht eine wilde Dissonanz herein, und keine Stimme erhebt sich, die mit «O Freunde, nicht diese Töne» dem Treiben Einhalt geböte. Vielmehr fällt unmittelbar danach das Wort «Rache». Der Schluss des Quartetts im zweiten Akt von Beethovens einziger Oper ist erschreckend: Leonore richtet, zum Äussersten entschlossen, den Revolver auf Pizarro, da ertönt ein Trompetensignal, das ihr den Mord erspart und die Freiheit verkündet. Aber nicht von Freiheit ist die Rede. Nach einem Augenblick der Erstarrung, der die Gewalt zu suspendieren scheint und die Möglichkeit der Versöhnung ahnen lässt, brechen sich Hass und ungezügelte Rachegelüste Bahn. Wie festgebannt verharrt die Musik auf dem verminderten Septakkord, mit dem die Stretta begann, gleich doppelt wird die Rache beschworen, die nun kommen soll, und wenn endlich der Durchbruch zur Grundtonart D-Dur gelingt, dann nur, um die Erregung zur blinden Raserei zu steigern, bis endlich alles mit atemberaubenden Tempo in einem katastrophisch niederdonnernden Lauf zusammenzustürzen scheint.

Was Beethoven hier komponiert, ist ebenso bestürzend wie erhellend. Ohne allen Zweifel wird die Befreiung hörbar, löst sich die nahezu unerträglich gesteigerte Spannung der Szene, aber die rhythmische und harmonische Explosion weist jede Hoffnung auf eine idyllische Lösung zurück. In Wahrheit ist die Befreiung der Menschen ein höchst ambivalenter Vorgang. Das wusste Beethoven, der die von ihm begrüsste Französische Revolution aus nächster Nähe verfolgt hatte, sehr genau. Denn wenn der Mensch ganz befreit wird, wird alles frei, was menschlich ist. Und dazu gehört eben nicht nur die Fähigkeit zur Liebe und Solidarität, sondern auch die Hoffnung auf Rache, die die nun abgeschüttelte Unterdrückung genährt hat.

Die häufig angestimmte Klage über die Gewalt, die sich in revolutionären Prozessen Bahn bricht, verschweigt, dass sie eine Antwort ist auf jene – viel brutalere und länger dauernde – Gewalt, die sie ausgelöst hat. Was Beethoven in dieser Passage unüberhörbar komponierte, hat Bertolt Brecht so ausgedrückt: «Auch der Hass gegen die Niedrigkeit / Verzerrt die Züge. / Auch der Zorn über das Unrecht / Macht die Stimme heiser.» Beethoven weiss um die Widersprüchlichkeit der historischen Prozesse, er weiss um die Gefahr, dass der Kampf um die Erneuerung der Welt gerade das kosten kann, was errungen werden soll. Aber er sieht auch: Es gibt keine Wahl. Die Gefangenen müssen befreit, die Unterdrückung beseitigt werden, koste es, was es wolle. Denn nur so öffnet sich der Weg, auf dem vielleicht das Ziel erreicht werden kann, das im Finale der Oper für einen Augenblick aufleuchtet, der Weg auf dem sich vielleicht die grosse Utopie einer Welt der allumfassenden Liebe und Solidarität verwirklichen lässt. Und jenen, die es auf sich nehmen, dieser Hoffnung die Bahn zu brechen, und sei es um den Preis, die eigene Menschlichkeit dabei zu verlieren und am Ende wie Moses nicht tauglich zu sein, das Gelobte Land zu betreten, für das sie alles geopfert haben, denen, die es auf sich genommen haben, dass sich ihre Züge vor Hass auf die Niedrigkeit verzerren: Ihnen setzt Beethoven mit seiner Oper ein Denkmal – trotz alledem.

Text von Werner Hintze.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 54, November 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fidelio

Synopsis

Fidelio

Erster Akt

Der Gefangenenwärter Rocco beaufsichtigt die politischen Gefängnisse des despotischen Gouverneurs Don Pizarro. Roccos Tochter Marzelline will nichts mehr von dem jungen Schliesser Jaquino wissen, seitdem der neue Bursche Fidelio ins Haus gekommen ist. Rocco würde Fidelio gern als seinen Schwiegersohn sehen. Niemand ahnt, dass sich in der Uniform des tüchtigen jungen Mannes eine Frau verbirgt: Leonore, die alle Strapazen auf sich nimmt, um ihren Gatten Florestan zu befreien, der von Pizarro ins Gefängnis geworfen wurde. Durch die plötzliche Ankündigung einer bevorstehenden Inspektion aller Staatsgefängnisse durch den Minister Fernando alarmiert, beschliesst Pizarro, Florestan beiseite zu schaffen. Er beauftragt Rocco, für Florestan in dessen Kerker ein Grab zu schaufeln. Leonore kann Rocco dazu bewegen, sie mit in den geheimen Kerker zu nehmen, in welchem sie ihren Mann vermutet. Für die Gefangenen, auf kurze Zeit in den Gefängnishof gelassen, ist die Hoffnung auf Rettung, Gerechtigkeit und Freiheit das einzige Licht in ihrem dunklen Dasein.

Zweiter Akt

Der durch die Gefangenschaft völlig ermattete Florestan sieht in seinen Fieberphantasien seine Frau Leonore als engelhafte Erscheinung, die ihn in ie Freiheit führt. Rocco und Fidelio bereiten unbemerkt von dem Gefangenen alles zu dessen Ermordung vor, die auszuführen Pizarro persönlich erscheinen wird. Entsetzt erkennt Leonore in dem Angeketteten ihren Gatten. Auf das verabredete Zeichen hin betritt Pizarro den Kerker, entschlossen, seine Gegner zu beseitigen. Im letzten Moment wirft sich Fidelio dazwischen, gibt sich als Leonore zu erkennen und verhindert den Mord. Ein Trompetensignal verheisst Rettung durch die Ankunft des Ministers Don Fernando. Leonore und Florestan sinken sich in die Arme. Die befreiten Gefangenen und ihre Frauen preisen den Tag, der ihnen die Freiheit brachte. Don Fernando erkennt in Florestan seinen totgeglaubten Freund und lässt Pizarro seiner Bestrafung zuführen. Leonore darf ihrem Mann die Fesseln lösen. Alle vereinigen sich im Jubel auf ihre heroische Tat.

Biografien

Fabio Luisi, Musikalische Leitung

Fabio Luisi

Fabio Luisi stammt aus Genua. Er war Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Music Director des Dallas Symphony Orchestra und Chefdirigent des Danish National Symphony Orchestra. Von 2011 bis 2017 war Fabio Luisi Principal Conductor der Metropolitan Opera in New York, zuvor Chefdirigent der Wiener Symphoniker (2005-2013), Generalmusikdirektor der Staatskapelle Dresden und der Sächsischen Staatsoper (2007-2010), Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des MDR Sinfonieorchesters Leipzig (1999-2007) und Musikdirektor des Orchestre de la Suisse Romande (1997-2002), mit dem er zahlreiche CDs aufnahm (Poulenc, Respighi, Mahler, Liszt, eine Gesamtaufnahme der sinfonischen Werke von Arthur Honegger und Verdis Jérusalem und Alzira). Er ist Musikdirektor des «Festival della Valle d’Itria» in Martina Franca (Apulien) und Gastdirigent renommierter Klangkörper, darunter das Philadelphia Orchestra, das Cleveland Orchestra, das NHK Tokio, die Münchener Philharmoniker, die Filarmonica della Scala, das London Symphony Orchestra, das Concertgebouw Orkest Amsterdam, das Saito Kinen Orchester sowie zahlreiche namhafte Opernorchester. Bei den Salzburger Festspielen trat er mit Richard Strauss’ Die Liebe der Danae und Die Ägyptische Helena hervor. Zu seinen bedeutendsten Dirigaten aus seiner Zeit als Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich zählen u.a. die Neuproduktionen von drei Bellini-Opern sowie Rigoletto, Fidelio, Wozzeck und Verdis Messa da Requiem. Wichtige CD-Aufnahmen sind Verdis Aroldo, Bellinis I puritani und I Capuleti e i Montecchi, sämtliche Sinfonien von Robert Schumann sowie die Sinfonien und das Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln des vergessenen österreichischen Komponisten Franz Schmidt. Ausserdem liegen verschiedene sinfonische Dichtungen von Richard Strauss und eine hochgelobte Aufnahme von Bruckners 9. Sinfonie mit der Staatskapelle Dresden vor. Für die Einspielungen von Siegfried und Götterdämmerung mit dem Orchester der Met erhielt er einen Grammy, 2013 wurde ihm der begehrte italienische Kritikerpreis Premio Franco Abbiati und 2014 der Grifo d’Oro der Stadt Genua verliehen. Er ist Träger des Bruckner-Ringes der Wiener Symphoniker sowie Cavaliere und Commendatore der italienischen Republik. Im 2015 neu gegründeten Label «Philharmonia Records» der Philharmonia Zürich erschienen unter seiner Leitung bisher Werke von Berlioz, Wagner, Verdi, Rachmaninow, Bruckner, Schubert, Rimski-Korsakow und Frank Martin sowie die DVDs zu Rigoletto (Regie: Tatjana Gürbaca), Wozzeck (Regie: Andreas Homoki), I Capuleti e i Montecchi (Regie: Christof Loy), die Messa da Requiem (Regie/Choreografie: Christian Spuck) und Das Land des Lächelns (Regie: Andreas Homoki).

Thomas Rösner, Musikalische Leitung

Thomas Rösner

Der in Wien geborene Dirigent Thomas Rösner übernahm 1998 auf Einladung Fabio Luisis, dessen Assistent er war, kurzfristig eine Tournée mit dem Orchestre de la Suisse Romande. Seither dirigierte er zahlreiche Orchester, darunter das London Philharmonic Orchestra, das Deutsche Sinfonieorchester Berlin, die Wiener Symphoniker, Bamberger Symphoniker, Hamburger Symphoniker, MDR Leipzig, Mozarteum Orchester Salzburg, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre de Chambre de Lausanne, die Slowakische Philharmonie, Houston Symphony u.v.a. Er war Chef associé beim Orchestre National de Bordeaux an der Seite von Hans Graf und von 2005–2011 Chefdirigent des Sinfonie Orchesters Biel. Als Operndirigent gastierte Thomas Rösner an der Bayerischen Staatsoper München, der Semperoper Dresden, der Deutschen Oper Berlin, der Staatsoper Stuttgart, dem New National Theater Tokyo, der Welsh National Opera, dem Théâtre du Châtelet in Paris, der Opéra National de Lyon, Opéra de Marseille, Opéra National de Bordeaux, Opéra Nantes/Angers, am Teatro dell’Opera in Rom sowie bei den Bregenzer Festspielen, Glyndebourne Festival oder dem Edinburgh Festival. In jüngster Zeit dirigierte er die Uraufführung von Die Schatzinsel sowie Così fan tutte am Opernhaus Zürich, Così fan tutte am Théatre de la Monnaie in Brüssel in der Regie von Michael Haneke oder Die Fledermaus an der Staatsoper Stuttgart. Er leitete Konzerte mit dem Scottish Chamber Orchestra, Orchestre Philharmonique de Marseille, Philharmonia Prag und dem Wiener Concert-Verein. Thomas Rösners Pläne für 2013/14 beinhalten sein US-Operndebüt an der Houston Grand Opera mit Die Fledermaus sowie Fidelio am Opernhaus Zürich. Konzerteinladungen führen ihn u.a. zum Tivoli Festival Kopenhagen, Wagner Geneva Festival, Beethoven Orchester Bonn und zum Sinfonieorchester Basel.

Andreas Homoki, Inszenierung

Andreas Homoki

Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u. a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie im Jahre 2000 Die lustige Witwe. 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u. a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u. a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhaus Zürich und inszenierte hier u. a. Der fliegende Holländer (Koproduktion mit der Mailänder Scala und der Norwegischen Staatsoper Oslo), Fidelio, Juliette, Lohengrin (Koproduktion mit der Wiener Staatsoper), Luisa Miller (Hamburgische Staatsoper), Wozzeck, My Fair Lady (Komische Oper Berlin), I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome, den Ring des Nibelungen und Carmen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Henrik Ahr, Bühnenbild

Henrik Ahr

Henrik Ahr in Bensberg geboren, studierte Architektur in Leipzig. Neben seiner Arbeit an international renommierten Theater- und Opernhäusern ist er seit 2010 Professor für Bühnengestaltung am Salzburger Mozarteum und leitet zudem das Department für Szenografie. Erste Bühnenbilder entwarf er für Inszenierungen von Michael Thalheimer, u.a. für Arthur Schniztlers Liebelei am Thalia Theater Hamburg, das 2003 zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde, für Brechts Herr Puntila und sein Knecht Matti in Hamburg, Schuberts Winterreise am Deutschen Theater Berlin und Rigoletto am Theater Basel. 2008 arbeitete er erstmals mit Christof Loy am Theater an der Wien (Richard Strauss’ Intermezzo), es folgte – ebenfalls mit Loy – Lucrezia Borgia an der Bayerischen Staatsoper. Weitere Bühnenbilder entwarf er für Sidi Larbi Cherkaouis Produktionen von Glass' Satyagraha in Basel und Christoph Willibald Glucks Alceste in München. Mit Thalheimer realisierte er weitere Projekte, u.a. Verdis Otello und Macbeth an der Vlaamse Opera Antwerpen, sowie Eugen Onegin, Parsifal und Tristan und Isolde am Grand Théâtre de Genève. Auch mit Tatjana Gürbaca verbindet ihn eine regelmässige künstlerische Zusammenarbeit. So entstanden mit ihr u.a. Wagners Parsifal an der Vlaamse Oper Antwerpen, Arabella und Janáčeks Katja Kabanova an der Deutschen Oper am Rhein, La traviata an der Oper Oslo, Jenůfa am Grand Théâtre de Genève, Il trittico an der Wiener Staatsoper sowie Le Grand Macabre in Zürich, wo er zudem die Bühnenbilder für Die Schatzinsel, Fidelio und I puritani entwarf. In 2025 setzt sich ihre Zusammenarbeit fort, mit einer neuen Produktion von Tannhäuser in Genf.

Barbara Drosihn, Kostüme

Barbara Drosihn

Barbara Drosihn, in Hamburg geboren, studierte nach einer Ausbildung zur Schneiderin Kostümdesign an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Seitdem arbeitet sie als freischaffende Kostümbildnerin u.a. am Thalia Theater, Schauspielhaus Hamburg, Burgtheater Wien, Schauspielhaus Bochum, Dresden und Köln, für Inszenierungen u.a. von Michael Thalheimer, Stephan Kimmig, Nicolas Stemann, Andreas Kriegenburg und Stefan Bachmann. Ihre erste Oper, Lucrezia Borgia, stattete sie 2009 für Christof Loy an der Bayerischen Staatsoper aus, weitere Ausstattungen folgten mit Parsifal, Der Rosenkavalier, Der Ferne Klang für die Königliche Oper Stockholm, Das Wunder der Heliane an der Deutschen Oper Berlin, Così fan tutte bei den Salzburger Festspielen und Don Pasquale am Opernhaus Zürich. Hier schuf sie zudem die Kostüme für Andreas Homokis Inszenierungen von I puritani und Fidelio. Eine weitere enge Zusammenarbeit verbindet sie mit Tatjana Gürbaca. Für diese stattete sie Parsifal und Der fliegende Holländer in der Vlaamse Opera Antwerpen aus, La traviata in Oslo, Capriccio und die Ring-Trilogie am Theater an der Wien, La finta giardiniera in Winterthur/Opernhaus Zürich und Le Grand Macabre am Opernhaus Zürich. Zu ihren jüngsten Arbeiten zählen Der Schatzgräber an der Deutschen Oper Berlin (R.: Chr. Loy), Káťa Kabanová an der Deutschen Oper am Rhein (R.: T. Gürbaca), Il trittico bei den Salzburger Festspielen (R.: Chr. Loy), Die Königskinder in Amsterdam, Herzog Blaubarts Burg/ Der wunderbare Mandarin am Theater Basel (R.: Chr. Loy), Rusalka am Staatsoper Hannover (R.: T. Gürbaca) sowie im Residenztheater München Erfolg unter der Regie von Stefan Bachmann.

Franck Evin, Lichtgestaltung

Franck Evin

Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Alexander du Prel, Video

Alexander du Prel

Der aus Unterfranken stammende Alexander du Prel arbeitete zunächst als Theaterfotograf und Kameraassistent bis er 1994 ein Studium der Visuellen Kommunikation/Kunst an der Gesamthochschule Kassel begann. Ab 1998 studierte er ausserdem bei Michael Ballhaus am filmStudium, Uni Hamburg und schloss sein Studium 2000 mit dem Diplom als Kameramann/Bildregisseur ab. Alexander du Prel wirkte bei zahlreichen Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen als Kameramann mit, z.B. beim irischen Spielfilm Swansong (Regie: Conor McDermottroe), mit dem er 2010 beim Internationalen Filmfest der Bildkunst «Camerimage» für den Preis für beste Kamera nominiert wurde. Als Videokünstler arbeitete er seit 2000 mit Michael Thalheimer zusammen. Es entstanden Installationen für Liliom am Thalia Theater Hamburg (2000), Medea an den Frankfurter Bühnen (2012) – diese Inszenierung eröffnete das Theatertreffen 2013 – und zuletzt Woyzeck (2013)amKungliga Dramatiska Teatern in Stockholm. Mit Henrik Ahr arbeitete du Prel bereits 2002 bei Liebelei ebenfallsunter der Regie von Michael Thalheimer zusammen. Fidelio ist du Prels erste Opernarbeit und auch die erste Zusammenarbeit mit Andreas Homoki.Alexander du Prel unterrichtet am Mozarteum Salzburg und an der Filmarche Berlin, er lebt und arbeitet in Hamburg und Berlin.

Ernst Raffelsberger, Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Chorleitung bei Prof. Erwin Ortner) und anschliessend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum bei Prof. Walter Hagen-Groll. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wurde er von Donald Runnicles als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau berufen. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen über 100 Premieren betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren diese Arbeit. Im Sommer 2012 begann zusätzlich seine Tätigkeit als Chordirektor der Salzburger Festspiele. Er ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich. In seiner ersten Festspielsaison kam es u. a. zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Riccardo Muti und Sir Simon Rattle.

Werner Hintze, Dramaturgie

Werner Hintze

Der Autor und Dramaturg Werner Hintze studierte Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach einem ersten Engagement am Landestheater Halle arbeitete er an der Semperoper Dresden, bevor er als Chefdramaturg an das Hans-Otto-Theater Potsdam wechselte. Von 2002 bis 2012 war er Chefdramaturg an der Komischen Oper Berlin. Seit 2012 lebt er als freischaffender Dramaturg, Autor und Hochschullehrer in Berlin. Er arbeitete langjährig eng zusammen mit Regisseuren wie Peter Konwitschny, Andreas Homoki und Andreas Baumann und war als Gastdramaturg u.a. an den Opernhäusern von München, Hamburg, Dresden, Zürich und Essen tätig. Seit 1985 entstanden, meistens in Zusammenarbeit mit Bettina Bartz, mehr als 30 deutsche Textfassungen von Opern als Auftragswerke für die Komische Oper und andere Häuser. Neben seiner Theatertätigkeit unterrichtet Werner Hintze Regie-, Bühnenbild- und Theaterwissenschaftsstudierende an verschiedenen Hochschulen. Am Opernhaus Zürich betreute er zuletzt Andreas Homokis aufsehenerregende Neuinszenierung des Ring des Nibelungen.

Ruben Drole, Don Fernando

Ruben Drole

Ruben Drole, Bassbariton, stammt aus Winterthur und studierte an der Musikhochschule Zürich. 2004 wurde er ins IOS und 2005 ins Ensemble des Opernhauses Zürich aufgenommen, wo er u.a. als Lucio Cinna (J.C. Bachs Lucio Silla), Haly (L’italiana in Algeri), Argante (Rinaldo), Wurm (Luisa Miller) und als Papageno in der von Nikolaus Harnoncourt geleiteten Zauberflöte zu erleben war. Als Papageno hat er 2015 auch sein Debüt an der Semperoper Dresden gegeben. Weitere Projekte mit Harnoncourt waren u.a. Kezal (Die verkaufte Braut) und Haydns Schöpfung bei der Styriarte Graz, Beethovens Christus am Ölberg in Wien und Luzern, eine Japan-Tournee (Mozarts Requiem und Händels Messiah) sowie Leporello (Don Giovanni) am Theater an der Wien. Im Zürcher Zyklus der Mozart/Da Ponte-Opern von Sven-Eric Bechtolf und Franz Welser-Möst wirkte er als Guglielmo (Così fan tutte), Figaro (Le nozze di Figaro) und Leporello mit. Dieselben Partien interpretierte er unter Welser-Möst auch mit dem Cleveland Orchestra. Bei den Salzburger Festspielen 2012 sang er den Achilla (Giulio Cesare) und trat dort 2013 in Haydns Il ritorno di Tobia und in Walter Braunfels’ Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna auf. In Zürich sang er u.a. Papageno (Die Zauberflöte), Alaskawolfjoe (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), Soldat (Die Geschichte vom Soldaten), Odysseus (Die Odyssee), Antonio (Le nozze di Figaro) sowie Herzogin/Raupe in Alice im Wunderland. Ausserdem war er jüngst in Amerika und im Ballettabend Nachtträume zu erleben.

Martin Gantner, Don Pizarro

Martin Gantner

Martin Gantner stammt aus Freiburg im Breisgau und erhielt seine Ausbildung an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Von 1993 bis 2007 war er Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper, wo er 2005 zum Bayerischen Kammersänger ernannt wurde. Gastengagements führten ihn u. a. zu den Salzburger und den Bayreuther Festspielen sowie an die Opernhäuser von Stuttgart, Berlin, Dresden, Zürich, Wien, Brüssel, Paris, Mailand, Turin, Rom, Barcelona, New York, Los Angeles, Chicago, Toronto und Tokio. Zu seinem Repertoire zählen Partien wie Telramund (Lohengrin), Amfortas und Klingsor (Parsifal), Beckmesser (Die Meistersinger von Nürnberg), Kurwenal (Tristan und Isolde), Wolfram von Eschenbach (Tannhäuser), Gunther (Götterdämmerung), Barak (Die Frau ohne Schatten), Faninal (Der Rosenkavalier), Jochanaan (Salome), Musiklehrer (Ariadne auf Naxos), Pizarro (Fidelio), Dr. Schön (Lulu), Gyges in Zemlinskys Der König Kandaules sowie die Titelpartien in Hindemiths Cardillac, Kreneks Der Diktator und Ullmanns Kaiser von Atlantis. Im Konzertfach liegen seine Schwerpunkte u. a. bei Mahlers Lied von der Erde, den Liedern eines fahrenden Gesellen, und den Kindertotenliedern, dem Deutschen Requiem von Brahms, dem War Requiem von Britten, Bachs Matthäus-Passion sowie Mendelssohns Elias und Paulus. In jüngster Zeit sang er u.a. Kurwenal an der Semperoper Dresden, Telramund an der Bayerischen Staatsoper München, Kurwenal und Beckmesser an der Wiener Staatsoper sowie den Musiklehrer (Ariadne auf Naxos) am Opernhaus Zürich und an der Staatsoper Hamburg.

Brandon Jovanovich, Florestan

Brandon Jovanovich

Brandon Jovanovich studierte an der Northern Arizona University sowie an der Manhattan School of Music. Sein Sieg beim Richard-Tucker-Gesangswettbewerb 2007 war der Auftakt zu einer internationalen Karriere, die ihn seither an die bedeutendsten Opernbühnen geführt hat. So gab er in der Saison 2009/10 sein Debüt an der New Yorker Met als Don José (Carmen). Die gleiche Rolle hat er an der Deutschen Oper Berlin, an der Bayerischen Staatsoper in München, am Opernhaus Zürich, in der Arena di Verona, an der Lyric Opera of Chicago, dem Gran Teatro del Liceu in Barcelona und am Glyndebourne Festival gesungen, sowie unlängst in Dallas, Houston, Los Angeles (unter Plàcido Domingo), Australien und an der Wiener Staatsoper. Sein Repertoire umfasst Partien wie Cavaradossi (u.a. Köln, Seattle, Nizza, Bregenz, Vlaamse Opera), Pinkerton (u.a. New York, San Francisco, Los Angeles, Stuttgart), Macduff, Alfredo (La traviata) oder Pollione (Norma). Er war u.a. in Les Contes d’Hoffmann an der Mailänder Scala zu hören, in der Titelrolle von Peter Grimes am Teatro di San Carlo in Neapel, sang Stolzing (Die Meistersinger von Nürnberg) in Paris und San Francisco, Des Grieux (Manon Lescaut) am Théâtre de la Monnaie in Brüssel und an der Bayerischen Staatsoper wie auch Bacchus (Ariadne auf Naxos) in München und Chicago. 2016/17 sang er u.a. Enée (Les troyens) und Don José in Chicago, Prinz (Rusalka) an der Met, Siegmund (Die Walküre) an der Deutschen Oper Berlin sowie Sergej (Lady Macbeth von Mzensk) an der Wiener Staatsoper und bei den Salzburger Festspielen. In Zürich war er zuletzt als Florestan (Fidelio), Sergej, Tambourmajor (Wozzeck) sowie als Lohengrin zu erleben.

Anja Kampe, Leonore

Anja Kampe

Anja Kampe begann ihr Studium an der Dresdner Musikhochschule «Carl Maria von Weber» und beendete es am Konservatorium «Giuseppe Verdi» in Turin. Sie gewann zahlreiche Wettbewerbe, darunter den Giovanni-Batista-Viotti-Preis von Vercelli. Ihre erste Partie auf der Opernbühne war Gretel in Hänsel und Gretel am Teatro Regio in Turin. Zahlreiche Mozart-, Rossini- und Puccini-Partien führten sie nach Italien, Frankreich und Israel. Von 1997 bis 1999 war sie Mitglied der Accademia del Teatro alla Scala. Im Sommer 2002 gab sie ihr Debüt in Bayreuth als Freia in Das Rheingold und als Gerhilde in Die Walküre. 2003 gab sie zum ersten Mal Eva in Die Meistersinger von Nürnberg (in Essen) und sang in Washington an der Seite von Plácido Domingo ihre erste Sieglinde. 2006 gab Anja Kampe beim Glyndebourne-Festival ihr Debüt als Leonore in Fidelio und sang ihre erste Ariadne am Teatro Real in Madrid. 2009 gab sie die gleiche Rolle an der Bayerischen Staatsoper. 2009 debütierte sie als Isolde in Glyndebourne, 2011 sang sie die gleiche Rolle bei der Ruhr-Triennale. 2012 sang sie die Sieglinde im neuen Ring des Nibelungen an der Bayerischen Staatsoper München, gab ihr Debüt in Rienzi in Madrid und war als Senta in Hamburg zu hören. Diese Rolle sang sie zudem in London, Zürich, Mailand, München, Brüssel, Madrid und Wien. Anja Kampe hat u.a. mit Claudio Abbado, Marc Albrecht, Daniel Barenboim, Adam Fischer, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Vladimir Jurowski und Franz Welser-Möst gearbeitet. Einige der wichtigsten Produktionen sind inzwischen als DVD erschienen, darunter Die Walküre von den Salzburger Osterfestspielen, Der fliegende Holländer aus Zürich und Parsifal der Staatsoper Berlin. Die von Valery Gergiev dirigierte Aufnahme der Walküre wurde 2013 mit dem Echo Klassik für die beste Operneinspielung des Jahres ausgezeichnet.

Christof Fischesser, Rocco

Christof Fischesser

Christof Fischesser studierte Gesang in Frankfurt am Main. Im Jahr 2000 gewann er den ersten Preis beim Bundeswettbewerb für Gesang in Berlin, worauf er an das Staatstheater Karlsruhe engagiert wurde. 2004 wechselte er an die Staatsoper Berlin, von 2012 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich, mit dem ihn seither eine enge Zusammenarbeit verbindet. Er gastierte ausserdem an der Wiener Staatsoper, am Royal Opera House London, an der Opéra Bastille Paris, dem Teatro Real in Madrid, der Staatsoper München, der Komischen Oper Berlin, der Semperoper Dresden, der Opéra de Lyon, am Théâtre du Capitole de Toulouse, an der Houston Grand Opera, der Lyric Opera Chicago sowie den Opernhäusern von Antwerpen, Kopenhagen und Göteborg. Sein breitgefächertes Repertoire umfasst u.a. Rollen wie König Marke (Tristan und Isolde), Landgraf (Tannhäuser), König Heinrich (Lohengrin), Gurnemanz (Parsifal), Sarastro (Zauberflöte), Figaro (Le nozze di Figaro), Rocco (Fidelio), Banquo (Macbeth), Mephisto (Faust) und Baron Ochs von Lerchenau (Der Rosenkavalier). Zahlreiche CDs und DVDs dokumentieren sein künstlerisches Schaffen, so z.B. Beethovens Fidelio unter Claudio Abbado (mit Nina Stemme und Jonas Kaufmann), Massenets Manon unter Daniel Barenboim (mit Anna Netrebko und Rolando Villazon) oder Wagners Lohengrin unter Kent Nagano (mit Anja Harteros und Jonas Kaufmann). In Zürich war er u. a. als König Heinrich, Orest (Elektra), Kaspar, Daland, Gremin, Gurnemanz (Parsifal), Il Marchese di Calatrava, Padre Guardiano (La forza del destino), Hunding (Die Walküre) sowie als Jacopo Fiesco (Simon Boccanegra) zu erleben.

Julie Fuchs, Marzelline

Julie Fuchs

Julie Fuchs, französische Sopranistin, studierte Violine und Schauspiel in Avignon sowie Gesang am CNSM in Paris. Von 2013 bis 2015 gehörte sie zum Ensemble des Opernhauses Zürich und kehrt seither immer wieder nach Zürich zurück. Hier sang sie u.a. Morgana (Alcina), Susanna (Le nozze di Figaro), Rosane (La verità in cimento), Contessa di Folleville (Il viaggio a Reims), Fiorilla (Il turco in Italia), Norina (Don Pasquale) sowie die Titelrolle in L’incoronazione di Poppea. Sie wurde dreimal bei den Victoires de la Musique ausgezeichnet und ist Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. In jüngster Zeit war sie als Marie (La Fille du régiment) in Wien zu hören, als Fiorilla in Neapel, als Cleopatra (Giulio Cesare) in Amsterdam, als Leïla (Les Pêcheurs de perles) am Théâtre des Champs-Élysées, als Giunia (Lucio Silla) und Gilda (Rigoletto) in Madrid, als Musetta (La bohème) in München, als La Folie (Platée), Pamina (Die Zauberflöte), Giulietta (I Capuleti e i Montecchi) und Nannetta (Falstaff) an der Opéra de Paris, als Susanna beim Festival d’Aix-en-Provence, als Mélisande und Poppea in Barcelona, als Partenope in San Francisco, als Micaëla (Carmen) in Gstaad, als Adèle (Le comte Ory) an der Opéra Comique, in Versailles und in Pesaro sowie auf Tournee mit Marc Minkowski und Les Musiciens du Louvre als Aspasia (Mitridate). 2024/25 kehrt sie als Marie an die Opéra de Paris und als Susanna an die Bayerische Staatsoper zurück. Ausserdem singt sie La Stronatrilla (L’Opera Seria) an der Mailänder Scala und Cleopatra am Liceu in Barcelona. Ihr drittes Soloalbum, Amadè, ist 2022 bei Sony erschienen.

Mauro Peter, Jaquino

Mauro Peter

Der Tenor Mauro Peter wurde in Luzern geboren und studierte an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in München. 2012 gewann er den ersten Preis und den Publikumspreis beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb in Zwickau und gab sein umjubeltes Liederabenddebüt bei der Schubertiade in Schwarzenberg mit Schuberts Die schöne Müllerin. Seither tritt er in führenden Konzert- und Opernhäusern auf der ganzen Welt auf. Mit seinen vielseitigen Liedprogrammen gastierte er im Musikverein Wien, im Wiener Konzerthaus, im Pierre-Boulez-Saal in Berlin, der Kölner Philharmonie, im Münchner Prinzregententheater, in der Hamburger Laeiszhalle, beim Verbier Festival, beim Lucerne Festival, in der Wigmore Hall in London und bei den Salzburger Festspielen. Mit letzteren verbindet Mauro Peter eine langjährige Zusammenarbeit. So hat er dort neben zahlreichen Konzerten und Liederabenden 2016 den Ferrando in Così fan tutte, 2017 den Andres in Bergs Wozzeck sowie 2018 und 2022 den Tamino in der Zauberflöte gesungen. Nach einer Live-Aufnahme von Schuberts Die schöne Müllerin aus der Wigmore Hall erschien 2015 sein Debütalbum für Sony Classical mit einigen Goethe-Vertonungen von Schubert, gefolgt von einer Aufnahme der Dichterliebe und einer Auswahl anderer Schumann-Lieder im Jahr 2016. Jüngst feierte Mauro Peter zwei wichtige Rollendebüts: Im Musikverein für Steiermark sang er erstmals den Eisenstein in einer konzertanten Aufführung von Strauss’ Fledermaus, und mit Concerto Köln den Loge in Wagners Rheingold unter der Leitung von Kent Nagano.

Alessandro Fantoni, Erster Gefangener

Alessandro Fantoni

Alessandro Fantoni wurde in Genua geboren. Er studierte Gesang in Genua und Parma bei Luisa Maragliano und Enzo Consuma. Zudem nahm er Unterricht bei Roberto Servile, an dessen Seite er seine Debüts als Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) und Ismaele (Nabucco) gab. Auf dem Konzertpodium trat er u.a. in Beethovens 9. Sinfonie, in Rossinis Petite Messe Solennelle sowie in Gedenk-Konzerten für Luciano Pavarotti in Modena und Zürich auf. Ausserdem war er als Edmondo (Manon Lescaut), Cavaradossi (Tosca) und Turiddu (Cavalleria rusticana) zu erleben. Weitere Opernengagements führten ihn an die Dänische Nationaloper in Aahus (Ernesto in Don Pasquale, Roberto in Maria Stuarda, Alfredo in La traviata, Manrico in Il trovatore) sowie an zahlreiche italienische Opernhäuser, u.a. in der Rolle des Rinuccio in Gianni Schicchi. Er wurde 2010 beim Internationalen Ruggero-Leoncavallo-Wettbewerb ausgezeichnet. Seit dieser Spielzeit ist er Mitglied des IOS und ist u.a. in Fidelio, Les Contes d’Hoffmann, Pique Dame und Andrea Chénier zu hören.

Christoph Seidl, Zweiter Gefangener

Christoph Seidl

Christoph Seidl, Bass, studierte Gesang an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Ralf Döring. 2011 besuchte er einen Meisterkurs bei Angelika Kirchschlager, war Stipendiat des Richard Wagner Verbandes und gewann den ersten Preis beim internationalen Prof. Dichler-Wettbewerb in Wien. In der Spielzeit 2010/2011 debütierte er am Schlosstheater Schönbrunn als Antonio (Le nozze di Figaro), den er 2011 im Rahmen der Sommeroper Bamberg ein weiteres Mal interpretierte. Ausserdem verkörperte er Masetto und Commendatore (Don Giovanni) sowie Colline (La bohème). In der letzten Spielzeit war er in der Rolle des Hausknechts (Lady Macbeth von Mzensk) in Zürich zu erleben, wo er ab dieser Spielzeit zum IOS gehört und u.a. in Otello, Fidelio und Andrea Chénier zu sehen sein wird. Bei den diesjährigen Salzburger Festspielen hat er im Rahmen des «Young Singer’s Project 2013» den Osmin (Die Entführung aus dem Serail) gesungen.