Turandot

Giacomo Puccini (1858-1924)

Lyrisches Drama in drei Akten und fünf Bildern

Libretto von Giuseppe Adami und Renato Simoni nach Carlo Gozzi Fragment-Fassung

Dauer ca. 2 Std. 10 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 35 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Vergangene Termine

Juni 2023

Juli 2023

Gut zu wissen

Turandot

Kurzgefasst

Turandot

Als Giacomo Puccini Anfang der 1920er Jahre nach einem neuen Opernstoff suchte, befand sich die Welt in einer Phase des Umbruchs. Die politischen Verhältnisse waren instabil. Der Faschismus dämmerte in Italien herauf. Der rasante technologische Fortschritt, von dem Puccini zeit seines Lebens fasziniert war, veränderte die Lebensgrundlage und das Denken der Menschen. Auch der über sechzigjährige Puccini hatte das Gefühl, an einem Wendepunkt seiner kompositorischen Arbeit angekommen zu sein. Von Selbstzweifeln geplagt wollte er aus den bewährten Fahrwassern seiner Opernerfolge ausbrechen und noch einmal etwas Neues schaffen. In dieser Situation griff er zu der Geschichte von der grausamen chinesischen Prinzessin Turandot, die keinem Mann gehören will. Allen Bewerbern, die um ihre Hand anhalten, stellt sie unlösbare Rätselfragen und schickt sie aufs Schafott, wenn sie an den Aufgaben scheitern – bis der eine kommt, der alle Rätsel löst. Der Turandot-Stoff eröffnete Puccini neue Optionen: Mit ihm konnte er den Realismus seiner vorhergehenden Opern hinter sich lassen und ein Stück schreiben, das ins grossformatig Mythische ausgreift, und die fremdländisch chinesische Aura der Geschichte bot ihm Gelegenheit, sein Komponieren durch völlig neue Farben zu bereichern. Allerdings scheiterte das Projekt kurz vor dem Ziel: Puccini fand keine glaubhafte Lösung für den Schluss der Oper – für die späte Verwandlung der eiskalten Prinzessin in eine Liebende. Er geriet in eine Schreibkrise, erkrankte an Kehlkopfkrebs und starb, bevor er das Finale der Oper beenden konnte. Was blieb, war ein grandioses, widersprüchlich schillerndes Opernfragment mit zwei Gesangspartien, die zu den anspruchsvollsten dramatischen Partien im italienischen Fach überhaupt gehören. Für Turandot und den Prinzen Calaf kommen nur die Besten ihrer Zunft in Frage: In Zürich sind das die amerikanische Sopranistin Sondra Radvanovsky und Piotr Beczała, der sein Rollendebüt als Calaf gibt. Regisseur Sebastian Baumgarten und der deutsche Dirigent Marc Albrecht nehmen den Fragmentcharakter von Puccinis letztem Werk ernst und stellen sich auch der Herausforderung, den chinesischen Exotismus und den Ausstattungspomp, der der Oper anhaftet, in eine zeitgemässe Form zu überführen.

Interview

Sebastian, du hast eine Schwäche für die Opern von Giacomo Puccini. Was begeistert dich an ihnen?

Puccinis Wirkungsästhetik verfängt bei mir. Ich mag die Energie, die seinen Werken innewohnt, die Überhitzung. Dagegen kann ich mich intellektuell wehren, aber es nützt nichts.

Was löst bei dir intellektuelle Abwehrreaktionen aus? Dass Puccini gerne unter Kitschverdacht gestellt wird?

Nicht nur unter Kitschverdacht. Er pflegte ja für seine Zeit einen eher rückwärts gewandten Kompositionsstil. Er ist eine Künstlerfigur, die mit patriarchaler Autorität auftritt. Man spürt bei ihm eine Nähe zum italienischen Futurismus, zu Mussolini und der Entstehungsphase des Faschismus. Solche Indizien leuchten bei mir wie Warnschilder auf. Aber ich muss zugeben, dass mich eine Oper wie Turandot trotzdem einfach kriegt – und das ist immer ein guter Widerspruch, diese Werke auch zu inszenieren. Es gibt Künstler, die mir intellektuell viel näher stehen, bei denen aber weniger Reibungshitze zwischen mir und dem Material entsteht.

Was ist so packend an Puccinis Musik?

Er ist immer auf den Punkt, und er ist schneller, als man es bei einem Opernkomponisten seines Schlages erwartet. Die Feier der Geschwindigkeit, die ich in Turandot wahrnehme, korreliert mit dem Tempowahn der Futuristen. Die Geschwindigkeit fällt zusammen mit plötzlichen Abstürzen und einer starken Fragmentierung. Die Stimmungsumbrüche und die vielen Doppelstriche in Turandot sind wie kubistische Verschiebungen. Gleichzeitig hat Puccinis Musik diese grosse Eingängigkeit. Eine Arie wie Nessun dorma – das muss man ja wirklich mal sagen – ist mit einer unfassbaren Könnerschaft gemacht und zwar nicht als Ergebnis eines kompliziert reflexiven Kompositionsvorgangs, sondern intuitiv. Weil du den Kitschverdacht angesprochen hast: Ich finde, der greift in der Musik nicht. Wenn überhaupt, dann eher in der Anlage der Stoffe und auf dramaturgischer Ebene. Da ist vieles problematisch, Puccinis Frauenbild etwa, stereotype Milieuentwürfe oder fragwürdige Figurenkonstellationen. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen: Genau das interessiert mich als Regisseur verbunden mit der Frage, wie man heute damit umgehen kann.

Du sagst, Puccini schreibe intuitiv. Ist bei ihm nicht alles unglaublich strategisch und kalkuliert hergestellt, die dramatischen Höhepunkte, die Momente des Sentiments, die Kontraste, das Timing?

Ich empfinde es als intuitiv, aber klar, gibt es da eine Ambivalenz. Bei Puccini ist es beides zugleich. Man spürt das zum Beispiel bei den Arienhits und der Tatsache, dass sie an Stellen kommen, an denen sie gar nicht kommen müssten. Tosca beispielsweise sitzt bei Scarpia. Man weiss gar nicht, warum die Handlung plötzlich stoppt, und dann kommt Vissi d’arte. Das macht für den Fortlauf der Geschichte eigentlich keinen Sinn, ist aber dramaturgisch trotzdem sehr bewusst gesetzt. Das ist kalkuliert als Einbruch. Eine Kalkulation, die du nicht lernen kannst.

Puccini hat fast ausschliesslich für das Theater geschrieben. In einem Brief sagt er, er könne nur komponieren, «wenn sich meine Henker-Marionetten auf der Bühne tummeln». Alles, was er schreibt, ist an der Theaterpraxis ausgerichtet und geradezu filmisch in der Musik ausgearbeitet. Macht das die Arbeit für dich als Regisseur leichter oder schwerer, wenn sozusagen jede Zigarette, die in der Handlung angezündet wird, in Töne gefasst ist?

Das kann man nicht eindeutig beantworten, das kann so oder so sein. Zu Puccinis Sinn für Theaterpraxis gehörte ja auch, dass er seine neuen Opern bis zur Uraufführung begleitete und das Komponierte an die konkreten theatralischen Gegebenheiten anpasste. Dieser Abgleich mit der Praxis konnte bei Turandot wegen seines Todes nicht mehr stattfinden, und ich finde, das merkt man dem Stück an. Puccini will in der Musik manchmal mehr als die Szene herstellen kann. Es wäre interessant gewesen, ob er die Gestalt der Oper während der Proben noch einmal revidiert hätte. Man sagt bei bestimmten Opern übrigens immer, dass sie filmisch gedacht seien, aber ich sehe es andersherum: Die Oper ist wie die Vorerfindung des Films. Filmmusik ist so bedeutsam für die bewegten Bilder wie die Musik in der Oper. Ich bin ein grosser Fan von Musik aus Fernsehserien der siebziger Jahre wie Die Strassen von San Francisco. Es ist unglaublich, was da passiert, Jazz, Bigband Sound mit gestopften Posaunen usw., und man spürt, dass das alles bei der Wirkungsästhetik von Opernkomponisten wie Puccini, Wagner oder Verdi abgehört ist.

Turandot ist in der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts entstanden. Was ist charakteristisch für diese Zeit, und wie schlägt sie sich in der Oper nieder?

Diese Zwanziger Jahre waren geprägt von politischen und sozialen Unruhen. Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs steckte den Menschen noch in den Knochen, und die hochaggressive, aufgeheizte Stimmung spiegelt sich auch in Puccinis Oper, etwa in den Chorauftritten im ersten Akt. Oder bei Calaf: Er will um jeden Preis die drei Turandot-Rätsel lösen und gegen diese Frau gewinnen. Alle versuchen ihn davon abzuhalten, sein Vater Timur und Liù, die Minister Ping, Pang, Pong, und auch das Volk. Alle führen ihm vor Augen, wie grausam das für ihn enden wird, aber er muss es durchziehen. Er muss diesen Gong schlagen, durch den das blutige Rätselritual erneut in Gang gesetzt wird. Er wird da als frenetische Heldenfigur erkennbar, die gegen allen Rat und gegen alle Vernunft handelt. Dieser Irrationalismus, diese Bereitschaft zur Übersteigerung erzählt viel über die Stimmungslage der Umbruchszeit, in der Turandot entstanden ist. Die heraufdämmernde Industrie-Moderne, der Imperialismus, der Kolonalismus, die heftigen Verteilungskämpfe – das alles ist Hintergrund für diesen Stoff. Die Parallelen zu den italienischen Futuristen habe ich ja bereits erwähnt. Auch Puccini liebte die schnellen Motoren, und ein Kennzeichen der Turandot-Partitur sind die rasant hochfahrenden Erregungskurven. Ich nehme diese Beschleunigung in der Musik als ein Kippen ins Surreale wahr. Sie erinnert mich an schnell drehende Räder, bei denen es ab einem bestimmten Umschlagpunkt so aussieht, als würden sich die Speichen langsam rückwärts drehen.

Der Gesamteindruck der Handlung ist ein statischer: Nichts scheint mehr zu gehen in dem Reich, an deren Spitze Turandot steht. Alle sehnen sich nach Veränderung und Erlösung, aber es herrscht Erstarrung.

Genau. Turandot hat den Stecker gezogen. Der Grund ist aus heutiger Sicht ein feministisches Anliegen: Ihre Urahnin Lou-Ling ist vor tausend Jahren von einem Tartarenkönig missbraucht worden. Lou-Lings Schrei habe «Zuflucht in ihrer Seele genommen», erklärt Turandot in ihrer grossen Arie In questa reggia. Den Missbrauch rächt sie nun durch Totalverweigerung. Ihr Motiv ist feministisch, aber ihre Aggressivität und das Stoppen aller Vorgänge sind männliche Strategien. Keiner ist für sie, weder das Volk, noch die Minister, noch ihr Vater, der alte Kaiser Altoum. Alle wollen ein Ende des Stillstands. Turandot ist eine Widerstandsfigur, die am Ende mundtot gemacht wird. Dass Calaf sie bezwingt, ist sozusagen die Rache des Imperiums an ihrer Verweigerung. Die Beziehung zwischen Calaf und Turandot ist dadurch zusätzlich aufgeladen, dass Calaf ebenfalls aus dem Geschlecht der Tartaren stammt, das der Urahnin die traumatische Gewalt angetan hat. Wie man sieht: Die Handlung, die hier abläuft, ist nicht die Geschichte einer grundsätzlich unnahbaren Prinzessin, deren kaltes Herz durch die Kraft einer italienischen Tenorliebe erweicht wird.

Puccini hat mit Turandot zu einem Märchenstoff gegriffen, in dem die Charaktere eher schemenhaft gezeichnet sind. Ist das für dich als Regisseur ein Problem?

Überhaupt nicht. Märchen und die grundsätzlichen Themen, die sie behandeln, sind viel geräumiger als eine konkrete Geschichte. Eine Märchenoberfläche, wie sie Turandot bietet, ist in vielerlei Hinsicht interpretationsfähig. Man streicht bei Puccini immer so heraus, dass er in seiner letzten Oper überraschend einen Märchenstoff gewählt hat, in dem die Figuren überhöht und modellhaft sind. Ich frage mich, ob das in seinen früheren Opern wirklich so viel anders war. Nehmen wir Tosca: Sie ist die Gute, Scarpia der Böse, und Cavaradossi ein Kämpfer für politische Freiheit. In dieser Grundkonstellation wird letztlich auch in dieser Oper alles durchgespielt. Vielleicht fand Puccini den Realismus, mit dem man ihn immer in Verbindung brachte, gar nicht so interessant, als er sich an Turandot machte. In der Malerei ist der Realismus zu dieser Zeit auch verschwunden. Die Moderne war nicht mehr die Zeit für die feinfühlig stringente Ausarbeitung von Figuren und konsistente Plots. Scharf geschnittene Aspekte, die verkantet nebeneinanderstehen, waren viel interessanter. Puccini war ja über die künstlerischen Entwicklungen seiner Epoche informiert. Er versuchte zwar, sich an das Alte zu halten, aber folgenlos zog das Neue eben doch nicht an ihm vorbei.

Was folgt daraus für dich als Regisseur?

Es gibt grosse Chöre in Turandot, kurze Arien, die «Komödien»-Szenen von Ping, Pang, Pong. Man muss versuchen, die Kontraste scharf zu ziehen und gleichzeitig gegen die Gefahr eines unverbundenen Nacheinanders anzuarbeiten. Man muss Subtexte stark machen und Reaktionen motivieren. Warum beispielsweise beginnt Turandot, ihre grosse In questa reggia-Arie ziemlich unvermittelt zu singen? Weil der Chor die Melodie mitsummt, mit der die Knaben zuvor die Prinzessin angefleht hatten, die seufzenden Stimmen nicht länger zu überhören und von ihrer Höhe herabzusteigen. Das bringt Turandot unter Druck, sie will sich rechtfertigen. Ausserdem geht es natürlich grundsätzlich darum: Wie kriege ich den hohen Puls dieser Gesellschaft in Tempo auf der Bühne umgesetzt? Wie kriege ich Bewegung in den Chor? Da kann ich zum Glück auf die volle Unterstützung durch den Chor des Zürcher Opernhauses bauen.

Welche Rolle spielt für dich, dass Puccini seine Oper in China verortet hat?

Es ist ein erfundenes China mit einer Musik, die so chinesisch klingt, wie sich ein italienischer Komponist eben chinesische Musik vorstellt.

Ich habe gelesen, dass er einige Melodien einer chinesischen Spieluhr entnommen hat, die ein Freund in Bagni di Lucca besass und – Achtung! – in der Schweiz hergestellt wurde.

Soviel zur Authentizität des Chinesischen. Es ist selbstverständlich ein Fantasie-China, mit dem wir es hier zu tun haben. Tiefgreifende gesellschaftliche Themen in der kulturellen Ferne zu verorten, um sie über den Umweg des Exotischen darstellbar zu machen, ist ja eine bewährte Strategie im Theater. Das schafft eine veränderte Perspektive. Bestimmt wollte Puccini mit der Stoffwahl auch ganz simpel die Sehnsucht nach dem Exotischen bedienen. Das geht aber heute nicht mehr. Die Diskussionen um kulturelle Aneignung und stereotype Darstellung fremder Kulturen, die wir gerade führen, lassen bei einer Oper wie Turandot alle Ampeln für eine folkloristisch chinesische Ausstattung auf Rot gehen. Die würde mich auch gar nicht interessieren. Geht man der Frage nach, wie sich Puccini sein China vorgestellt hat, kommt man sehr schnell weg von fernöstlichem Dekor und landet bei ganz anderen Themen, etwa dem Konflikt zwischen Matriarchat und Patriarchat. Eine junge Frau ist in der Lage, kraft ihrer Identifikation mit einer weiblichen Urahnin, den ganzen patriarchalen Apparat auszuhebeln – das ist doch ein interessantes und durchaus modernes Thema, bei dem es völlig zweitrangig ist, in welchen kulturellen Kontext man es ansiedelt.

Und wo ist es in der Zürcher Neuproduktion angesiedelt?

Dazu vorab nur so viel: Der Gedanke der Überschreibung ist für uns wichtig gewesen, so wie Puccini auch eine Turandot-China-Überschreibung vorgenommen hat. Der Stoff stammt ursprünglich aus den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Carlo Gozzi hat ein Schauspiel daraus gemacht, das Friedrich Schiller zu einer eigenen Dramenversion umgearbeitet hat. Die wiederum war der Ausgangspunkt für Puccinis Librettisten. Man nimmt ein grosses Blatt Papier und beginnt, eine Welt darauf zu zeichnen. Hinter dem Papier liegt die politische Realität der Entstehungszeit, über die wir bereits gesprochen haben. Die drückt sich natürlich durch das Papier durch.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Im November 1923 wurden die Halsschmerzen chronisch. Giacomo Puccini war starker Raucher, deshalb mass er ihnen zunächst keine allzu grosse Bedeutung bei. Schon gar nicht deutete er sie als Anzeichen einer Krankheit zum Tode. Dafür war der Komponist viel zu sehr mit seinem nächsten Opernprojekt Turandot beschäftigt. Der Uraufführungstermin rückte näher, der Dirigent Arturo Toscanini studierte bereits die Partitur, aber das Stück war noch nicht zu Ende komponiert. Es fehlte noch das Finale, in dem die Geschichte von der grausamen chinesischen Prinzessin Turandot an ihr glückliches Ende kommen sollte. Alle Männer, die um die Hand der Prinzessin anhalten, werden geköpft, wenn sie die drei Rätsel nicht lösen, die Turandot ihnen stellt. Der Tartarenprinz Calaf jedoch weiss die richtigen Antworten, und so finden der Prinz und die Prinzessin im Finale des dritten Akts in Liebe zueinander. Mit genau dieser Wendung tat sich Puccini schwer. Er fand keine musikalisch plausible Lösung dafür, wie sich die unnahbare, kalte Prinzessin Turandot im letzten Moment der Oper in eine warmherzige Liebende verwandeln könnte. Er war überhaupt in einer Schreibkrise. Das Komponieren ging ihm nicht mehr so leicht von der Hand wie zu den Zeiten seiner Erfolgsopern. Er war nicht mehr zufrieden mit dem, was er bisher geschaffen hatte. Er suchte nach neuen musikalischen Ausdrucksmitteln, die andere Komponisten seiner Zeit wie Arnold Schönberg längst gefunden hatten. Der Schwung war weg. Auch das Alter begann der 65-Jährige zu spüren. Im Oktober 1924 erwiesen sich die Schmerzen im Hals als Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium.

Puccini, der an die Errungenschaften des technischen Fortschritts glaubte und sie in Form von PS-starken Autos und rasanten Motorbooten immer ausgekostet hatte, begab sich in die Hände eines Brüsseler Arztes, der sein Karzinom mit einer für die damalige Zeit hochmodernen Strahlentherapie zu kurieren versuchte. Die Turandot-Partitur ging ihm auch in diesen Wochen nicht aus dem Kopf. Er hatte die Skizzen zum Finale des dritten Akts bei sich und glaubte, nur noch wenige Wochen für die Fertigstellung zu benötigen. Aber an arbeiten war in Brüssel nicht mehr zu denken, zu stark litt er unter Schmerzen und den Folgen der Behandlung. Nadeln mit Radiumkapseln wurden ihm direkt in den Kehlkopf gestochen. Am 29. November 1924 versagte sein Herz. Turandot blieb unvollendet.

Damit findet auch die letzte Oper Giacomo Puccinis ihren Platz im weitläufigen

Fundus berühmter Kunstwerke, die Fragment geblieben sind. Die Kunstgeschichte ist voll von unabgeschlossenen Romanen, Bauwerken, Bildhauerarbeiten, Filmprojekten, Kompositionen – und die beschäftigen uns mehr als viele leichthändig zu Ende gebrachte (und schnell wieder vergessene) Werke. An den Abbruchkanten des Unvollendeten glauben wir etwas ablesen zu können über die Grösse eines Künstlers oder die Nichtbeherrschbarkeit eines Stoffes. Um sie ranken sich Vermutungen, Legendengeschichten, Theorien und Glaubenskriege. Sie öffnen das Werk in die Möglichkeitsform. Das Fehlende muss hinzugedacht werden, es wird den Argumenten und Spekulationen der Betrachtenden übereignet. Ist der Tod der Grund für den offenen Schluss, wird die Abbruchkante auch zur interessanten Schnittstelle, an dem Leben und Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers sich treffen, obwohl wir bei der Betrachtung von Kunst doch eigentlich auf der Differenz von Werk und Biografie bestehen. Unvollendete Kunst, so scheint es, hat einen Mehrwert gegenüber der vollendeten.

Der deutsche Schriftsteller Thomas von Steinaecker hat vor zwei Jahren ein dickes, faszinierendes Buch mit Beispielen unfertiger Kunstwerke veröffentlicht, von Michelangelo, der mehr Torsi hinterlassen hat als jeder andere Bildende Künstler, bis zu den Werken der romantischen Dichter, deren höchster Wunsch es war, im Zustand ewigen Werdens zu verharren und nie an den Punkt der Vollendung zu gelangen, vom Grossmeister des labyrinthisch offenen Romans Franz Kafka bis hin zum Filmregisseur Stanley Kubrick und seinem nie realisierten Film über Napoleon, für den er eine Schlacht mit 40’000 Komparsen drehen wollte.

Auch die berühmten Fragmente der Musikgeschichte kommen in dem Buch vor – Mozarts nach acht Takten im Lachrimosa verstummendes Requiem, Franz Schuberts Unvollendete oder der vermeintliche Fluch der neunten Sinfonie, der Beethoven, Bruckner wie Mahler scheitern liess, eine zehnte Sinfonie zu schreiben. Ein Phänomen, für das Arnold Schönberg eine der überschwänglichsten Begründungen für das Nicht-zu Ende-Bringen von Kunst gab: «Es scheint, die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort. Es sieht aus, als ob uns in der Zehnten etwas gesagt werden könnte, was wir noch nicht wissen sollen, wofür wir noch nicht reif sind.»

Die Gründe für einen fehlenden Schluss waren – jenseits plötzlicher Tode – aber oft profaner. Steinaecker beschreibt die verschiedensten Varianten. Manchen Künstlerinnen und Künstlern fehlten schlicht die finanziellen Möglichkeiten, ihre Projekte zu realisieren, oder sie verloren das Interesse und wandten sich der nächsten Arbeit zu, die dann vielleicht auch wieder unfertig zur Seite gelegt wurde. Manche gerieten im Schaffensprozess in eine Endlosschleife immerwährender Umarbeitung wie Marcel Proust oder vermochten eine einmal eingerastete Schreibblockade nicht mehr zu lösen. Grössenwahn und völlig überzogene Ansprüche an ein Projekt gehören zu den Gründen, auch geistige Umnachtung wie bei Hölderlin, unüberwindbare Selbstzweifel oder Zufälle wie die Strassenbahn, die den Architekten Antoni Gaudí überrollte, als er erst vier der geplanten 18 Türme seiner Riesenkirche Sagrada Familia in Barcelona fertiggestellt hatte.

Es gibt aber auch ein Scheitern in der Sache, einen Stillstand, der im Gegenstand der Arbeit selbst begründet liegt wie etwa bei Arnold Schönberg und seiner Oper Moses und Aron. Sie thematisiert den Gegensatz zwischen der Unvorstellbarkeit Gottes, die Moses propagiert, und dem Bedürfnis, das Unvorstellbare durch Bilder anschaulich zu machen, dem Aron mit der Erschaffung des Goldenen Kalbs Ausdruck verleiht. Gedanke gegen Bild, Abstraktion gegen Konkretion, künstlerischer Fundamentalismus gegen die Notwendigkeit von Vermittlung – das war der innere Zwiespalt, mit dem sich Schönberg in seinem Wunsch konfrontiert sah, eine Oper zu schreiben und so die Reinheit seiner zwölftönigen Kompositionstechnik der unreinen, bildersüchtigen Welt der Oper überantworten zu müssen. An dem Widerspruch arbeitet sich die Handlung des Stücks ab, aber in ihn sah sich auch Schönberg als Künstler selbst verstrickt. Ihm war der Denker Moses zweifellos näher als der Verführer Aron. Seine Oper ist dementsprechend voll von dialektischen Volten zwischen Askese und süffigem Kolorit, mit dem Ergebnis, dass Schönberg sie nicht zu Ende komponiert hat. Es war schlechterdings nicht möglich, sie zu Ende zu bringen, weil die Prinzipien, für die Moses und Aron stehen, unversöhnlich sind. Das Werk blieb Fragment. Die Musik endet mit dem fertig gestellten zweiten Akt und den Moses-Worten: «O Wort, du Wort, das mir fehlt.» 19 Jahre lang hat Schönberg am dritten Akt bis zu seinem Tod vergeblich herumgeknobelt. Das Beispiel zeigt, dass ein Opernstoff selbst sich gegen seine Vollendung sperren kann.

Giacomo Puccini geriet mit Turandot in eine ähnliche inhaltliche Zwickmühle. Auch hier war das finale Scheitern bereits in der Anlage des Librettos vorprogrammiert. Je länger der Komponist seine Titelfigur mit grossem Chor, Riesenorchester und für seine Verhältnisse kühnen musikalischen Ausdrucksmitteln in eine männerfeindliche Unnahbarkeit einbetoniert, desto schwieriger wird es für ihn, sie am Ende aus dieser Panzerung wieder zu lösen. Immer wieder kommt er in Briefen an seine Librettisten auf das Problem des Schluss-Duetts zu sprechen. Wie eine Bombe soll die Liebesvereinigung einschlagen, aber wie das musikalisch gehen soll, bleibt eine offene Frage. Hinzu kommt, dass das Libretto das Liebesfinale in einer idealistisch heldischen Überhöhe ansiedelt, die nicht leicht anzusteuern ist, schon gar nicht nach dem Tod der Sklavin Liù, mit dem im dritten Akt der von Puccini abgeschlossene und fertig instrumentierte Teil der Oper endet. Liù ist die Frauenfigur, die dem Komponisten viel nähersteht als die heroinenhafte Turandot. Sie gehört zur Familie der empfindsamen, sich für die Liebe aufopfernden und unter den Tränen des Publikums zu Tode kommenden Femmes fragiles, die in Puccinis früheren Opern zentral waren. Der Komponist wusste offenbar nicht so recht, wie er das Interesse auf die Gefühle Turandots lenken könnte, nachdem er die einzig wirklich zu Herzen gehende Figur durch Selbstmord aus dem Stück verabschiedet hatte. 36 Particellseiten gibt es vom Finale, dazu einige Blätter mit Notaten musikalischer Gedanken plus den bis zu diesem Zeitpunkt für gültig befundenen Librettotext.

Es ist kaum zu glauben, dass ausgerechnet ein Meister des Gelingens wie Puccini plötzlich keine Lösung mehr für ein kniffliges dramaturgisch-kompositorisches Problem fand. Das war ihm bis dahin noch nie passiert. Er kannte sich im Maschinenraum seiner Opernstoffe aus wie die Motorkonstrukteure seiner teuren Sportwagen. Er wusste genau, wie das Zusammenspiel von musiktheatralischen Zylindern, Kolben und Zündkerzen im Orchestergraben und auf der Bühne funktioniert, um die grösstmögliche emotionale Energie auf das Publikum zu übertragen. Nur in Turandot ereilte ihn der Kolbenfresser. Der Grund für das fehlende Finale waren vielleicht doch nicht alleine die inhaltlichen Schwierigkeiten, die der Stoff mit sich brachte. Wäre Puccini im Vollbesitz seiner gesundheitlichen Kräfte gewesen, hätte er es am Ende womöglich doch geschafft, das Heldenpaar zusammenzubringen.

Gerade aber weil man in Puccinis Schaffen sonst keine Brüchigkeit findet, fiel es der Opernwelt schwer, den Fragmentcharakter von Turandot zu akzeptieren. So gross die Faszination ist, die von unvollendeten Werken und ihren offen gebliebenen Fragen ausgeht, so sehr lösen sie vor allem in der an die Zeit gebundenen Kunstform Musik die Sehnsucht aus, das Werk als Ganzes erleben zu dürfen. Deshalb wurden viele bedeutende Kompositionen postum zu Ende geschrieben wie Mozarts Requiem von seinem Schüler Franz Xaver Süssmayr oder Alban Bergs Lulu von Friedrich Cerha.

Auch unmittelbar nach Puccinis Tod setzten die Diskussionen um eine Vervollständigung von Turandot ein. Es gab die Skizzenblätter, deren Materialstand allerdings zu unzureichend war, um eine Ausarbeitung im Sinne von Puccini zu garantieren. Der hatte die Lösung seines Problems eben noch nicht gefunden. Deshalb war die Fertigstellung nur in Form einer in wesentlichen Teilen spekulativen Nachkomposition möglich. Wer ist geeignet für eine solche Aufgabe? Die Frage stellt sich bei allen fragmentarischen Kunstwerken. Sind brave Schüler und unscheinbare Kollegen die Richtigen, oder starke Künstlerpersönlichkeiten, die sich dann aber vielleicht zu wenig in den Dienst des Meisters stellen? Meist schlägt in dieser Situation die Stunde des Mittelmasses.

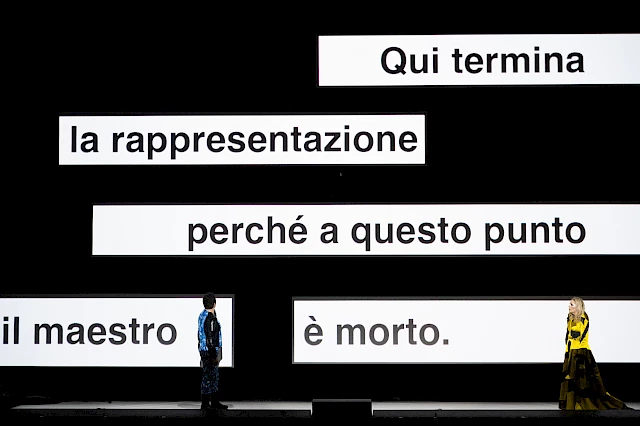

Arturo Toscanini soll zunächst den Komponisten Riccardo Zandonai für die Aufgabe vorgeschlagen haben, der allerdings war dem Puccini-Sohn und Alleinerben Antonio zu bekannt. Deshalb fiel die Wahl auf den unauffälligeren Franco Alfano, der das Finale schliesslich zu Ende schrieb. Aber schon Toscanini war nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Er entschied sich, die Uraufführung, die fast eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod an der Mailänder Scala stattfand, als Fragment enden zu lassen. An der Stelle, an der Puccinis Arbeit abbrach, nämlich nach dem Selbstmord Liùs und dem Trauerzug, der ihm folgt, legte Toscanini den Taktstock nieder, wandte sich zum Publikum und erklärte, dass die unvollständig gebliebene Oper hier ende, weil der Maestro an dieser Stelle gestorben sei. Bereits in der zweiten Vorstellung jedoch wurde das Finale von Alfano gegeben und hat sich in den nachfolgenden Produktionen durchgesetzt. Es ist eine dröhnende Liebesglücksbeschwörung, die das Heldenpaar mit Jubelgewalt geradezu zusammenzwingt.

Wäre Giacomo Puccini bereit gewesen, sich auf das kompositorische und dramaturgische Niveau Alfanos zu begeben, hätte er die Oper lange vor seiner tödlichen Krankheit zu Ende gebracht. Der italienische Komponist Luciano Berio wagte 2002 im Auftrag des Ricordi-Verlags eine weitere Nachkomposition des Schlusses, in der die Vereinigung von Turandot und Calaf eher als eine grossbogige Abblende angelegt ist, als lyrische, schwebende Gefühlsannäherung, die auch den Verstörungen in dieser merkwürdigen Beziehung musikalisch Raum gibt. Durchgesetzt hat sie sich freilich auch nicht. So bleibt als wahrhaftigster Schluss nur die Aufführung als Fragment. «Wo ein Werk und die Wirklichkeit enden», schreibt der Fragment-Experte Thomas von Steinaecker, «beginnen unsere Fantasien und der Mythos. Der Möglichkeitsraum gehört den Unfertigen. Das Träumen lassen wir uns nicht nehmen.»

Von Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

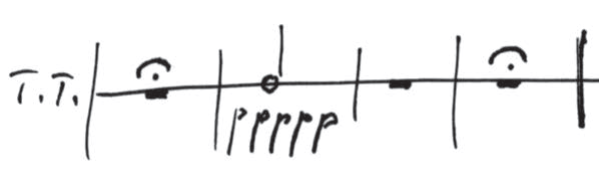

Auf dem Pult

Letzte Worte berühmter Menschen – Sammlungen dieser Art gibt es zuhauf. Aber letzte Töne? Letzte Musik? So ein Buch müsste wohl erst noch geschrieben werden. Was ging einem Komponisten in den letzten 30 Takten seines musikalischen Lebens durch den Kopf? Atmen diese Klänge womöglich bereits den nahen Tod, den Glanz der Ewigkeit? In Giacomo Puccinis Turandot – seiner an Schlagzeug reichsten Oper – spielt das Tamtam so einen letzten Ton. Es ist die Stelle, nachdem sich Liù aus Liebe zu Calàf erstochen und das Volk ihren Tod beklagt hat. Puccini hörte danach auf zu komponieren und hinterliess die Oper als Fragment. Das Tamtam hat einen Durchmesser von 1.10 Meter. Es ist aus einer Bronzelegierung, und man schlägt es mit einem weichen Schlegel. Der Klang dieses Instruments ist sehr diffus und mehr eine Schwingung als ein definierter Ton, eine Mixtur aus verschiedenen Frequenzen. In der Musikliteratur wird das Tamtam oft mit dem Tod in Verbindung gebracht, denn sein dunkler, tiefer und schimmernder Klang hat etwas Unheimliches, etwas Fremdes, ja sogar etwas Transzendentes. Für mich ist dieser letzte Tamtam-Schlag wie das Hinüberschimmern in die Ewigkeit, wie eine feine Abschiedszärtlichkeit, oder wie ein dunkler See bei Mondschein, wie der schimmernde Styx, auf dem der Fährmann Charon den bereits schwerkranken Puccini hinübergeleitet. Der Schlag steht in einem fünffachen Pianissimo – wann je gibt es so etwas! –, er ist quasi inaudibile, kaum mehr hörbar. Ein extrovertierter Gegenentwurf zu dieser Stelle ist für mich ein Moment in György Ligetis Le Grand Macabre, bei dem ich mit einem Hammer auf eine Holzkiste schlagen muss, zunächst in einem neunfachen, dann in einem siebenfachen Fortissimo – als ob man sich mit dem Tod nochmals anlegen wollte und ihm mit dem Hammer auf die Füsse schlägt. Doch bei Ligeti ging es noch nicht um den eigenen Tod. Er konnte sich diese zynische Haltung erlauben!

—Hans-Peter Achberger

Interview

Puccinis abgründigste Musik

Am 18. Juni hat eine neue «Turandot» am Opernhaus Zürich Premiere. Am Dirigentenpult steht Marc Albrecht. Ein Gespräch über den metallisch gehärteten Orchesterklang in Puccinis letzter Oper, den Wechsel von Aggression und Anteilnahme in den Chorszenen und das Licht, das die Figur der Liù in das Stück trägt

Marc, warum ist die Oper Turandot eigentlich beim Publikum so beliebt?

Vermutlich, weil sie eine der populärsten Arien der gesamten Opernliteratur enthält.

So einfach ist das: Die Leute wollen Nessun dorma hören?

Diese Arie hat einfach eine anhaltend elektrisierende Wirkung auf ihre Zuhörer. Dabei ist der von Calaf gesungene Text eigentlich nur ein Beispiel für männliche Hybris. Die Musik dazu ist dann allerdings einfach hinreissend. Wenn es Nessun dorma nicht gäbe, sähe das mit der Popularität von Turandot vielleicht anders aus. Das Stück ist auf den ersten Blick nämlich weniger zugänglich als andere Werke Puccinis. Es ist eine merkwürdig lichtlose Oper mit beklemmender Handlung. Die Härte der Charaktere und auch des Tonfalls zieht sich durch alle drei Akte. Vor diesem Hintergrund wirkt das Licht, das die Figur der Liù in das Stück trägt, umso stärker.

Das Libretto basiert auf einem Schauspiel von Carlo Gozzi, in dem die Figur der Liù in anderer Gestalt und in viel marginalerer Bedeutung vorkommt. Liù ist eine Erfindung Puccinis.

Ja, sie kam auch im ersten Librettoentwurf der Oper noch nicht vor. Puccini hat sie erst im Verlauf des Entstehungsprozesses eingefügt. Man sieht daran, wie sehr Puccini auch sein eigener Dramaturg war und an der theatralischen Konzeption in diesem Fall noch viel intensiver mitgearbeitet hat, als bei früheren Werken. Seine Ungeduld hat dabei die beiden Librettisten regelrecht gepeinigt. Wenn er beim Komponieren nicht schnell genug voran kam, schrieb er sich notfalls selbst die Verse wie beispielsweise in Liùs letzter Arie.

Turandot war eine schwierige Geburt für Puccini. Er hat sehr gekämpft mit dem Stoff und der musikalischen Sprache. Und wie wir wissen, ist er gestorben, bevor das Finale fertig war. Hat er so intensiv gesucht, weil er nicht genau wusste, wohin die Reise mit Turandot gehen sollte, oder stand ihm das, was er wollte, besonders genau vor Augen, und er konnte es nur nicht auf das Papier bringen?

Wahrscheinlich beides. Puccini hat sich tatsächlich sehr an dem Stoff abgearbeitet, die Komposition immer wieder unterbrochen, um den Text ändern oder gleich neu schreiben zu lassen. Oft brauchte es mehrere Textfassungen bestimmter Passagen, um kompositorisch weiter voran zu kommen. Aber schliesslich hat ihn sein untrügliches Gespür für dramatische Zusammenhänge die richtigen Entscheidungen treffen lassen. Durch seine visionäre Akribie ist ein Drama entstanden, das die Version Gozzis an Gehalt und Tiefe weit hinter sich lässt.

Puccinis Stoffe waren bis dahin konkret, realistisch, manche sagen: veristisch. Und plötzlich greift er zu einem Märchenstoff, der wie alle Märchen auf Bilder und Typisierungen aufbaut. Die Turandot-Geschichte hat ja ihre Wurzeln in einer Erzählung aus Tausendundeiner Nacht. Wie ist das Interesse zu erklären?

Puccini wollte mit diesem chinesischen Märchen endlich neue Wege beschreiten. Der Triumph der Liebe über die Finsternis hat ihn als Thema fasziniert und zu seiner besten und abgründigsten Musik inspiriert. Und wenn man nachliest, wie dornig der Schaffensprozess für ihn war, der sich über vier Jahre hinzog, hat man das Gefühl, dass es ihn selbst fröstelte angesichts des Charakters seiner Hauptfigur, Turandots Kälte wurde für ihn immer mehr zum Problem. Liù entspricht da dem Typus der vom Komponisten geliebten Frauenfiguren seiner früheren Opern. Er brauchte diesen positiven Charakter und die entsprechende Musik, um über der Arbeit nicht zu verzweifeln. Daher macht es auch Sinn, das Stück mit dem Tod Liùs enden zu lassen. Sie ist das heimliche Zentrum der Oper.

Es gibt lediglich 36 Skizzenseiten zum Finale des dritten Akts. Hat Puccini es einfach nicht hingekriegt, oder war es doch der Tod, der die Vollendung verhinderte?

Er sagte zwar selbst, es sei nur noch eine Sache von sechs oder sieben Wochen, aber ich habe da meine Zweifel. Dieses grosse abschliessende Duett war für Puccini der wichtigste Moment des Dramas, dem er vor allem musikalisch erhabene Schönheit geben wollte, die Krönung alles Vorherigen. Insbesondere der alles entscheidende Kuss sollte ein sinfonisch-epischer Moment purer Magie werden. Aber er wusste eben noch nicht, wie das hätte gehen können. Im Manuskript findet sich dann am Rand eines Notenblatts der Hinweis «Poi Tristano» (weiter wie bei Tristan). Das hat beinahe etwas Rührendes. Man weiss, dass er sich in dieser Zeit intensiver mit Wagners Tristan beschäftigt hat, die Partitur aber einmal frustriert zugeklappt und sinngemäss gesagt hat: Wir sind alle nur Hütchenspieler – dieses werden wir nie erreichen! Neben seiner Krankheit waren es die destruktiven Selbstzweifel, die ihn immer wieder stark behinderten.

Wir geben in Zürich nicht die oft gespielte Fassung mit dem von Franco Alfano nachkomponierten Finale. Wir enden mit dem Tod Liùs, an der Stelle also, an der Puccini nicht mehr weitergeschrieben hat. Was waren deine Überlegungen als Dirigent für diese Entscheidung?

Immer wenn ich bei Turandot im Publikum sass und die Oper mit dem Alfano Schluss gehört habe, fand ich dieses Finale problematisch. Es wirkt seltsam grob und mit Ausnahme von zwei kurzen Momenten eher unpoetisch. Es klingt vor allem nach Alfano. Es ist hier eben anders als etwa bei Alban Bergs Lulu, wo das kompositorische Material für den fehlenden dritten Akt im Wesentlichen im Particell vorlag und es «nur» noch instrumentiert werden musste. Bei Turandot ist das von Puccini hinterlassene Skizzenmaterial bruchstückhaft und lässt wesentliche Fragen offen. Daher sind für mich alle bisherigen Versuche, diese letzten beiden Szenen zu vervollständigen, nicht überzeugend. Sie schwächen das Werk eher, gerade im entscheidenden Moment. Ich finde es stärker, die Oper mit Liùs Tod enden zu lassen in dem Wissen, dass dies die letzten Takte sind, die Puccini komponiert hat. Ich glaube, dass die Oper so auf ihrem inneren Höhepunkt schliesst.

Du hast in letzter Zeit sehr viele Opern dirigiert, die im zeitlichen Umfeld von Turandot entstanden sind wie Werke von Erich Wolfgang Korngold, Alexander von Zemlinsky oder Richard Strauss. Wie blickst du mit diesen muskalischen Parallelerfahrungen auf die Turandot-Partitur?

Ich finde es spannend, dass sie alle hinter den selben Stoffen her waren, dass Puccini beispielsweise auch sehr genau Die tote Stadt geprüft hat, die Korngold dann vertont hat, oder dass Puccini lange und ernsthaft an der Florentinischen Tragödie interessiert war, die dann von Zemlinsky komponiert wurde. Die haben alle um ähnliche Themen gerungen. Das zeigt Puccinis Zeitgenossenschaft mit diesen Komponisten. Nur dass Puccini einer anderen Generation angehörte. Er hat sehr deutlich wahrgenommen, dass die Moderne angebrochen war und das Komponieren sich in eine neue Richtung bewegt hatte. Diesen Aufbruch konnte er selbst nur teilweise nachvollziehen, aber er war an ihm interessiert. In seinem letzten Lebensjahr ist Puccini noch zu einer Aufführung von Schönbergs Pierrot Lunaire gereist und war davon irritiert und fasziniert zugleich. In Turandot findet man daran auch Anklänge, in der Beschwörung der Geister der verstorbenen Prinzen.

Gleichzeitig gibt es Briefstellen, in denen er kein gutes Haar an der neuen Musik von damals lässt.

Nach aussen hin musste er wohl so reagieren. Puccini hat 1913 Strawinskys Sacre du printemps in Paris gehört und fand das irgendwie interessant, aber vor allem schrecklich. In der Turandot-Partitur jedoch finden sich immer wieder Spuren von Strawinsky. Über Schönbergs Gurrelieder lästerte er, eigentlich hätte er keine Lust gehabt, Richard Wagner zu hören, man solle ihn mal den richtigen Schönberg hören lassen. Er hat genau studiert, was um ihn herum passierte, auch die Werke von Richard Strauss. Er wusste genau, was die Kollegen machen und wie sie es machen – nicht zuletzt, um seinen eigenen Stil bewusst dagegen behaupten zu können. Nicht ausgeschlossen, dass er dabei Anleihen bei Komponisten machte, von denen er sich gerade noch distanziert hatte.

Nimmst du Turandot kompositorisch als rückwärtsgewandt wahr, oder hat sie doch moderne Züge?

Turandot ist für mich ein Werk des Aufbruchs. Puccini hat dabei die Parameter seiner Musik, insbesondere Harmonik und Instrumentation, einer Totalrevision unterzogen. Bitonalität verwendet er dabei zum ersten Mal im grossen Massstab. Gleich zu Beginn des Stücks, zur Rede des Mandarins, setzt er den neuen Ton und lässt das Orchester den Grundakkord aus gleichzeitigem d-Moll und Cis-Dur nicht weniger als 60mal hämmern. Der harte und unerbittliche Sound der beiden Xylophone komplettiert diese albtraumhafte klangliche Szenerie. Wir werden dadurch ganz unmittelbar hineingezogen in die brutale Welt dieses Märchens, und von den ersten hasserfüllt herausgeschleuderten Rufen des Chores nach dem Henker Pu-Tin-Pao scheint der Weg zu Schönbergs Moses und Aron nicht mehr weit.

Der Orchesterapparat ist riesig. Eigentlich sind es ja sogar zwei Orchester, eins auf und eins hinter der Bühne.

Du meinst die grosse Banda hinter der Bühne mit zehn Blechbläsern, Saxophonen, Orgel, die Fanfaren in der Hinrichtungsszene des persischen Prinzen. Das alles irrlichtert von draussen herein und trägt ein beunruhigendes Element in das Stück. Man spürt, wie gross dieses imaginäre Peking ist, und dass die Oper surreale Räume öffnet, die alle mit bespielt werden. Das Orchester im Graben ist das grösste je von Puccini verwendete – neben dem schon erwähnten Xylophon und Bass-Xylophon spielt auch eine Batterie chinesischer Gongs für den Klang eine wichtige Rolle. Wenn früher bei Puccini die ausdrucksvolle Streichermelodie prägend war, so steht nun ein gehärteter Grundklang an deren Stelle, der dem inneren Zustand der Titelheldin und der Erstarrung des ganzen Staates entspricht.

Welche Rolle spielt das Chinesische in der Musik?

Der musikalische Exotismus der Turandot geht deutlich über das hinaus, was Puccini in Madama Butterfly bereits versucht hatte. Das Verwenden originaler oder auch nur gut erfundener chinesischer Volkslieder war natürlich naheliegend. Und Puccini macht es auf sehr intelligente Weise: Er borgt sich zwar zentrale Melodien, integriert sie harmonisch aber in seine eigene musikalische Grammatik. Pentatonische Melodik findet man oft – in den Chorpartien und vor allem bei den ursprünglich aus der Commedia dell’arte stammenden drei Ministern. Aufregend an dieser Partitur finde ich die formale Weite, die Puccini hier einzieht. Er spannt Bögen über einen ganzen Akt hinweg, die er durch grosse Tableaux wie die Hinrichtungsszene des persischen Prinzen oder den Mondchor strukturiert. In Turandot hat Puccini einen langen Atem entwickelt und muss nicht mehr alle zehn Takte das Tempo ändern. Das ist neu: diese Ruhe, Geduld und Übersicht. Trotzdem erzählt er detailliert seine Geschichte, aber eben nicht mehr verspielt und nicht mehr jeder spontanen Eingebung folgend. Das ist spannend, weil er natürlich insgesamt trotzdem immer ein äusserst agiler Komponist bleibt, immer ganz nah am Herzschlag seiner Figuren.

Was muss man als Turandot-Dirigent interpretatorisch im Auge behalten?

Die grossen Chormomente. Die Rolle des Chores steht hier singulär in Puccinis Schaffen. Er fordert dem Chor eine enorme Ausdrucksvielfalt ab – die Gewalt, die überschiessende Aggression, das Ätzende, Sadistische und im nächsten Takt Momente grosser Zartheit und Anteilnahme. Der Chor spielt die eigentliche Hauptrolle der Oper. Deshalb bin ich auch bei jeder szenischen Chorprobe dabei. Turandot zu machen, kam für mich nur mit einem Regisseur in Frage, der wie Sebastian Baumgarten mit besonderen Ideen den Chor bewegt, denn darauf kommt es in dieser Oper an.

Woran entscheidet sich beim Dirigat, ob eine Turandot-Interpretation gelingt?

Als Dirigent muss man einen Ausgleich suchen zwischen der Monumentalität und den relativ wenigen lyrischen Momenten, denen Puccinis besondere Liebe galt. Wenn das Zarte und Fragile, also das Wertvollste dieser Musik, gelingt, dann erschliesst sich von dort aus alles Übrige.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn trifft...

Sondra Radvanovsky

Sondra Radvanovsky ist bekannt für die grossen dramatischen Frauenrollen im italienischen Repertoire. Mit Tosca und Lady Macbeth war sie zuletzt zu hören an der Met in New York, an der Scala di Milano und anderen renommierten Opernhäusern. In Zürich war sie bereits als Tosca zu erleben, nun singt sie an der Seite von Piotr Beczała die Titelrolle in Puccinis «Turandot».

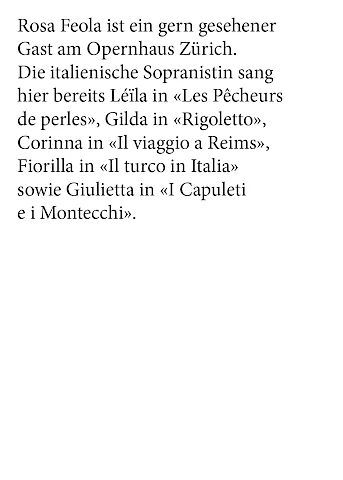

Was ein paar gesungene Töne anrichten können, das ist vielleicht nirgends so frappierend wie an einem der nüchternsten Orte des Theaters, der Probebühne. Kein Orchester, keine Illusion. Ein bisschen Requisitenersatz aus Pappe und Holz, ein Flügel, Tische für das Produktionsteam, eineinhalb Dutzend Leute in Alltagsklamotten, Werkstatt, eine Atmosphäre, als warte man entspannt auf den Bus. Was dazu nicht passt, ist, dass eine junge Frau ihren Kopf durch einen Holzrahmen streckt, den zwei andere gelassen hochhalten. Akkorde vom Klavier. Der Regisseur geht auf die Spielfläche. Abbruch, ein paar Worte. Wieder Klavier. Eine Frau in Jeans, blondgelockt, lässt die im Holzrahmen frei. «Si lasciata! Parla! Rede!» «Piuttosto moro! Lieber sterbe ich!» Gerade mal elf Silben, elf Töne haben die beiden gesungen, nicht laut, nicht dramatisch, parlando zwischen a und d, und doch ist da plötzlich ein ganz anderer Horizont, eine andere Körperspannung. In beider Stimmen hat man Charaktere gehört, die ganze Oper steckt schon darin, Puccinis Turandot, die auf diese Szene zuläuft. Von wegen Buspassagiere. Es ist Liù, die einen Namen nicht preisgeben will, und Prinzessin Turandot, die sie foltern lässt. Es sind zwei bestens befreundete Sopranistinnen, die einander hier gegenüberstehen. Aber in diesem Moment, in diesen Takten und Tönen sind Rosa Feola und Sondra Radvanovsky in einer anderen Welt, bis in die Fingerspitzen hinein.

«Mich interessiert, wie sie sich bewegt, atmet, geht», hat Sondra vorher im Foyer über Turandot gesagt, die sie zum ersten Mal auf der Bühne verkörpert, «all das gehört zur Sprache des Charakters. Wir erforschen ihn noch. Wir müssen viel Background erschaffen, denn wir kennen ihn nicht. Normalerweise wird sie als wütende Frau gezeigt, als hochdramatische Rolle. Aber Puccini hat viel Weiches, Delikates für sie geschrieben. Ich finde sie sehr widersprüchlich.» Wie bewegt sie sich denn, diese Prinzessin, die so viele Männer töten liess? «Ganz anders als Medea. An der MET war ich als Medea eine Schlange, mit einer gleitenden Agilität in ihren Bewegungen. Turandot ist rigider, da gibt es keine kontinuierliche Bewegung. Hin und her, schnell, langsam, dann wieder eine schnelle Bewegung, wie ein Löwe im Sprung auf die Beute.» Steckt etwas von ihr selbst in den Gestalten, die sie verkörpert? «100 Prozent! Das macht es persönlicher, realer, glaubwürdiger. Ich hätte auch Schwierigkeiten, eine Frau zu spielen, die nicht für das einsteht, was sie glaubt. Ich sehe mich selbst als starke Frau.» Es gibt allerdings eine Menge geopferter und hilfloser Frauen im Opernrepertoire, gerade im Sopranfach, wie kommt sie damit klar? «Ich spiele sie stärker, als sie sein sollten, diese welkenden Blumen. Die Stärke in ihnen zu finden, das macht auch die Opern interessanter. Aber besonders Puccini war der König im Erschaffen starker Frauen, er war seiner Zeit voraus. Das sind auch zerrissene Persönlichkeiten, gezwungen, zwischen dem einen und dem anderen zu wählen. Schwarz oder Weiss, es gibt kein Grau bei Puccini, bei Verdi dafür eine Menge. Tosca, die Scarpia tötet!»

Da indessen auch viele starke Frauen auf der Bühne sterben müssen, freut sich Sondra auf ein Projekt mit ihrer Freundin Marina Abramović («Wir sind wie Schwestern»). Die Performancekünstlerin hält sie für die Idealbesetzung in 7 Deaths of Maria Callas, ein Projekt, das der Diva aller Diven in Todesszenen aus Opern von Norma bis Tosca folgt. «Marina meint, von allen in meiner Generation sei meine Stimme der Callas am nächsten. Meine Stimme ist nicht an sich schön, sie hat eine Kante, nicht jeder mag das, aber sie ist anders und unverwechselbar. Meine Generation ist vielleicht die letzte, die noch Zeit hatte, ihre Stimme sich organisch entwickeln zu lassen, sich zu finden.»

Damit hat Sondra allerdings sehr früh angefangen – als 11-Jährige. Tosca war ihr Erweckungserlebnis 1980, im Städtchen Richmond, inmitten der endlosen Rinderweiden von Indiana. Sie sah und hörte im TV eine Übertragung aus Verona, Plácido Domingo beeindruckte sie masslos, «das Singen, aber auch die Story, und ich war begeistert, dass man auf der Bühne jemand anderes werden kann. Oh, ich könnte das als Job machen! I want to do that!» Ganz von ungefähr kam der frühe Entschluss zur Opernlaufbahn aber nicht. «Ich sang auch im Chor der Methodistenkirche und habe das geliebt. Meine Mutter kaufte früh einen Plattenspieler. Seit ich fünf Jahre alt war, habe ich nonstop gehört. Sie wusste, dass ich eine Gabe hatte, und sie hat das unterstützt.» Die Elfjährige bekam also Gesangsunterricht, mit dreizehn stand Sondra erstmals auf der Bühne, als Zigarettenarbeiterin in Carmen. «Es war ein Provinztheater mit einem shoestring budget, einem Mini-Etat, aber in dem Moment, als ich auf die Bühne ging, wusste ich, dass ich das tun musste, nicht wollte. Wie ein Läufer, der laufen muss, musste ich singen. Meine Mutter sah das, und so brachte sie mich nach Chicago oder Cincinnati oder Indianapolis, damit ich grösseres Theater erleben konnte. Sie hat so viele Opfer gebracht, um mir meine Karriere zu ermöglichen…» Gab es einen Plan B? «Nein, ich sprang mit beiden Füssen rein. And failing was no option.» Einmal, gesteht sie, hat sie als Hypothekenmaklerin ihr Geld verdient, «weil ich mitten am Tag das Büro verlassen und zum Gesangsunterricht gehen konnte».

Mit dem Erfolg, dass sie ins Young Artists Program der Metropolitan Opera kam. Sie hatte die Stimme für das riesige Haus, 1996 stand sie erstmals dort auf der Bühne als Gräfin Ceprano in Rigoletto. «Es war sehr schwer. Ich versuchte auf der Bühne ich zu sein, es war anstrengend, die Balance zu finden. Und so erschuf ich ein Alter Ego oder es kam eines Tages zu mir, Sandy Singer. Sie ist furchtlos und stark, auch verletzlich, wenn es sein muss. Sie hat keine Schwächen und ist unbesiegbar. Wirklich eindrucksvoll!» Sie lacht. Ist Sandy Singer immer noch mit ihr unterwegs? «Ja. Auf eine Art ist sie mein Schutz und Schild, das, was ich der Welt von mir zeige, denn mein persönliches Leben ist mein persönliches. Die wahre Sondra ist empfindlicher.» Diese wahre Sondra bleibt aber keineswegs zuhause, wenn Sandy Singer auf die Bühne geht. Ihr ist sogar einer der grössten Erfolge der Sopranistin zu verdanken, die erwähnte Medea in Luigi Cherubinis gleichnamiger Oper in der New Yorker Met im vorigen Jahr. «Eine Scheidung durchzumachen und Medea zu sein», sagt Sondra, «das war extrem kathartisch. Alle Aggressionen, die ich hatte, die Wut, alle Verletzungen, Schmerzen, all das Üble benutzte ich auf der Bühne für diese Gestalt. Und es war die beste Therapie, die ich mir denken kann, denn auf der Bühne liebte ich all das. I love suffering on stage!»

Sie lacht wieder und fährt nachdenklich fort: «In der Gesellschaft heute sind wir von vielen dieser Emotionen abgeschnitten. In den sozialen Medien wird alles zurechtgemacht, um hübsch und glänzend zu wirken. Wenn da jemand sagt, ich habe wirklich einen miesen Tag, guckt sich das keiner an, die Algorithmen klammern das aus. Die Leute gehen verloren im Algorithmus. Was Social Media zeigen, ist nicht die wirkliche Gegenwart. Oper ist jetzt. Bühne, Musik, das ist Gegenwart!» Als aber diese Gegenwart verbannt war, im Lockdown, da riefen Sondra Radvanovsky und ihre Sopranfreundin Keri Alema eine Youtube-Serie ins Leben, die bis heute 97 Folgen hat. Die Screaming Divas tranken jeden Freitag Gin Tonic vor der Kamera und trafen Kollegen aus aller Welt zum Zoom, und selbst Anthony Tommasini, langjähriger Chefkritiker der New York Times, wagte sich in die virtuelle, von Gelächter erfüllte Höhle der Diven. Unter den allerersten Gästen war auch Rosa Feola, die nun mit Sondra auf der Probebühne steht. Wer weiss, wie oft sie an diesem Vormittag schon zur Folter geführt wurde…. Ihr «Lieber sterbe ich» verliert nicht an Entschlossenheit. «Was hat dir soviel Kraft ins Herz gebracht?», fragt Turandot. «Principessa, l’amore!» «L’amore…», sagt und singt Sondra Radvanovsky versonnen, verwundert, und lässt eine Haarsträhne der Gefangenen durch ihre Finger gleiten, fast zärtlich.

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fotogalerie

Ich sage es mal so

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Rosa Feola, die die Liù in «Turandot» singt.Ich sage es mal so ist eine neue Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben

Hintergrund

Es muss nicht das C sein. Ein H reicht zum Sieg, seit es «Pavarottis Aria» gibt, die sich in das kollektive Gedächtnis eingegraben hat wie keine andere, diese innige, süsse, sinnliche, sieghafte Hymne, die der unbekannte Prinz an die eiskalte Schönheit Turandot richtet. An die Prinzessin Gnadenlos, die ihn dem Schwert des Henkers überantworten wird, wenn sie das eine Rätsel zu lösen vermag, das er ihr aufgegeben hat, nachdem er die drei ihm aufgegebenen Rätsel gelöst hat: seinen Namen zu entdecken. In der Stille der Nacht, auf den Stufen vor dem kaiserlichen Palast sitzend, nimmt er, noch ganz versunken in einen Traum, den warnenden Gesang ferner Stimmen auf: «Nessun dorma» (Niemand schläft), erst leise und bebend, dann siegessicher: «Vinceròòòòò».

Bekommen wir das wirklich so zu hören? Hören wir nicht immer «Vinceeeeeerò» (jedes «e» mit der Dauer von einer Sekunde) – und dies keineswegs erst seit Pavarotti? So aber steht es nicht in der Partitur. Das hohe H ist eine kurze Sechzehntel-Durchgangsnote zu dem als ganze Note notierten hohen A. Aber ist das dem anerkennungsbegehrlichen Herzen, das doch in der Brust eines jeden Tenors schlägt, zuzumuten? Selbst der eminente Gesangslehrer Martial Singher findet in seinem «Interpretive Guide», der detaillierte Anweisungen für die Ausführung von 150 Arien enthält, zu einer Konzession bereit: Das «im hohen Dom der Resonanz geformte H kann weit länger als notiert gehalten werden – wenn es denn gut ist».

Nur 28 Takte ist die Arie lang, das ergibt je nach Tempo drei Minuten. Ewigkeitsminuten. Gegen Puccini ist der Verdacht ausgesprochen worden, er habe seine Arien kurz gehalten, damit sie auf einer Seite einer Schellackplatte, damals zweieinhalb bis drei, dann vier Minuten lang, untergebracht werden konnten. Er war, wie Kurt Tucholsky stichelte, der «Verdi des kleinen Mannes», der den kleinen Mann mit seinen Schlagern entzückte, weil sie das Lebensgefühl der Zeit trafen. Wie dem auch sei: Hätte er ahnen können, was aus dem von Calaf angestimmten Liebes- und Siegestraum werden würde? Zu einem «Hit» wurde die Arie 1990, als die BBC ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Jubelgesang auf die damals in Italien ausgerichtete Fussball-Weltmeisterschaft einstimmen wollte. Dafür ausgewählt wurde die Aufnahme von Luciano Pavarotti, der den Calaf neben der Turandot von Joan Sutherland in der 1972 entstandenen Aufnahme von Turandot unter Zubin Mehta gesungen hatte. Big P. traf denn auch auf die lustvoll eingestimmten Ohren des TV-Publikum in aller Welt, als er am 7. Juli 1990 zum Abschluss eines Konzerts in den römischen Terme di Caracalla die Arie anstimmte – mit einem bezaubernden Siegeslächeln auf dem Gesicht. Den Jubel der 6’000 Besucher belohnte er, zusammen mit seinen Kollegen José Carreras und Plácido Domingo, mit einem Medley. «Nessun dorma» per tre: ein höherer und zauberischer Jux der Kunst. Sie hätte, so verkündete die tenorale Dreifaltigkeit, die «Menschen an die Oper herangeführt». Eine fromme Lüge. Sie hatten nur herausgefunden, dass es Schlager gibt in der Oper. Da nichts erfolgreicher ist als der Erfolg, bekam «Nessun dorma» ein Dacapo bei den folgenden Fussball-Weltmeisterschaften bis ins Jahr 2006, als der schwerkranke Pavarotti nur noch die Lippen-Synchronisation einer Audio-Spur für die Kamera lieferte. Puccinis Melodie war endgültig in die Welt des Pop geraten: als «soul-infused version» von Aretha Franklin, als Pop-opera-Schlager von Paul Potts, als Trompeten-Solo von Chris Botti, als Leid-Motiv von Liebesfilmen und in tausendunddrei weiteren Formen der «kulturellen Aneignung», gar nicht zu reden von dreister politischer Vereinnahmung wie durch den rechtspopulistischen italienischen Politiker Matteo Salvini und seine Lega-Partei.

Der unbekannte Prinz, schon in seiner ersten Szene von der «divina bellezza», der göttlichen Schönheit, ob der im Mondlicht erscheinenden Prinzessin vom coup de foudre getroffen, ist auf das Objekt seiner Liebe so fixiert, dass er für das Sklavenmädchen Liù nicht mehr als Mitleid aufbringen kann. Sie ist ihm lästig, selbst seinem lamentosen «Non piangere, Liù» (Weine nicht, Liù) gibt er den Ton einer Mahnung. «Nessun dorma», ein Andante sostenuto, steht in G-Dur. Die Melodie ist rein syllabisch, es finden sich keine Melismen oder ornamentale, sondern nur dynamische und agogische Verzierungen. Allein der Stimme obliegt es, die Atmosphäre eines Wunsch oder Wahrtraumes zu schaffen. Zu Beginn muss deutlich werden, dass Calaf die Prinzessin noch als fern und kalt anspricht, gerade durch die bittere Lautung des doppelten «d» in «fredda». Mit mehr Emphase und Leidenschaft ist die schlichte und süsse Phrase «Ma il misterio è chiuso in me» (Doch mein Geheimnis ist in mir verschlossen) zu durchdringen. Der Puls beschleunigt sich bei «il nome mio nessun saprà» (Niemand wird meinen Namen wissen), bevor eine Legatissimo-Linie drei hohe A’s bindet, das dritte auf «lo» sollte die vibrierende Intensität haben, die nur einem tenore spinto möglich ist. Nach vier chorischen Takten aus dem Off – «Niemand wird seinen Namen wissen» – folgt con anima und crescendo molto der ekstatische Siegesjubel. Das lapidare Resümee von Martial Singher: «Noch so viel Künstlerschaft reicht für die Arie nicht aus, wenn die Stimme des Darstellers keine grosse Stimme ist.»

Die Arie war erst als Skizze vorhanden, als Puccini sie 1922, auf dem Höhepunkt der Arbeit, am Klavier gemeinsam mit dem Tenor Giovanni Martinelli erprobte – so wie er lange zuvor «Che gelida manina» aus La bohème mit Enrico Caruso «getestet» hatte. Martinelli, damals Nachfolger Carusos an der Met, konnte die ihm versprochene Partie bei der Mailänder Premiere nicht singen. Denn Giulio Gatti-Casazza, der Leiter der Met, hatte ihm gedroht, dass er durch einen Auftritt an der Scala in New York zur persona non grata werden würde. Auch zwei andere Tenöre, die Puccini in Betracht gezogen hatte – Beniamino Gigli und Giacomo Lauri-Volpi – wollten ihre Met-Engagements nicht aufs Spiel setzen. So fiel die Partie in der von Arturo Toscanini geleiteten Uraufführung an den Spanier Miguel Fleta. Ein Rätsel, dass Fleta, der nach der Premiere mit viel Beifall bedacht worden war, keine Aufnahme der Arie machen konnte.

In der ersten Aufführung ausserhalb von Italien – in Buenos Aires, 25. Juni 1926 – fand Calaf einen brillanten Sänger in Giacomo Lauri-Volpi, der seit dem 16. November 1926 für fast zwei Jahre auch die meisten Aufführungen an der Met bestritt, durchweg neben Maria Jeritza. Die glänzenden Kritiken werden durch eine 1942 entstandene Platte nicht mehr bestätigt. Auch Giovanni Martinelli war über seinen Zenit hinaus, als er den Part in der Londoner Krönungssaison 1937 neben Eva Turner (weithin als überragende Turandot angesehen) mit stählern gepanzertem Tenor sang.

Die sprichwörtliche Werktreue, die Toscanini von seinen Sängern einforderte, mag erklären, dass zwei Tenöre aus dem Scala-Ensemble das H als Durchgangsnote gesungen haben: Aureliano Pertile (1927) wie Francesco Merli noch in der ersten Gesamtaufnahme der Oper (1937). Auch Antonio Cortis, eine Zeitlang als spanischer Caruso gefeiert, begnügt sich in seiner ebenso brillanten wie zartglühenden Aufnahme (1929) mit einem kurzen H. Aber mit welcher Glut leuchten die fünf hohen A’s in «Dilegua, o notte, tramontate stelle!» (Weiche, o Nacht, geht unter, Sterne!). Für viele Kenner ist er unter allen Sängern des Calaf der beste. Unter deutschen, englischen und französischen Tenören habe ich keinen gefunden, dessen H die Belohnung des Turandot-Kusses verdient hätte. Richard Tauber setzt sich zwar mit goldströmendem Ton in Szene, aber dass er das H schnellstmöglich hinter sich bringt, geschieht aus stimmlicher Vorsicht. Fritz Wunderlich war noch zu jung, als er die Arie in seiner Ich-mussGeld-verdienen-Jugend aufnahm. Seit Ende 1956 war Franco Corelli auf die Partie abonniert. In einem Editorial des Magazins «Opera News» wurde er als «the Calaf of Calafs» ausgerufen. Er war der einzige, der der TurandotKälte von Birgit Nilsson in der Rätselszene zu widerstehen vermochte. In zwei Studio-Aufnahmen und in zehn (!) Mitschnitten steht er als tönende Skulptur auf der Klangbühne; und in allen Aufnahmen klingt sein weiss-rot-glühendes H wie ein C. Er ist der «big easy», und seine Botschaft lautet: «I sing! I sing!! I sing!!!»

Wer diesen unverhohlenen Macho-Sound als zu aggressiv oder narzisstisch empfindet, kann sich von Jussi Björlings Noblesse in der Aufnahme unter Erich Leinsdorf erlösen lassen, der den innigen Seelenton der Arie – etwa bei der zarten Abtönung von «Ma il mio misterio» – ebenso trifft wie den Überschwang von «tramontate stelle» (der Favorit des Verfassers dieser Zeilen). Welchen Kampf die schönsten lyrischen Stimmen in dieser Sequenz wie in der Zielphrase auszufechten haben, zeigen die Aufnahmen von zwei der schönsten lyrischen Tenorstimmen: Giuseppe di Stefano und José Carreras. Nach Antonio Cortis ist Plácido Domingo der zweite Spanier, der die auratischen Momente dieser Arie zu beschwören weiss. Pavarotti spannt als Calaf nicht, wie sein stimmlich grösserer Bruder Franco Corelli, die langen Bögen auf, die Seilen aus Stahl gleichen. Er stattet die Figur aus mit dem sinnlichen Charme eines Verführers, und er singt mit der unwiderstehlich-jubilierenden Brillanz, die ihn damals zum Prince Charming werden liess. Auf der Bühne hat er sich der Partie erst 1977 an der Oper von San Francisco zu stellen gewagt. Gleich danach bat er John Tooley, den Manager der Covent Garden Opera, ihm den Part in London zu ersparen. In seiner Nachricht an Tooley hiess es: «Ich habe ihn einmal gesungen, es ist ein Killer für den Tenor.»

Jürgen Kesting ist ein renommierter Journalist und Fachbuchautor. Nur wenige kennen sich so gut wie er aus mit Stimmen und den grossen Sängerinnen und Sängern der Operngeschichte. Für diesen Text hat er sich noch einmal an die fünfzig verschiedene Aufnahmen von «Nessun Dorma» angehört.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Februar 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Turandot

Synopsis

Turandot

Erster Akt

Ein Mandarin verkündet das Gesetz: Prinzessin Turandot nimmt nur den Mann zum Gatten, der ihre drei Rätsel löst. Wer sich den Rätseln stellt und sie nicht lösen kann, wird enthauptet. Zuletzt hatte sich der junge Prinz von Persien vergeblich an ihnen versucht. Das Volk ruft nach dem Henker Pu-Tin-Pao und fordert dessen Hinrichtung. Im Tumult der Menge trifft Calaf, der Sohn des gestürzten Tartarenkönigs Timur, seinen totgeglaubten Vater wieder. Der greise Timur wird begleitet von der Dienerin Liù. Die drei befinden sich unerkannt in Turandots Reich. Calaf fragt Liù, warum sie sich um seinen Vater kümmere. Sie antwortet: Weil Calaf ihr einst im Tartarenpalast zugelächelt habe. Das Volk schärft die Messer und besingt den Mond, dessen Erscheinen das Zeichen für die Hinrichtung ist. Nachdem der Mond aufgegangen ist, wird der persische Prinz hereingeführt. Das Volk bittet jetzt um Gnade für ihn. Aber Turandot erscheint und gibt ungerührt das Zeichen zur Vollstreckung des Urteils. Calaf ist geblendet von Turandots Anblick, er will sie erobern. Timur und Liù bitten ihn inständig, nicht in sein Verderben zu laufen. Auch die drei Minister Ping, Pong und Pang, die der blutigen Rituale überdrüssig sind, versuchen Calaf mit Drohungen und Spott abzuschrecken. Calaf aber ist überzeugt von seinem Sieg und schlägt den Gong, der das Prüfungsritual erneut in Gang setzt.

Zweiter Akt

Erstes Bild

Ping, Pong und Pang haben genug von der Herrschaft Turandots und ihren Hinrichtungen. Sie beklagen den Niedergang Chinas und sehnen sich auf ihre Landgüter, weit weg von Turandots Grausamkeit. Sie stellen sich vor, ein Prinz würde das Land erlösen und Turandot zu einer liebenden Frau machen. Sie werden aus ihren Träumen gerissen, als die Trompeten das Rätselritual für Calaf ankündigen.

Zweites Bild

Die Regierung und das Volk versammeln sich, der alte Kaiser Altoum erscheint. Er sehnt das Ende des Blutbads herbei, das seine Tochter unter den Bewerbern anrichtet. Aber auch er kann Calaf nicht von seinem Entschluss zurückhalten, sich um seine Tochter zu bewerben. Turandot erklärt, warum sie nicht bereit ist, sich einem Mann zu unterwerfen. Ihre Urahnin Lou-Ling war vor hunderten von Jahren von Tartaren verschleppt und missbraucht worden. Der Schrei der Ahnin habe Zuflucht in ihrer Seele gesucht, erklärt sie. Sie räche Lou-Lings Tod. Turandot stellt Calaf die drei Rätselfragen. Der Tartarenprinz kann sie alle richtig beantworten. Die richtigen Antworten lauten Hoffnung, Blut und Turandot. Das Volk jubelt. Turandot fleht ihren Vater Altoum an, sie nicht dem Fremden auszuliefern. Calaf stellt daraufhin ein Gegenrätsel: Kann Turandot ihm bei Tagesanbruch seinen Namen nennen, ist er bereit auf sie zu verzichten und zu sterben.

Dritter Akt

Erstes Bild

Turandots Herolde verkünden: Keiner dürfe in dieser Nacht schlafen. Bei Todesstrafe müsse der Name des Fremden vor Tagesanbruch enthüllt werden. Calaf ist sich seines Sieges sicher. Ping, Pong und Pang versuchen Calaf zur Flucht zu überreden, drohen und machen Versprechungen, ohne Erfolg. Turandots Häscher schleppen Timur und Liù herbei. Aus ihnen will man Calafs Namen mit Gewalt herauspressen. Liù erklärt, sie alleine kenne den Namen des unbekannten Prinzen, werde ihn aber unter keinen Umständen verraten. Man foltert sie, aber sie gibt den Namen nicht preis. Turandot fragt sie, was ihr solche Kraft verleihe. Liù antwortet: die Liebe. Die sei ihr jedes Opfer wert. Liù ersticht sich. Das Volk beklagt Liùs Tod.

Biografien

Marc Albrecht, Musikalische Leitung

Marc Albrecht

Marc Albrecht ist international als Dirigent des spätromantischen Repertoires von Wagner über Strauss bis zu Zemlinsky, Schreker und Korngold gefragt und pflegt darüber hinaus die ganze Bandbreite von Mozart bis zur zeitgenössischen Musik. Bisherige Stationen beinhalten das Staatstheater Darmstadt, das Orchestre Philharmonique de Strasbourg sowie das Nederlands Philharmonisch Orkest und das Nederlands Kamerorkest. Während seiner Amtszeit als Chefdirigent wurde die Dutch National Opera 2016 zum «Opernhaus des Jahres» ernannt. Seit 2020 arbeitet Marc Albrecht freischaffend mit verschiedenen Klangkörpern und Opernhäusern auf allen Kontinenten. Er dirigierte u.a. Opern von Berlioz, Messiaen, Strawinsky, Mussorgsky, Martinů, Zemlinsky, Berg, Henze und Wagner, u. a. an der Deutschen Oper Berlin, in Brüssel, Paris und Barcelona, am Royal Opera House Covent Garden, bei den Salzburger Festspielen und von 2003 bis 2006 bei den Bayreuther Festspielen. Seine künstlerische Arbeit wurde mehrfach gewürdigt: 2021 erhielt er für die Einspielung von Zemlinskys Die Seejungfrau mit dem Netherlands Philharmonic Orchestra einen Opus Klassik als «Dirigent des Jahres», 2020 wurde er zum «Ritter des Ordens des Niederländischen Löwen» ernannt und mit dem «Prix d'Amis» der Dutch National Opera ausgezeichnet. Einen weiteren Opus Klassik erhielt er in der Kategorie «Beste Operneinspielung 20./21.Jhd.» für die DVD von Korngolds Das Wunder der Heliane an der Deutschen Oper Berlin. Gastdirigate führen Marc Albrecht in der Saison 2023/24 an die Opernhäuser in Berlin, Köln, Rom und Dresden; er gastiert ausserdem u.a. bei der Philharmonia Zürich, der Oslo Philharmonic, dem Konzerthausorchester Berlin, dem Orquesta de Valencia und beim Taiwan Philharmonic.

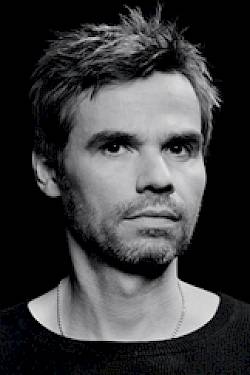

Sebastian Baumgarten, Inszenierung

Sebastian Baumgarten

Sebastian Baumgarten, geboren in Ost-Berlin, studierte Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik «Hanns Eisler» in Berlin. 1999-2002 war er Oberspielleiter am Staatstheater Kassel, 2003-2005 Chefregisseur des Meininger Theaters. Als Regisseur sowohl im Schauspiel als auch im Musiktheater wurde er mehrfach ausgezeichnet: 2002 erhielt er für seine Inszenierung von Tosca am Staatstheater Kassel den Götz-Friedrich-Preis; für seine Produktion von Händels Orest an der Komischen Oper Berlin wurde er 2006 von den Kritikern der Zeitschrift «Opernwelt» zum Regisseur des Jahres gewählt. 2011 eröffnete er mit Tannhäuser die 100. Bayreuther Festspiele und 2013 war seine Zürcher Inszenierung von Brechts Die heilige Johanna der Schlachthöfe zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Zu seinen Inszenierungen der letzten Jahre gehören u.a. Mozarts Requiem, Im weissen Rössl und Carmen an der Komischen Oper Berlin, Amerika am Maxim Gorki Theater, La Fabbrica (nach Luigi Nono und György Ligeti) am HAU Berlin, Die Affäre Rue de Lourcine, Schuld und Sühne sowie Herr Puntila und sein Knecht Matti am Schauspielhaus Zürich, Der fliegende Holländer am Theater Bremen, La forza del destino und Al gran sole carico d’amore am Theater Basel, Gas-Trilogie am Staatsschauspiel Dresden, Der Würgeengel am Volkstheater Wien, Peer Gynt am Residenztheater München sowie Don Giovanni, Wolfgang Rihms Hamletmaschine, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Belshazzar, Turandot und Amerika am Opernhaus Zürich. Seit 2013 leitet Sebastian Baumgarten den Studiengang Regie an der Theaterakademie «August Everding» in München.

Thilo Reuther, Bühnenbild

Thilo Reuther

Thilo Reuther, geboren 1964, studierte Bühnenbild an der Hochschule der Künste Berlin bei Achim Freyer und schloss dort als Meisterschüler ab. Seit 1994 arbeitet er als Bühnen- und Kostümbildner sowie als Licht- und Videodesigner für Oper, Schauspiel und Tanz. Er arbeitet unter anderem mit den Regisseur:innen Sebastian Baumgarten, Karin Henkel, Hasko Weber, Hermann Schmidt-Rahmer, Michael Talke und der Choreografin Sasha Waltz zusammen. Lehraufträge für Bühnenbild und Lichtdesign hatte er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, der Kunsthochschule Weissensee und der Akademie für Darstellende Kunst Baden Württemberg inne. 2008 und 2013 war er für den Deutschen Theaterpreis «Der Faust» für die Bühnenbilder Meister und Margarita und Macht der Finsternis nominiert. Mit der Produktion Die heilige Johanna der Schlachthöfe in der Regie von Sebastian Baumgarten wurde er 2013 zum 50. Theatertreffen in Berlin eingeladen. 2014 war er mit dem Lichtdesign für Le sacre du printemps (Choreografie Sasha Waltz) für den russischen Theaterpreis «Goldene Maske» nominiert. Jüngst entstanden die Bühnenbilder für Auslöschung. Ein Zerfall am Deutschen Theater Berlin, Gas-Trilogie am Staatsschauspiel Dresden, Jelineks Lärm. Blindes Sehen, Blinde Sehen! am Schauspiel Essen, Die Nibelungen, Ein Volksfeind und Hänsel und Gretel am Nationaltheater Weimar, I Capuleti e i Montecchi an der Staatsoper Hannover und Das Schloss am Münchner Residenztheater.

Christina Schmitt, Kostüme

Christina Schmitt

Christina Schmitt studierte Bühnenbild an der Universität der Künste Berlin bei Professor Hartmut Meyer. Als freischaffende Bühnen- und Kostümbildnerin legt sie Wert darauf, das Arbeitsspektrum breit zu fächern zwischen Stadt- und Staatstheatern und Opernhäusern sowie der freien Szene, alternativen Projekten im Musiktheaterbereich und der Ausstattung von Filmprojekten. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit verbindet sie mit den Regisseur:innen Sebastian Baumgarten, Franziska Kronfoth, Julia Lwowski, Lilja Rupprecht, Simon Solberg und Georg Schütky. Engagements führten sie unter anderem an das Theater Basel, Volkstheater Wien, Düsseldorfer Schauspielhaus, Schauspiel Hannover, Schauspiel Stuttgart, Staatsschauspiel Dresden und das Schauspielhaus Zürich. Zuletzt entwarf sie das Bühnenbild für SONNE/ LUFT (Regie: Lilja Rupprecht) am Schauspiel Frankfurt. Aktuelle Arbeiten sind ausserdem das Bühnenbild für Caligula (Regie: Lilja Rupprecht) am Deutschen Theater Berlin, Kostüme für Amerika am Maxim Gorki Theater und Turandot am Opernhaus Zürich (beide Regie: Sebastian Baumgarten). Seit 2013 stattet Christina Schmitt regelmässig Arbeiten des Berliner Musiktheaterkollektivs HAUEN•UND•STECHEN aus, dessen Aufführungen stets Performance-Charakter haben, wenn Opernstoffe eigenwillig neu befragt werden. Zu den jüngsten gemeinsamen Arbeiten gehören Die Verurteilung des Lukullus an der Staatsoper Stuttgart, 2022 für den Deutschen Theaterpreis DER FAUST nominiert, und Kitesh im Rahmen von NOperas! – einer Initiative des Fonds Experimentelles Musiktheater (feXm) am Opernhaus Halle und Theater Bremen.

Elfried Roller, Lichtgestaltung

Elfried Roller

Elfried Roller stammt aus Stuttgart. Schon während des Studiums der Elektrotechnik arbeitete er nebenher in einem Privattheater in Karlsruhe. Es folgte die Meisterausbildung am Opernhaus Stuttgart. Von dort wechselte er ans Staatstheater Kassel und kreierte Lichtdesigns u.a. für Armin Petras, Volker Schmalör, Schirin Khodadadian und Hans Henning Paar. Seit 2008 ist Elfried Roller am Opernhaus Zürich beschäftigt. Hier entstand u.a. das Licht für La finta giardiniera in der Regie von Tatjana Gürbaca, Donizettis Roberto Devereux von David Alden sowie für Sebastian Baumgartens Produktionen Hamletmaschine, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Belshazzar, Turandot und Amerika. Jüngst führte ihn mit Donizettis Anna Bolena von David Alden ein Gastengagement an die Deutsche Oper Berlin.

Philipp Haupt, Video

Philipp Haupt

Philipp Haupt, geboren in Wien, studierte Konzeptuelle Kunst an der Akademie der Bildenden Künste und Visuelle Medien an der Universität für Angewandte Kunst und gehörte zur Selbstinstitution Manoa Free University (2003 bis 2008). Am Theater arbeitet er als Videokünstler und in den Produktionen mit Stefan Bachmann als Sounddesigner. Prägende Arbeitsbeziehungen entstehen mit Friederike Heller, Andrea Breth, Anna Badora und Niklaus Helbling. Parallel zum Staats- und Stadttheaterbetrieb (Burgtheater Wien, Volkstheater Wien, Residenztheater München, Theater Basel, Berliner Ensemble, La Monnaie Brüssel, Staatsoper Berlin, styriarte Graz) ist er auch in der freien Szene (Kampnagel Hamburg, HAU ‒ Hebbel am Ufer Berlin, Werk X Wien) tätig. Er realisiert Produktionen mit Angela Richter und ist in Performances, Vorträgen und Workshops selbst immer wieder auf der Bühne. Von 2016 bis 2019 unterrichtete er Digitale Medien in Theorie und Praxis in der Abteilung Ortsbezogene Kunst an der Universität für angewandte Kunst Wien. Bei den Salzburger Festspielen war er dreimal im Rahmen des Young Directors Project (Mass der Dinge, Die Unvernünftigen sterben aus, Tod in Theben) engagiert sowie bei zwei Opernproduktionen (Eugen Onegin, Das Labyrinth). Die vergangenen Jahre waren geprägt von Arbeiten mit Christine Eder, Mateja Koležnik und Eva Löbau. Gemeinsam mit Sebastian Baumgarten entstanden der Film Bruder Eichmann am Residenztheater in München sowie die Theaterinszenierungen Eine Strasse in Moskau und Gas-Trilogie am Staatsschauspiel Dresden, am Düsseldorfer Schauspielhaus ausserdem Mutter Courage und ihre Kinder.

Janko Kastelic, Choreinstudierung

Janko Kastelic

Janko Kastelic ist ein kanadisch-slowenischer Dirigent, Chorleiter, Pianist und Organist. Er begann seine musikalische Ausbildung in Kanada am Royal/Western Conservatory of Music und der St. Michael’s Choir School. Er hat einen Abschluss in Dirigieren, Komposition und Musiktheorie von der Universität Toronto und setzte sein Studium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Wien fort. Seit 2017 ist er Chordirektor am Opernhaus Zürich. Er war einer der Kapellmeister der Wiener Hofmusikkapelle, Studienleiter des JET-Programms für junge Sänger am Theater an der Wien und Assistent bei den Bayreuther Festspielen sowie Gastchordirektor an der Hamburgischen Staatsoper. Zu den Positionen, die er im Lauf seiner Karriere bekleidet hat, gehört auch die Stelle des Generalmusikdirektors und Operndirektors am Slowenischen Nationaltheater Maribor, des Zweiten Chordirektors an der Wiener Staatsoper sowie des Korrepetitors an der Opéra National de Paris. Er war Assistenzprofessor an der Universität Ljubljana und Mentor an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Seine künstlerischen Leistungen sind dokumentiert auf mehreren Live-Aufnahmen, darunter Tschaikowskis Pique Dame und Schönbergs Moses und Aron. Er arrangierte und dirigierte auch Werke für die Feierlichkeiten zum Mozartjahr 2006. Zu seinen Arbeiten beim Klangbogen-Festival in Wien gehört die europäische Erstaufführung von Blochs Macbeth. Janko Kastelic ist auch ein engagierter Pädagoge, der sich der Förderung der nächsten Generation von Musikerinnen und Musikern verschrieben hat.

Sebastian Zuber, Choreografie

Sebastian Zuber

Sebastian Zuber, geboren 1986, wuchs in Basel auf. Nach einem abgeschlossenen Bachelorstudium in Jura studierte er Zeitgenössischen Tanz an der Salzburg Experimental Academy of Dance. Er war Mitglied im Ensemble der international erfolgreichen Tanzproduktion More than naked der Choreografin Doris Uhlich und erhielt Engagements am Opernhaus Zürich, unter anderem bei Christoph Marthaler in Il viaggio a Reims, Sebastian Baumgarten in Hamletmaschine und Belshazzar sowie bei Herbert Fritsch in Der Freischütz. Er ist Gründungsmitglied des Yugsamas Movement Kollektives, mit welchem er Let the body speak und Collage me herausbrachte. Seit 2016 ist er Tänzer der Johannes Wieland Company und performte in Mariannengraben, Rite of spring, You will never be my number one fan, Stück ohne Titel und in der Wiederaufnahme You will be removed. Als Ensemblemitglied entstanden Zusammenarbeiten mit den Gastchoreografen Tom Weinberger in Segments on notes und Helder Seabra in Röntgen. Als Choreograf und Produzent brachte er die Uraufführungen Professional failure, Lowball, Accalia und Industrial Seagrass auf die Bühne. 2019 choreografierte er am Staatstheater Mainz für das Theaterstück Aggro Alan von Alexander Nerlich. Unter der Serie Quercimovers lancierte er eine exklusive Workshopreihe auf Korsika. Seit 2021 kuratiert und produziert er Gastspiele wie Darwintodarwin von Johannes Wieland, WILT and shine von Florian Zumkehr und 42 der Panorama Dance Company in der neuen Kulturstätte Walzhalle/Münchenstein. Zuletzt choreografierte er am Opernhaus Zürich Turandot (Regie: Sebastian Baumgarten).

Claus Spahn, Dramaturgie

Claus Spahn

Claus Spahn ist seit 2012 Chefdramaturg am Opernhaus Zürich. In dieser Funktion ist er massgeblich an der Spielplangestaltung des Hauses beteiligt. Er ist als Produktionsdramaturg tätig und verantwortet die zentralen Publikationen des Opernhauses wie Programmbücher, das monatliche Magazin MAG, Podcasts und Werkeinführungen. Sein Interesse gilt vor allem der modernen und zeitgenössischen Musik, dem Opernrepertoire des Barock und der Entwicklung neuer musiktheatralischer Konzepte. Er hat am Opernhaus Zürich Musiktheaterprojekte von Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, George Benjamin, Roman Haubenstock-Ramati und Uraufführungen von Heinz Holliger, Christian Jost und Stefan Wirth betreut Als Produktionsdramaturg hat er für die Regisseure Sebastian Baumgarten, Herbert Fritsch, Jan Philipp Gloger, Tatjana Gürbaca, Andreas Homoki, Barrie Kosky, Nadja Loschky, David Marton und Evgeni Titov gearbeitet. Eine enge künstlerische Partnerschaft verbindet ihn ausserdem mit dem Choreografen und ehemaligen Direktor des Balletts Zürich, Christian Spuck. Für Christian Spuck war er in Zürich stückentwickelnd an den Produktionen Anna Karenina, Nussknacker und Mausekönig und Monteverdi beteiligt und hat Libretti für die Ballette Orlando nach Virginia Woolf (Uraufführung 2021 am Moskauer Bolshoi-Ballett) und Bovary nach Gustave Flaubert (Uraufführung 2023 am Berliner Staatsballett) geschrieben. Ausserdem ist er Librettist der Kammeroper Der Traum von Dir des Schweizer Komponisten Xavier Dayer, die 2017 am Opernhaus Zürich uraufgeführt wurde.