Turandot

Giacomo Puccini (1858-1924)

Lyrisches Drama in drei Akten und fünf Bildern

Libretto von Giuseppe Adami und Renato Simoni nach Carlo Gozzi Fragment-Fassung

Dauer ca. 2 Std. 10 Min. inkl. Pause nach dem 1. Akt nach ca. 35 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Gut zu wissen

Interview

Sebastian, du hast eine Schwäche für die Opern von Giacomo Puccini. Was begeistert dich an ihnen?

Puccinis Wirkungsästhetik verfängt bei mir. Ich mag die Energie, die seinen Werken innewohnt, die Überhitzung. Dagegen kann ich mich intellektuell wehren, aber es nützt nichts.

Was löst bei dir intellektuelle Abwehrreaktionen aus? Dass Puccini gerne unter Kitschverdacht gestellt wird?

Nicht nur unter Kitschverdacht. Er pflegte ja für seine Zeit einen eher rückwärts gewandten Kompositionsstil. Er ist eine Künstlerfigur, die mit patriarchaler Autorität auftritt. Man spürt bei ihm eine Nähe zum italienischen Futurismus, zu Mussolini und der Entstehungsphase des Faschismus. Solche Indizien leuchten bei mir wie Warnschilder auf. Aber ich muss zugeben, dass mich eine Oper wie Turandot trotzdem einfach kriegt – und das ist immer ein guter Widerspruch, diese Werke auch zu inszenieren. Es gibt Künstler, die mir intellektuell viel näher stehen, bei denen aber weniger Reibungshitze zwischen mir und dem Material entsteht.

Was ist so packend an Puccinis Musik?

Er ist immer auf den Punkt, und er ist schneller, als man es bei einem Opernkomponisten seines Schlages erwartet. Die Feier der Geschwindigkeit, die ich in Turandot wahrnehme, korreliert mit dem Tempowahn der Futuristen. Die Geschwindigkeit fällt zusammen mit plötzlichen Abstürzen und einer starken Fragmentierung. Die Stimmungsumbrüche und die vielen Doppelstriche in Turandot sind wie kubistische Verschiebungen. Gleichzeitig hat Puccinis Musik diese grosse Eingängigkeit. Eine Arie wie Nessun dorma – das muss man ja wirklich mal sagen – ist mit einer unfassbaren Könnerschaft gemacht und zwar nicht als Ergebnis eines kompliziert reflexiven Kompositionsvorgangs, sondern intuitiv. Weil du den Kitschverdacht angesprochen hast: Ich finde, der greift in der Musik nicht. Wenn überhaupt, dann eher in der Anlage der Stoffe und auf dramaturgischer Ebene. Da ist vieles problematisch, Puccinis Frauenbild etwa, stereotype Milieuentwürfe oder fragwürdige Figurenkonstellationen. Aber ich muss ehrlicherweise gestehen: Genau das interessiert mich als Regisseur verbunden mit der Frage, wie man heute damit umgehen kann.

Du sagst, Puccini schreibe intuitiv. Ist bei ihm nicht alles unglaublich strategisch und kalkuliert hergestellt, die dramatischen Höhepunkte, die Momente des Sentiments, die Kontraste, das Timing?

Ich empfinde es als intuitiv, aber klar, gibt es da eine Ambivalenz. Bei Puccini ist es beides zugleich. Man spürt das zum Beispiel bei den Arienhits und der Tatsache, dass sie an Stellen kommen, an denen sie gar nicht kommen müssten. Tosca beispielsweise sitzt bei Scarpia. Man weiss gar nicht, warum die Handlung plötzlich stoppt, und dann kommt Vissi d’arte. Das macht für den Fortlauf der Geschichte eigentlich keinen Sinn, ist aber dramaturgisch trotzdem sehr bewusst gesetzt. Das ist kalkuliert als Einbruch. Eine Kalkulation, die du nicht lernen kannst.

Puccini hat fast ausschliesslich für das Theater geschrieben. In einem Brief sagt er, er könne nur komponieren, «wenn sich meine Henker-Marionetten auf der Bühne tummeln». Alles, was er schreibt, ist an der Theaterpraxis ausgerichtet und geradezu filmisch in der Musik ausgearbeitet. Macht das die Arbeit für dich als Regisseur leichter oder schwerer, wenn sozusagen jede Zigarette, die in der Handlung angezündet wird, in Töne gefasst ist?

Das kann man nicht eindeutig beantworten, das kann so oder so sein. Zu Puccinis Sinn für Theaterpraxis gehörte ja auch, dass er seine neuen Opern bis zur Uraufführung begleitete und das Komponierte an die konkreten theatralischen Gegebenheiten anpasste. Dieser Abgleich mit der Praxis konnte bei Turandot wegen seines Todes nicht mehr stattfinden, und ich finde, das merkt man dem Stück an. Puccini will in der Musik manchmal mehr als die Szene herstellen kann. Es wäre interessant gewesen, ob er die Gestalt der Oper während der Proben noch einmal revidiert hätte. Man sagt bei bestimmten Opern übrigens immer, dass sie filmisch gedacht seien, aber ich sehe es andersherum: Die Oper ist wie die Vorerfindung des Films. Filmmusik ist so bedeutsam für die bewegten Bilder wie die Musik in der Oper. Ich bin ein grosser Fan von Musik aus Fernsehserien der siebziger Jahre wie Die Strassen von San Francisco. Es ist unglaublich, was da passiert, Jazz, Bigband Sound mit gestopften Posaunen usw., und man spürt, dass das alles bei der Wirkungsästhetik von Opernkomponisten wie Puccini, Wagner oder Verdi abgehört ist.

Turandot ist in der zweiten Dekade des 20. Jahrhunderts entstanden. Was ist charakteristisch für diese Zeit, und wie schlägt sie sich in der Oper nieder?

Diese Zwanziger Jahre waren geprägt von politischen und sozialen Unruhen. Die Katastrophe des Ersten Weltkriegs steckte den Menschen noch in den Knochen, und die hochaggressive, aufgeheizte Stimmung spiegelt sich auch in Puccinis Oper, etwa in den Chorauftritten im ersten Akt. Oder bei Calaf: Er will um jeden Preis die drei Turandot-Rätsel lösen und gegen diese Frau gewinnen. Alle versuchen ihn davon abzuhalten, sein Vater Timur und Liù, die Minister Ping, Pang, Pong, und auch das Volk. Alle führen ihm vor Augen, wie grausam das für ihn enden wird, aber er muss es durchziehen. Er muss diesen Gong schlagen, durch den das blutige Rätselritual erneut in Gang gesetzt wird. Er wird da als frenetische Heldenfigur erkennbar, die gegen allen Rat und gegen alle Vernunft handelt. Dieser Irrationalismus, diese Bereitschaft zur Übersteigerung erzählt viel über die Stimmungslage der Umbruchszeit, in der Turandot entstanden ist. Die heraufdämmernde Industrie-Moderne, der Imperialismus, der Kolonalismus, die heftigen Verteilungskämpfe – das alles ist Hintergrund für diesen Stoff. Die Parallelen zu den italienischen Futuristen habe ich ja bereits erwähnt. Auch Puccini liebte die schnellen Motoren, und ein Kennzeichen der Turandot-Partitur sind die rasant hochfahrenden Erregungskurven. Ich nehme diese Beschleunigung in der Musik als ein Kippen ins Surreale wahr. Sie erinnert mich an schnell drehende Räder, bei denen es ab einem bestimmten Umschlagpunkt so aussieht, als würden sich die Speichen langsam rückwärts drehen.

Der Gesamteindruck der Handlung ist ein statischer: Nichts scheint mehr zu gehen in dem Reich, an deren Spitze Turandot steht. Alle sehnen sich nach Veränderung und Erlösung, aber es herrscht Erstarrung.

Genau. Turandot hat den Stecker gezogen. Der Grund ist aus heutiger Sicht ein feministisches Anliegen: Ihre Urahnin Lou-Ling ist vor tausend Jahren von einem Tartarenkönig missbraucht worden. Lou-Lings Schrei habe «Zuflucht in ihrer Seele genommen», erklärt Turandot in ihrer grossen Arie In questa reggia. Den Missbrauch rächt sie nun durch Totalverweigerung. Ihr Motiv ist feministisch, aber ihre Aggressivität und das Stoppen aller Vorgänge sind männliche Strategien. Keiner ist für sie, weder das Volk, noch die Minister, noch ihr Vater, der alte Kaiser Altoum. Alle wollen ein Ende des Stillstands. Turandot ist eine Widerstandsfigur, die am Ende mundtot gemacht wird. Dass Calaf sie bezwingt, ist sozusagen die Rache des Imperiums an ihrer Verweigerung. Die Beziehung zwischen Calaf und Turandot ist dadurch zusätzlich aufgeladen, dass Calaf ebenfalls aus dem Geschlecht der Tartaren stammt, das der Urahnin die traumatische Gewalt angetan hat. Wie man sieht: Die Handlung, die hier abläuft, ist nicht die Geschichte einer grundsätzlich unnahbaren Prinzessin, deren kaltes Herz durch die Kraft einer italienischen Tenorliebe erweicht wird.

Puccini hat mit Turandot zu einem Märchenstoff gegriffen, in dem die Charaktere eher schemenhaft gezeichnet sind. Ist das für dich als Regisseur ein Problem?

Überhaupt nicht. Märchen und die grundsätzlichen Themen, die sie behandeln, sind viel geräumiger als eine konkrete Geschichte. Eine Märchenoberfläche, wie sie Turandot bietet, ist in vielerlei Hinsicht interpretationsfähig. Man streicht bei Puccini immer so heraus, dass er in seiner letzten Oper überraschend einen Märchenstoff gewählt hat, in dem die Figuren überhöht und modellhaft sind. Ich frage mich, ob das in seinen früheren Opern wirklich so viel anders war. Nehmen wir Tosca: Sie ist die Gute, Scarpia der Böse, und Cavaradossi ein Kämpfer für politische Freiheit. In dieser Grundkonstellation wird letztlich auch in dieser Oper alles durchgespielt. Vielleicht fand Puccini den Realismus, mit dem man ihn immer in Verbindung brachte, gar nicht so interessant, als er sich an Turandot machte. In der Malerei ist der Realismus zu dieser Zeit auch verschwunden. Die Moderne war nicht mehr die Zeit für die feinfühlig stringente Ausarbeitung von Figuren und konsistente Plots. Scharf geschnittene Aspekte, die verkantet nebeneinanderstehen, waren viel interessanter. Puccini war ja über die künstlerischen Entwicklungen seiner Epoche informiert. Er versuchte zwar, sich an das Alte zu halten, aber folgenlos zog das Neue eben doch nicht an ihm vorbei.

Was folgt daraus für dich als Regisseur?

Es gibt grosse Chöre in Turandot, kurze Arien, die «Komödien»-Szenen von Ping, Pang, Pong. Man muss versuchen, die Kontraste scharf zu ziehen und gleichzeitig gegen die Gefahr eines unverbundenen Nacheinanders anzuarbeiten. Man muss Subtexte stark machen und Reaktionen motivieren. Warum beispielsweise beginnt Turandot, ihre grosse In questa reggia-Arie ziemlich unvermittelt zu singen? Weil der Chor die Melodie mitsummt, mit der die Knaben zuvor die Prinzessin angefleht hatten, die seufzenden Stimmen nicht länger zu überhören und von ihrer Höhe herabzusteigen. Das bringt Turandot unter Druck, sie will sich rechtfertigen. Ausserdem geht es natürlich grundsätzlich darum: Wie kriege ich den hohen Puls dieser Gesellschaft in Tempo auf der Bühne umgesetzt? Wie kriege ich Bewegung in den Chor? Da kann ich zum Glück auf die volle Unterstützung durch den Chor des Zürcher Opernhauses bauen.

Welche Rolle spielt für dich, dass Puccini seine Oper in China verortet hat?

Es ist ein erfundenes China mit einer Musik, die so chinesisch klingt, wie sich ein italienischer Komponist eben chinesische Musik vorstellt.

Ich habe gelesen, dass er einige Melodien einer chinesischen Spieluhr entnommen hat, die ein Freund in Bagni di Lucca besass und – Achtung! – in der Schweiz hergestellt wurde.

Soviel zur Authentizität des Chinesischen. Es ist selbstverständlich ein Fantasie-China, mit dem wir es hier zu tun haben. Tiefgreifende gesellschaftliche Themen in der kulturellen Ferne zu verorten, um sie über den Umweg des Exotischen darstellbar zu machen, ist ja eine bewährte Strategie im Theater. Das schafft eine veränderte Perspektive. Bestimmt wollte Puccini mit der Stoffwahl auch ganz simpel die Sehnsucht nach dem Exotischen bedienen. Das geht aber heute nicht mehr. Die Diskussionen um kulturelle Aneignung und stereotype Darstellung fremder Kulturen, die wir gerade führen, lassen bei einer Oper wie Turandot alle Ampeln für eine folkloristisch chinesische Ausstattung auf Rot gehen. Die würde mich auch gar nicht interessieren. Geht man der Frage nach, wie sich Puccini sein China vorgestellt hat, kommt man sehr schnell weg von fernöstlichem Dekor und landet bei ganz anderen Themen, etwa dem Konflikt zwischen Matriarchat und Patriarchat. Eine junge Frau ist in der Lage, kraft ihrer Identifikation mit einer weiblichen Urahnin, den ganzen patriarchalen Apparat auszuhebeln – das ist doch ein interessantes und durchaus modernes Thema, bei dem es völlig zweitrangig ist, in welchen kulturellen Kontext man es ansiedelt.

Und wo ist es in der Zürcher Neuproduktion angesiedelt?

Dazu vorab nur so viel: Der Gedanke der Überschreibung ist für uns wichtig gewesen, so wie Puccini auch eine Turandot-China-Überschreibung vorgenommen hat. Der Stoff stammt ursprünglich aus den Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Carlo Gozzi hat ein Schauspiel daraus gemacht, das Friedrich Schiller zu einer eigenen Dramenversion umgearbeitet hat. Die wiederum war der Ausgangspunkt für Puccinis Librettisten. Man nimmt ein grosses Blatt Papier und beginnt, eine Welt darauf zu zeichnen. Hinter dem Papier liegt die politische Realität der Entstehungszeit, über die wir bereits gesprochen haben. Die drückt sich natürlich durch das Papier durch.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Im November 1923 wurden die Halsschmerzen chronisch. Giacomo Puccini war starker Raucher, deshalb mass er ihnen zunächst keine allzu grosse Bedeutung bei. Schon gar nicht deutete er sie als Anzeichen einer Krankheit zum Tode. Dafür war der Komponist viel zu sehr mit seinem nächsten Opernprojekt Turandot beschäftigt. Der Uraufführungstermin rückte näher, der Dirigent Arturo Toscanini studierte bereits die Partitur, aber das Stück war noch nicht zu Ende komponiert. Es fehlte noch das Finale, in dem die Geschichte von der grausamen chinesischen Prinzessin Turandot an ihr glückliches Ende kommen sollte. Alle Männer, die um die Hand der Prinzessin anhalten, werden geköpft, wenn sie die drei Rätsel nicht lösen, die Turandot ihnen stellt. Der Tartarenprinz Calaf jedoch weiss die richtigen Antworten, und so finden der Prinz und die Prinzessin im Finale des dritten Akts in Liebe zueinander. Mit genau dieser Wendung tat sich Puccini schwer. Er fand keine musikalisch plausible Lösung dafür, wie sich die unnahbare, kalte Prinzessin Turandot im letzten Moment der Oper in eine warmherzige Liebende verwandeln könnte. Er war überhaupt in einer Schreibkrise. Das Komponieren ging ihm nicht mehr so leicht von der Hand wie zu den Zeiten seiner Erfolgsopern. Er war nicht mehr zufrieden mit dem, was er bisher geschaffen hatte. Er suchte nach neuen musikalischen Ausdrucksmitteln, die andere Komponisten seiner Zeit wie Arnold Schönberg längst gefunden hatten. Der Schwung war weg. Auch das Alter begann der 65-Jährige zu spüren. Im Oktober 1924 erwiesen sich die Schmerzen im Hals als Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium.

Puccini, der an die Errungenschaften des technischen Fortschritts glaubte und sie in Form von PS-starken Autos und rasanten Motorbooten immer ausgekostet hatte, begab sich in die Hände eines Brüsseler Arztes, der sein Karzinom mit einer für die damalige Zeit hochmodernen Strahlentherapie zu kurieren versuchte. Die Turandot-Partitur ging ihm auch in diesen Wochen nicht aus dem Kopf. Er hatte die Skizzen zum Finale des dritten Akts bei sich und glaubte, nur noch wenige Wochen für die Fertigstellung zu benötigen. Aber an arbeiten war in Brüssel nicht mehr zu denken, zu stark litt er unter Schmerzen und den Folgen der Behandlung. Nadeln mit Radiumkapseln wurden ihm direkt in den Kehlkopf gestochen. Am 29. November 1924 versagte sein Herz. Turandot blieb unvollendet.

Damit findet auch die letzte Oper Giacomo Puccinis ihren Platz im weitläufigen

Fundus berühmter Kunstwerke, die Fragment geblieben sind. Die Kunstgeschichte ist voll von unabgeschlossenen Romanen, Bauwerken, Bildhauerarbeiten, Filmprojekten, Kompositionen – und die beschäftigen uns mehr als viele leichthändig zu Ende gebrachte (und schnell wieder vergessene) Werke. An den Abbruchkanten des Unvollendeten glauben wir etwas ablesen zu können über die Grösse eines Künstlers oder die Nichtbeherrschbarkeit eines Stoffes. Um sie ranken sich Vermutungen, Legendengeschichten, Theorien und Glaubenskriege. Sie öffnen das Werk in die Möglichkeitsform. Das Fehlende muss hinzugedacht werden, es wird den Argumenten und Spekulationen der Betrachtenden übereignet. Ist der Tod der Grund für den offenen Schluss, wird die Abbruchkante auch zur interessanten Schnittstelle, an dem Leben und Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers sich treffen, obwohl wir bei der Betrachtung von Kunst doch eigentlich auf der Differenz von Werk und Biografie bestehen. Unvollendete Kunst, so scheint es, hat einen Mehrwert gegenüber der vollendeten.

Der deutsche Schriftsteller Thomas von Steinaecker hat vor zwei Jahren ein dickes, faszinierendes Buch mit Beispielen unfertiger Kunstwerke veröffentlicht, von Michelangelo, der mehr Torsi hinterlassen hat als jeder andere Bildende Künstler, bis zu den Werken der romantischen Dichter, deren höchster Wunsch es war, im Zustand ewigen Werdens zu verharren und nie an den Punkt der Vollendung zu gelangen, vom Grossmeister des labyrinthisch offenen Romans Franz Kafka bis hin zum Filmregisseur Stanley Kubrick und seinem nie realisierten Film über Napoleon, für den er eine Schlacht mit 40’000 Komparsen drehen wollte.

Auch die berühmten Fragmente der Musikgeschichte kommen in dem Buch vor – Mozarts nach acht Takten im Lachrimosa verstummendes Requiem, Franz Schuberts Unvollendete oder der vermeintliche Fluch der neunten Sinfonie, der Beethoven, Bruckner wie Mahler scheitern liess, eine zehnte Sinfonie zu schreiben. Ein Phänomen, für das Arnold Schönberg eine der überschwänglichsten Begründungen für das Nicht-zu Ende-Bringen von Kunst gab: «Es scheint, die Neunte ist eine Grenze. Wer darüber hinaus will, muss fort. Es sieht aus, als ob uns in der Zehnten etwas gesagt werden könnte, was wir noch nicht wissen sollen, wofür wir noch nicht reif sind.»

Die Gründe für einen fehlenden Schluss waren – jenseits plötzlicher Tode – aber oft profaner. Steinaecker beschreibt die verschiedensten Varianten. Manchen Künstlerinnen und Künstlern fehlten schlicht die finanziellen Möglichkeiten, ihre Projekte zu realisieren, oder sie verloren das Interesse und wandten sich der nächsten Arbeit zu, die dann vielleicht auch wieder unfertig zur Seite gelegt wurde. Manche gerieten im Schaffensprozess in eine Endlosschleife immerwährender Umarbeitung wie Marcel Proust oder vermochten eine einmal eingerastete Schreibblockade nicht mehr zu lösen. Grössenwahn und völlig überzogene Ansprüche an ein Projekt gehören zu den Gründen, auch geistige Umnachtung wie bei Hölderlin, unüberwindbare Selbstzweifel oder Zufälle wie die Strassenbahn, die den Architekten Antoni Gaudí überrollte, als er erst vier der geplanten 18 Türme seiner Riesenkirche Sagrada Familia in Barcelona fertiggestellt hatte.

Es gibt aber auch ein Scheitern in der Sache, einen Stillstand, der im Gegenstand der Arbeit selbst begründet liegt wie etwa bei Arnold Schönberg und seiner Oper Moses und Aron. Sie thematisiert den Gegensatz zwischen der Unvorstellbarkeit Gottes, die Moses propagiert, und dem Bedürfnis, das Unvorstellbare durch Bilder anschaulich zu machen, dem Aron mit der Erschaffung des Goldenen Kalbs Ausdruck verleiht. Gedanke gegen Bild, Abstraktion gegen Konkretion, künstlerischer Fundamentalismus gegen die Notwendigkeit von Vermittlung – das war der innere Zwiespalt, mit dem sich Schönberg in seinem Wunsch konfrontiert sah, eine Oper zu schreiben und so die Reinheit seiner zwölftönigen Kompositionstechnik der unreinen, bildersüchtigen Welt der Oper überantworten zu müssen. An dem Widerspruch arbeitet sich die Handlung des Stücks ab, aber in ihn sah sich auch Schönberg als Künstler selbst verstrickt. Ihm war der Denker Moses zweifellos näher als der Verführer Aron. Seine Oper ist dementsprechend voll von dialektischen Volten zwischen Askese und süffigem Kolorit, mit dem Ergebnis, dass Schönberg sie nicht zu Ende komponiert hat. Es war schlechterdings nicht möglich, sie zu Ende zu bringen, weil die Prinzipien, für die Moses und Aron stehen, unversöhnlich sind. Das Werk blieb Fragment. Die Musik endet mit dem fertig gestellten zweiten Akt und den Moses-Worten: «O Wort, du Wort, das mir fehlt.» 19 Jahre lang hat Schönberg am dritten Akt bis zu seinem Tod vergeblich herumgeknobelt. Das Beispiel zeigt, dass ein Opernstoff selbst sich gegen seine Vollendung sperren kann.

Giacomo Puccini geriet mit Turandot in eine ähnliche inhaltliche Zwickmühle. Auch hier war das finale Scheitern bereits in der Anlage des Librettos vorprogrammiert. Je länger der Komponist seine Titelfigur mit grossem Chor, Riesenorchester und für seine Verhältnisse kühnen musikalischen Ausdrucksmitteln in eine männerfeindliche Unnahbarkeit einbetoniert, desto schwieriger wird es für ihn, sie am Ende aus dieser Panzerung wieder zu lösen. Immer wieder kommt er in Briefen an seine Librettisten auf das Problem des Schluss-Duetts zu sprechen. Wie eine Bombe soll die Liebesvereinigung einschlagen, aber wie das musikalisch gehen soll, bleibt eine offene Frage. Hinzu kommt, dass das Libretto das Liebesfinale in einer idealistisch heldischen Überhöhe ansiedelt, die nicht leicht anzusteuern ist, schon gar nicht nach dem Tod der Sklavin Liù, mit dem im dritten Akt der von Puccini abgeschlossene und fertig instrumentierte Teil der Oper endet. Liù ist die Frauenfigur, die dem Komponisten viel nähersteht als die heroinenhafte Turandot. Sie gehört zur Familie der empfindsamen, sich für die Liebe aufopfernden und unter den Tränen des Publikums zu Tode kommenden Femmes fragiles, die in Puccinis früheren Opern zentral waren. Der Komponist wusste offenbar nicht so recht, wie er das Interesse auf die Gefühle Turandots lenken könnte, nachdem er die einzig wirklich zu Herzen gehende Figur durch Selbstmord aus dem Stück verabschiedet hatte. 36 Particellseiten gibt es vom Finale, dazu einige Blätter mit Notaten musikalischer Gedanken plus den bis zu diesem Zeitpunkt für gültig befundenen Librettotext.

Es ist kaum zu glauben, dass ausgerechnet ein Meister des Gelingens wie Puccini plötzlich keine Lösung mehr für ein kniffliges dramaturgisch-kompositorisches Problem fand. Das war ihm bis dahin noch nie passiert. Er kannte sich im Maschinenraum seiner Opernstoffe aus wie die Motorkonstrukteure seiner teuren Sportwagen. Er wusste genau, wie das Zusammenspiel von musiktheatralischen Zylindern, Kolben und Zündkerzen im Orchestergraben und auf der Bühne funktioniert, um die grösstmögliche emotionale Energie auf das Publikum zu übertragen. Nur in Turandot ereilte ihn der Kolbenfresser. Der Grund für das fehlende Finale waren vielleicht doch nicht alleine die inhaltlichen Schwierigkeiten, die der Stoff mit sich brachte. Wäre Puccini im Vollbesitz seiner gesundheitlichen Kräfte gewesen, hätte er es am Ende womöglich doch geschafft, das Heldenpaar zusammenzubringen.

Gerade aber weil man in Puccinis Schaffen sonst keine Brüchigkeit findet, fiel es der Opernwelt schwer, den Fragmentcharakter von Turandot zu akzeptieren. So gross die Faszination ist, die von unvollendeten Werken und ihren offen gebliebenen Fragen ausgeht, so sehr lösen sie vor allem in der an die Zeit gebundenen Kunstform Musik die Sehnsucht aus, das Werk als Ganzes erleben zu dürfen. Deshalb wurden viele bedeutende Kompositionen postum zu Ende geschrieben wie Mozarts Requiem von seinem Schüler Franz Xaver Süssmayr oder Alban Bergs Lulu von Friedrich Cerha.

Auch unmittelbar nach Puccinis Tod setzten die Diskussionen um eine Vervollständigung von Turandot ein. Es gab die Skizzenblätter, deren Materialstand allerdings zu unzureichend war, um eine Ausarbeitung im Sinne von Puccini zu garantieren. Der hatte die Lösung seines Problems eben noch nicht gefunden. Deshalb war die Fertigstellung nur in Form einer in wesentlichen Teilen spekulativen Nachkomposition möglich. Wer ist geeignet für eine solche Aufgabe? Die Frage stellt sich bei allen fragmentarischen Kunstwerken. Sind brave Schüler und unscheinbare Kollegen die Richtigen, oder starke Künstlerpersönlichkeiten, die sich dann aber vielleicht zu wenig in den Dienst des Meisters stellen? Meist schlägt in dieser Situation die Stunde des Mittelmasses.

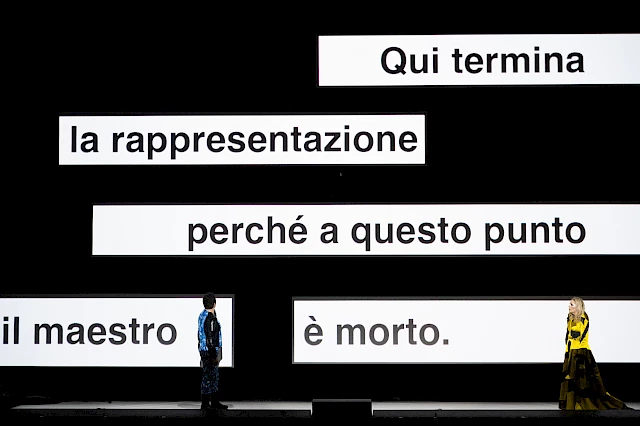

Arturo Toscanini soll zunächst den Komponisten Riccardo Zandonai für die Aufgabe vorgeschlagen haben, der allerdings war dem Puccini-Sohn und Alleinerben Antonio zu bekannt. Deshalb fiel die Wahl auf den unauffälligeren Franco Alfano, der das Finale schliesslich zu Ende schrieb. Aber schon Toscanini war nicht einverstanden mit dem Ergebnis. Er entschied sich, die Uraufführung, die fast eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod an der Mailänder Scala stattfand, als Fragment enden zu lassen. An der Stelle, an der Puccinis Arbeit abbrach, nämlich nach dem Selbstmord Liùs und dem Trauerzug, der ihm folgt, legte Toscanini den Taktstock nieder, wandte sich zum Publikum und erklärte, dass die unvollständig gebliebene Oper hier ende, weil der Maestro an dieser Stelle gestorben sei. Bereits in der zweiten Vorstellung jedoch wurde das Finale von Alfano gegeben und hat sich in den nachfolgenden Produktionen durchgesetzt. Es ist eine dröhnende Liebesglücksbeschwörung, die das Heldenpaar mit Jubelgewalt geradezu zusammenzwingt.

Wäre Giacomo Puccini bereit gewesen, sich auf das kompositorische und dramaturgische Niveau Alfanos zu begeben, hätte er die Oper lange vor seiner tödlichen Krankheit zu Ende gebracht. Der italienische Komponist Luciano Berio wagte 2002 im Auftrag des Ricordi-Verlags eine weitere Nachkomposition des Schlusses, in der die Vereinigung von Turandot und Calaf eher als eine grossbogige Abblende angelegt ist, als lyrische, schwebende Gefühlsannäherung, die auch den Verstörungen in dieser merkwürdigen Beziehung musikalisch Raum gibt. Durchgesetzt hat sie sich freilich auch nicht. So bleibt als wahrhaftigster Schluss nur die Aufführung als Fragment. «Wo ein Werk und die Wirklichkeit enden», schreibt der Fragment-Experte Thomas von Steinaecker, «beginnen unsere Fantasien und der Mythos. Der Möglichkeitsraum gehört den Unfertigen. Das Träumen lassen wir uns nicht nehmen.»

Von Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Juni 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Auf dem Pult

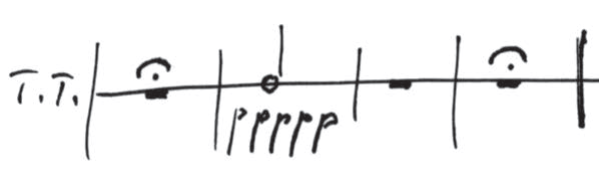

Letzte Worte berühmter Menschen – Sammlungen dieser Art gibt es zuhauf. Aber letzte Töne? Letzte Musik? So ein Buch müsste wohl erst noch geschrieben werden. Was ging einem Komponisten in den letzten 30 Takten seines musikalischen Lebens durch den Kopf? Atmen diese Klänge womöglich bereits den nahen Tod, den Glanz der Ewigkeit? In Giacomo Puccinis Turandot – seiner an Schlagzeug reichsten Oper – spielt das Tamtam so einen letzten Ton. Es ist die Stelle, nachdem sich Liù aus Liebe zu Calàf erstochen und das Volk ihren Tod beklagt hat. Puccini hörte danach auf zu komponieren und hinterliess die Oper als Fragment. Das Tamtam hat einen Durchmesser von 1.10 Meter. Es ist aus einer Bronzelegierung, und man schlägt es mit einem weichen Schlegel. Der Klang dieses Instruments ist sehr diffus und mehr eine Schwingung als ein definierter Ton, eine Mixtur aus verschiedenen Frequenzen. In der Musikliteratur wird das Tamtam oft mit dem Tod in Verbindung gebracht, denn sein dunkler, tiefer und schimmernder Klang hat etwas Unheimliches, etwas Fremdes, ja sogar etwas Transzendentes. Für mich ist dieser letzte Tamtam-Schlag wie das Hinüberschimmern in die Ewigkeit, wie eine feine Abschiedszärtlichkeit, oder wie ein dunkler See bei Mondschein, wie der schimmernde Styx, auf dem der Fährmann Charon den bereits schwerkranken Puccini hinübergeleitet. Der Schlag steht in einem fünffachen Pianissimo – wann je gibt es so etwas! –, er ist quasi inaudibile, kaum mehr hörbar. Ein extrovertierter Gegenentwurf zu dieser Stelle ist für mich ein Moment in György Ligetis Le Grand Macabre, bei dem ich mit einem Hammer auf eine Holzkiste schlagen muss, zunächst in einem neunfachen, dann in einem siebenfachen Fortissimo – als ob man sich mit dem Tod nochmals anlegen wollte und ihm mit dem Hammer auf die Füsse schlägt. Doch bei Ligeti ging es noch nicht um den eigenen Tod. Er konnte sich diese zynische Haltung erlauben!

—Hans-Peter Achberger

Hintergrund

Es muss nicht das C sein. Ein H reicht zum Sieg, seit es «Pavarottis Aria» gibt, die sich in das kollektive Gedächtnis eingegraben hat wie keine andere, diese innige, süsse, sinnliche, sieghafte Hymne, die der unbekannte Prinz an die eiskalte Schönheit Turandot richtet. An die Prinzessin Gnadenlos, die ihn dem Schwert des Henkers überantworten wird, wenn sie das eine Rätsel zu lösen vermag, das er ihr aufgegeben hat, nachdem er die drei ihm aufgegebenen Rätsel gelöst hat: seinen Namen zu entdecken. In der Stille der Nacht, auf den Stufen vor dem kaiserlichen Palast sitzend, nimmt er, noch ganz versunken in einen Traum, den warnenden Gesang ferner Stimmen auf: «Nessun dorma» (Niemand schläft), erst leise und bebend, dann siegessicher: «Vinceròòòòò».

Bekommen wir das wirklich so zu hören? Hören wir nicht immer «Vinceeeeeerò» (jedes «e» mit der Dauer von einer Sekunde) – und dies keineswegs erst seit Pavarotti? So aber steht es nicht in der Partitur. Das hohe H ist eine kurze Sechzehntel-Durchgangsnote zu dem als ganze Note notierten hohen A. Aber ist das dem anerkennungsbegehrlichen Herzen, das doch in der Brust eines jeden Tenors schlägt, zuzumuten? Selbst der eminente Gesangslehrer Martial Singher findet in seinem «Interpretive Guide», der detaillierte Anweisungen für die Ausführung von 150 Arien enthält, zu einer Konzession bereit: Das «im hohen Dom der Resonanz geformte H kann weit länger als notiert gehalten werden – wenn es denn gut ist».

Nur 28 Takte ist die Arie lang, das ergibt je nach Tempo drei Minuten. Ewigkeitsminuten. Gegen Puccini ist der Verdacht ausgesprochen worden, er habe seine Arien kurz gehalten, damit sie auf einer Seite einer Schellackplatte, damals zweieinhalb bis drei, dann vier Minuten lang, untergebracht werden konnten. Er war, wie Kurt Tucholsky stichelte, der «Verdi des kleinen Mannes», der den kleinen Mann mit seinen Schlagern entzückte, weil sie das Lebensgefühl der Zeit trafen. Wie dem auch sei: Hätte er ahnen können, was aus dem von Calaf angestimmten Liebes- und Siegestraum werden würde? Zu einem «Hit» wurde die Arie 1990, als die BBC ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Jubelgesang auf die damals in Italien ausgerichtete Fussball-Weltmeisterschaft einstimmen wollte. Dafür ausgewählt wurde die Aufnahme von Luciano Pavarotti, der den Calaf neben der Turandot von Joan Sutherland in der 1972 entstandenen Aufnahme von Turandot unter Zubin Mehta gesungen hatte. Big P. traf denn auch auf die lustvoll eingestimmten Ohren des TV-Publikum in aller Welt, als er am 7. Juli 1990 zum Abschluss eines Konzerts in den römischen Terme di Caracalla die Arie anstimmte – mit einem bezaubernden Siegeslächeln auf dem Gesicht. Den Jubel der 6’000 Besucher belohnte er, zusammen mit seinen Kollegen José Carreras und Plácido Domingo, mit einem Medley. «Nessun dorma» per tre: ein höherer und zauberischer Jux der Kunst. Sie hätte, so verkündete die tenorale Dreifaltigkeit, die «Menschen an die Oper herangeführt». Eine fromme Lüge. Sie hatten nur herausgefunden, dass es Schlager gibt in der Oper. Da nichts erfolgreicher ist als der Erfolg, bekam «Nessun dorma» ein Dacapo bei den folgenden Fussball-Weltmeisterschaften bis ins Jahr 2006, als der schwerkranke Pavarotti nur noch die Lippen-Synchronisation einer Audio-Spur für die Kamera lieferte. Puccinis Melodie war endgültig in die Welt des Pop geraten: als «soul-infused version» von Aretha Franklin, als Pop-opera-Schlager von Paul Potts, als Trompeten-Solo von Chris Botti, als Leid-Motiv von Liebesfilmen und in tausendunddrei weiteren Formen der «kulturellen Aneignung», gar nicht zu reden von dreister politischer Vereinnahmung wie durch den rechtspopulistischen italienischen Politiker Matteo Salvini und seine Lega-Partei.

Der unbekannte Prinz, schon in seiner ersten Szene von der «divina bellezza», der göttlichen Schönheit, ob der im Mondlicht erscheinenden Prinzessin vom coup de foudre getroffen, ist auf das Objekt seiner Liebe so fixiert, dass er für das Sklavenmädchen Liù nicht mehr als Mitleid aufbringen kann. Sie ist ihm lästig, selbst seinem lamentosen «Non piangere, Liù» (Weine nicht, Liù) gibt er den Ton einer Mahnung. «Nessun dorma», ein Andante sostenuto, steht in G-Dur. Die Melodie ist rein syllabisch, es finden sich keine Melismen oder ornamentale, sondern nur dynamische und agogische Verzierungen. Allein der Stimme obliegt es, die Atmosphäre eines Wunsch oder Wahrtraumes zu schaffen. Zu Beginn muss deutlich werden, dass Calaf die Prinzessin noch als fern und kalt anspricht, gerade durch die bittere Lautung des doppelten «d» in «fredda». Mit mehr Emphase und Leidenschaft ist die schlichte und süsse Phrase «Ma il misterio è chiuso in me» (Doch mein Geheimnis ist in mir verschlossen) zu durchdringen. Der Puls beschleunigt sich bei «il nome mio nessun saprà» (Niemand wird meinen Namen wissen), bevor eine Legatissimo-Linie drei hohe A’s bindet, das dritte auf «lo» sollte die vibrierende Intensität haben, die nur einem tenore spinto möglich ist. Nach vier chorischen Takten aus dem Off – «Niemand wird seinen Namen wissen» – folgt con anima und crescendo molto der ekstatische Siegesjubel. Das lapidare Resümee von Martial Singher: «Noch so viel Künstlerschaft reicht für die Arie nicht aus, wenn die Stimme des Darstellers keine grosse Stimme ist.»

Die Arie war erst als Skizze vorhanden, als Puccini sie 1922, auf dem Höhepunkt der Arbeit, am Klavier gemeinsam mit dem Tenor Giovanni Martinelli erprobte – so wie er lange zuvor «Che gelida manina» aus La bohème mit Enrico Caruso «getestet» hatte. Martinelli, damals Nachfolger Carusos an der Met, konnte die ihm versprochene Partie bei der Mailänder Premiere nicht singen. Denn Giulio Gatti-Casazza, der Leiter der Met, hatte ihm gedroht, dass er durch einen Auftritt an der Scala in New York zur persona non grata werden würde. Auch zwei andere Tenöre, die Puccini in Betracht gezogen hatte – Beniamino Gigli und Giacomo Lauri-Volpi – wollten ihre Met-Engagements nicht aufs Spiel setzen. So fiel die Partie in der von Arturo Toscanini geleiteten Uraufführung an den Spanier Miguel Fleta. Ein Rätsel, dass Fleta, der nach der Premiere mit viel Beifall bedacht worden war, keine Aufnahme der Arie machen konnte.

In der ersten Aufführung ausserhalb von Italien – in Buenos Aires, 25. Juni 1926 – fand Calaf einen brillanten Sänger in Giacomo Lauri-Volpi, der seit dem 16. November 1926 für fast zwei Jahre auch die meisten Aufführungen an der Met bestritt, durchweg neben Maria Jeritza. Die glänzenden Kritiken werden durch eine 1942 entstandene Platte nicht mehr bestätigt. Auch Giovanni Martinelli war über seinen Zenit hinaus, als er den Part in der Londoner Krönungssaison 1937 neben Eva Turner (weithin als überragende Turandot angesehen) mit stählern gepanzertem Tenor sang.

Die sprichwörtliche Werktreue, die Toscanini von seinen Sängern einforderte, mag erklären, dass zwei Tenöre aus dem Scala-Ensemble das H als Durchgangsnote gesungen haben: Aureliano Pertile (1927) wie Francesco Merli noch in der ersten Gesamtaufnahme der Oper (1937). Auch Antonio Cortis, eine Zeitlang als spanischer Caruso gefeiert, begnügt sich in seiner ebenso brillanten wie zartglühenden Aufnahme (1929) mit einem kurzen H. Aber mit welcher Glut leuchten die fünf hohen A’s in «Dilegua, o notte, tramontate stelle!» (Weiche, o Nacht, geht unter, Sterne!). Für viele Kenner ist er unter allen Sängern des Calaf der beste. Unter deutschen, englischen und französischen Tenören habe ich keinen gefunden, dessen H die Belohnung des Turandot-Kusses verdient hätte. Richard Tauber setzt sich zwar mit goldströmendem Ton in Szene, aber dass er das H schnellstmöglich hinter sich bringt, geschieht aus stimmlicher Vorsicht. Fritz Wunderlich war noch zu jung, als er die Arie in seiner Ich-mussGeld-verdienen-Jugend aufnahm. Seit Ende 1956 war Franco Corelli auf die Partie abonniert. In einem Editorial des Magazins «Opera News» wurde er als «the Calaf of Calafs» ausgerufen. Er war der einzige, der der TurandotKälte von Birgit Nilsson in der Rätselszene zu widerstehen vermochte. In zwei Studio-Aufnahmen und in zehn (!) Mitschnitten steht er als tönende Skulptur auf der Klangbühne; und in allen Aufnahmen klingt sein weiss-rot-glühendes H wie ein C. Er ist der «big easy», und seine Botschaft lautet: «I sing! I sing!! I sing!!!»

Wer diesen unverhohlenen Macho-Sound als zu aggressiv oder narzisstisch empfindet, kann sich von Jussi Björlings Noblesse in der Aufnahme unter Erich Leinsdorf erlösen lassen, der den innigen Seelenton der Arie – etwa bei der zarten Abtönung von «Ma il mio misterio» – ebenso trifft wie den Überschwang von «tramontate stelle» (der Favorit des Verfassers dieser Zeilen). Welchen Kampf die schönsten lyrischen Stimmen in dieser Sequenz wie in der Zielphrase auszufechten haben, zeigen die Aufnahmen von zwei der schönsten lyrischen Tenorstimmen: Giuseppe di Stefano und José Carreras. Nach Antonio Cortis ist Plácido Domingo der zweite Spanier, der die auratischen Momente dieser Arie zu beschwören weiss. Pavarotti spannt als Calaf nicht, wie sein stimmlich grösserer Bruder Franco Corelli, die langen Bögen auf, die Seilen aus Stahl gleichen. Er stattet die Figur aus mit dem sinnlichen Charme eines Verführers, und er singt mit der unwiderstehlich-jubilierenden Brillanz, die ihn damals zum Prince Charming werden liess. Auf der Bühne hat er sich der Partie erst 1977 an der Oper von San Francisco zu stellen gewagt. Gleich danach bat er John Tooley, den Manager der Covent Garden Opera, ihm den Part in London zu ersparen. In seiner Nachricht an Tooley hiess es: «Ich habe ihn einmal gesungen, es ist ein Killer für den Tenor.»

Jürgen Kesting ist ein renommierter Journalist und Fachbuchautor. Nur wenige kennen sich so gut wie er aus mit Stimmen und den grossen Sängerinnen und Sängern der Operngeschichte. Für diesen Text hat er sich noch einmal an die fünfzig verschiedene Aufnahmen von «Nessun Dorma» angehört.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 103, Februar 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Turandot

Synopsis

Turandot

Erster Akt

Ein Mandarin verkündet das Gesetz: Prinzessin Turandot nimmt nur den Mann zum Gatten, der ihre drei Rätsel löst. Wer sich den Rätseln stellt und sie nicht lösen kann, wird enthauptet. Zuletzt hatte sich der junge Prinz von Persien vergeblich an ihnen versucht. Das Volk ruft nach dem Henker Pu-Tin-Pao und fordert dessen Hinrichtung. Im Tumult der Menge trifft Calaf, der Sohn des gestürzten Tartarenkönigs Timur, seinen totgeglaubten Vater wieder. Der greise Timur wird begleitet von der Dienerin Liù. Die drei befinden sich unerkannt in Turandots Reich. Calaf fragt Liù, warum sie sich um seinen Vater kümmere. Sie antwortet: Weil Calaf ihr einst im Tartarenpalast zugelächelt habe. Das Volk schärft die Messer und besingt den Mond, dessen Erscheinen das Zeichen für die Hinrichtung ist. Nachdem der Mond aufgegangen ist, wird der persische Prinz hereingeführt. Das Volk bittet jetzt um Gnade für ihn. Aber Turandot erscheint und gibt ungerührt das Zeichen zur Vollstreckung des Urteils. Calaf ist geblendet von Turandots Anblick, er will sie erobern. Timur und Liù bitten ihn inständig, nicht in sein Verderben zu laufen. Auch die drei Minister Ping, Pong und Pang, die der blutigen Rituale überdrüssig sind, versuchen Calaf mit Drohungen und Spott abzuschrecken. Calaf aber ist überzeugt von seinem Sieg und schlägt den Gong, der das Prüfungsritual erneut in Gang setzt.

Zweiter Akt

Erstes Bild

Ping, Pong und Pang haben genug von der Herrschaft Turandots und ihren Hinrichtungen. Sie beklagen den Niedergang Chinas und sehnen sich auf ihre Landgüter, weit weg von Turandots Grausamkeit. Sie stellen sich vor, ein Prinz würde das Land erlösen und Turandot zu einer liebenden Frau machen. Sie werden aus ihren Träumen gerissen, als die Trompeten das Rätselritual für Calaf ankündigen.

Zweites Bild

Die Regierung und das Volk versammeln sich, der alte Kaiser Altoum erscheint. Er sehnt das Ende des Blutbads herbei, das seine Tochter unter den Bewerbern anrichtet. Aber auch er kann Calaf nicht von seinem Entschluss zurückhalten, sich um seine Tochter zu bewerben. Turandot erklärt, warum sie nicht bereit ist, sich einem Mann zu unterwerfen. Ihre Urahnin Lou-Ling war vor hunderten von Jahren von Tartaren verschleppt und missbraucht worden. Der Schrei der Ahnin habe Zuflucht in ihrer Seele gesucht, erklärt sie. Sie räche Lou-Lings Tod. Turandot stellt Calaf die drei Rätselfragen. Der Tartarenprinz kann sie alle richtig beantworten. Die richtigen Antworten lauten Hoffnung, Blut und Turandot. Das Volk jubelt. Turandot fleht ihren Vater Altoum an, sie nicht dem Fremden auszuliefern. Calaf stellt daraufhin ein Gegenrätsel: Kann Turandot ihm bei Tagesanbruch seinen Namen nennen, ist er bereit auf sie zu verzichten und zu sterben.

Dritter Akt

Erstes Bild

Turandots Herolde verkünden: Keiner dürfe in dieser Nacht schlafen. Bei Todesstrafe müsse der Name des Fremden vor Tagesanbruch enthüllt werden. Calaf ist sich seines Sieges sicher. Ping, Pong und Pang versuchen Calaf zur Flucht zu überreden, drohen und machen Versprechungen, ohne Erfolg. Turandots Häscher schleppen Timur und Liù herbei. Aus ihnen will man Calafs Namen mit Gewalt herauspressen. Liù erklärt, sie alleine kenne den Namen des unbekannten Prinzen, werde ihn aber unter keinen Umständen verraten. Man foltert sie, aber sie gibt den Namen nicht preis. Turandot fragt sie, was ihr solche Kraft verleihe. Liù antwortet: die Liebe. Die sei ihr jedes Opfer wert. Liù ersticht sich. Das Volk beklagt Liùs Tod.