Hippolyte et Aricie

Tragédie en musique in fünf Akten von Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Libretto von Abbé Simon-Joseph Pellegrin

nach «Phèdre» von Jean Racine, «Phaedra» von Seneca und «Hippolytos» von Euripides

In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 35 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Einführungsmatinee am 05 Mai 2019.

Gut zu wissen

Gespräch

Diese Oper ist ein Diamant

Am 19. Mai hat Jean-Philippe Rameaus Tragédie en musique «Hippolyte et Aricie» am Opernhaus Zürich Premiere. Sie gehört zu den aufregendsten Werken des französischen Repertoires. Die holländische Regisseurin Jetske Mijnssen sagt, mit diesem Werk sei ihr eine neue Welt im weiten Opern-Kosmos aufgegangen.

Jetske, du hast bereits einige italienische Barockopern inszeniert, nun folgt mit Rameaus Hippolyte et Aricie deine erste französische Barockoper. Findest du dich in einer ähnlichen Welt wieder?

Überhaupt nicht! Die französische Barockoper ist ein vollkommen anderer Kosmos. Oft hört man das Vorurteil, die französische barocke Oper sei aufgrund der Textlastigkeit und des Fehlens virtuoser Arien langweiliger als die italienische. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Bevor die Anfrage aus Zürich kam, hatte ich mich noch nie mit Rameau beschäftigt, er ist für mich als Holländerin komplettes Neuland. Doch jetzt ist mir eine Welt aufgegangen, und ich fühle mich wie ein Kind im Schlaraffenland. Ich kann es kaum erwarten, auch seine anderen Werke kennenzulernen.

Hippolyte et Aricie ist Rameaus Opernerstling, eine Tatsache, die man angesichts der Komplexität dieses Werks doch eigentlich kaum glauben mag. Wie geht es dir damit?

Dieses Werk ist ein französischer Diamant. Es ist eine riesige Oper mit zahlreichen Mosaiksteinchen, wo jedes einzelne für sich schillert und ein wunderbares Ganzes ergibt. Rameau hat in seinem Erstling ein enorm reiches und musikalisch tiefgründiges Universum erschaffen, das eine ungeheure Sogwirkung hat. Was ich zuhause bei den Vorbereitungen noch nicht einmal in Ansätzen erahnen konnte, ist die tiefe menschliche und direkte Emotionalität der Figuren. Sie sind absolut heutig und in ihrer Unverstelltheit ganz nah an unserer Gefühlswelt. So richtig bewusst geworden ist mir das erst, als wir vor der ersten szenischen Probe mit Emmanuelle Haïm einige Tage musikalisch vorgeprobt haben. Als die Sängerinnen und Sänger angefangen haben zu singen, ist für mich ein Wunder passiert – ein Eindruck, der einem keine CD-Aufnahme vermitteln kann. Wir sind in der musikalischen Arbeit tief zu den jeweiligen Charakteren vorgedrungen, und mir wurde klar, dass es vor allem die musikalische Präzision und Differenziertheit ist, die diese grosse Emotionalität hervorruft. Das Vorurteil, Rameau sei manieriert oder gar spröde und lasse einen irgendwie draussen, ist jedenfalls kompletter Unsinn.

Die Geschichte von Rameaus erster Tragédie en musique geht zurück auf einen antiken Sagenstoff, den wir von Euripides, Seneca oder Ovid kennen, im 17. Jahrhundert dann von Jean Racine und seinem Klassiker Phèdre. Da könnte man nun befürchten, dass wir es hier mit einem musealen Stoff zu tun haben...

Überhaupt nicht! Die Geschichte spricht einen unmittelbar an, denn es werden in dieser Oper archaische, existenzielle Themen ganz vorurteilslos verhandelt: die Liebe in all ihren Spielarten – ihr manchmal allzu grosses Feuer, ihr Erkalten – die Entfremdung zwischen den Menschen oder der Generationenkonflikt. Modern an diesem Werk finde ich zudem, dass trotz der Götter, die hier vorkommen, sämtliche Handlungen der Figuren selbstgestrickt sind. Die Figuren sind verantwortlich für ihr Tun, auch wenn das Schicksal über allem waltet. Hier spürt man mit Sicherheit die Epoche der Aufklärung, in der die drei Fassungen von Hippolyte et Aricie entstanden sind.

Phädra ist ja die zweite Gattin von Theseus, die sich in ihren Stiefsohn Hippolytos verliebt. Worum geht es bei Rameau genau?

Im Kern haben wir es mit einer königlichen Familie und drei Generationen zu tun. Es geht um ein älteres Paar – Phèdre und Thésée – und um ein jüngeres: Hippolyte und Aricie. Dazu kommt die älteste Generation mit Thésées Vater Neptun und der Göttin Diana, unter deren speziellem Schutz Hippolyte und Aricie stehen. Diana, die den grössten Einfluss auf alle in dieser Oper hat, übernimmt in unserer Lesart die Rolle der Grossmutter, beziehungsweise der Schwiegermutter Phèdres, eine Art Queen Mum. Der Herrscher Thésée und seine zweite Frau Phèdre führen eine Ehe, die man als gescheitert bezeichnen muss. Ganz anders dazu das junge Liebespaar, Hippolyte und Aricie, die eine tiefe Liebe zueinander empfinden, aber ihre pure, naive Liebe durch die familieninternen und politischen Umstände gefährdet sehen. Sie werden mit den Unwägbarkeiten des Erwachsenwerdens konfrontiert und durch die Verhaltensweisen von Phèdre und Thésée in Mitleidenschaft gezogen. Die privaten Gefühle und Wünsche der Figuren stehen zudem immer im Spannungsfeld zur öffentlichen Rolle, die sie spielen müssen.

Nehmen wir die Figur der Phädra einmal genauer unter die Lupe. In der Antike wurde sie vornehmlich negativ gesehen: sei es als bösartige Verleumderin ihres Stiefsohnes, nachdem sie ihn aus Wut über die fehlende Gegenliebe bei seinem Vater verunglimpft hat, oder als lüsterne Ehebrecherin. Welche Schattierungen hat sie bei Rameau?

Rameau verrät sie nie, sondern zeigt sie uns in jedem Moment menschlich. Wir können immer mit ihr mitfühlen und erleben sie als ein Opfer ihrer eigenen Emotionen. Dem jugendlichen Hippolyte ist sie schutzlos ausgeliefert. Sie ist geradezu krank vor Liebe, was sich auch in ihrem erotisch aufgeladenen Gesangspart gegenüber Hippolyte bemerkbar macht. Phèdre kann sich in ihrem Liebeswahn kaum vorstellen, dass Hippolyte sie nicht liebt, auch wenn sie durchaus merkt, dass Hippolyte Aricie zugeneigt ist. Doch das lässt sie ganz einfach nicht zu. Nur allzu gerne lässt sie sich von ihrer Vertrauten Oenone falsch beraten, mit Argumenten, die völlig absurd sind: Oenone flüstert ihr ein, dass Phèdre Hippolyte mit der Krone verführen könne. Als ob man Liebe durch Geld oder Macht kaufen könnte! Als sie Hippolyte die Krone über das Land anbietet und er ihr deutlich macht, dass ihn das nicht interessiert, ist das ein furchtbarer Schlag für Phèdre. Ihre Wut fällt aber nicht auf ihn, sondern auf ihre Rivalin Aricie. In Phèdre steckt letztlich ein gefährlich-giftiger Cocktail aus Liebe, Scham, Schuld und Hass. Dass sich Phèdre ausgerechnet in ihren Stiefsohn verliebt, ist auch ein Stück weit naheliegend: Vom eigenen Ehepartner vernachlässigt, der nie zuhause ist, ist Hippolyte für sie vielleicht auch eine Art Ersatz.

Theseus ist einer der ganz grossen Helden des altgriechischen Sagenkosmos. Er ist ein Krieger, ein Abenteurer und ein berüchtigter Weiberheld. Wie «heldenhaft» wird er bei Rameau präsentiert?

In dieser Oper ist er hochemotional, verletzlich und steht gebrochen vor uns. Rameau hat ihm einen eigenen Akt gewidmet, der seinen Gang in die Unterwelt beschreibt, wo Thésée seinen Freund Perithous zu befreien versucht. Natürlich fragt man sich, was diese Liebe zu diesem Freund, der in der Oper selbst nie zu Wort kommt, bedeutet. Wenn man sich hier die Musik anhört, kommt man unweigerlich zum Schluss, dass dieser zweite Akt eine einzige verzweifelte Liebesarie sein muss. Thésée bittet die Gestalten der Unterwelt sogar, ihm den Tod zu geben, um mit Perithous vereint zu sein.

Das wird ihm aber verwehrt. Thésée wendet sich dann an seinen Vater Neptun, bei dem er drei Wünsche offen hat, und bittet ihn, wenigstens wieder zu den Lebenden zurückkehren zu dürfen. Der Wunsch wird ihm gewährt, aber die Parzen, die Schicksalsgötter, prophezeien ihm, dass er dafür zuhause die Hölle vorfinden werde...

Er kommt in dem Augenblick nach Hause, als er Hippolyte mit Phèdre in einer Situation sieht, die in ihm den Argwohn aufkommen lässt, Hippolyte habe sich an seiner Stiefmutter vergriffen – Oenone kippt hier zusätzliches Öl ins Feuer. Aber die Hölle in diesem Stück steht für mich grundsätzlich für die dysfunktionale Familie, die vollkommen aus dem Gleichgewicht gefallen ist und unter den emotionalen Dynamiken leidet. Schuld daran haben sowohl Phèdre als auch Thésée. Und gleichzeitig sind sie beide tragische Figuren, da sie in ihren Gefühlen vollkommen isoliert sind. Die einzige Gemeinsamkeit ist ihr tiefer Schmerz über den vermeintlichen Tod von Hippolyte: Thésée hat ja entschieden, dass sein Sohn sterben muss, nachdem er den Verleumdungen Oenones Glauben geschenkt hat. Diana rettet Hippolyte im letzten Moment, doch Phèdre weiss davon nichts und nimmt sich das Leben.

Der Wunsch von Thésée, dass sein Kind aufgrund der Blutschande sterben möge, wird in sämtlichen Adaptionen des Mythos sehr deutlich artikuliert. Was steckt dahinter?

Bestimmt geht es nicht allein um die Tatsache, dass Thésée seinen Sohn nur deshalb dem Tod zuführen möchte, weil er ihm eine Schändung Phèdres unterstellt. Unbewusst spielt hier sicher auch die eigene Wut und der Hass mit, dass mit Hippolyte eine neue Generation heranwachsen und ihn entmachten wird. Doch gleichzeitig macht Rameau sehr deutlich, dass Thésée seinen Wunsch und die anschliessende Tat sofort bereut. Diese in der Musik ausgedrückte Ambivalenz macht diese Figur ja auch so glaubwürdig.

Wir erleben insgesamt also eine sehr tragische Geschichte, aber gleichzeitig gibt es in dieser Oper viele Divertissements, die in der Tragédie lyrique der Unterhaltung dienten. Wie gehst du damit um?

Zunächst empfinde ich sie als grosse Bereicherung. Das Wunderbare an diesen instrumentalen Tanzsätzen ist, dass sie Rameau immer wieder anders einsetzt und musikalisch immer wieder neu strickt. Manchmal sind sie Teil der Handlung, manchmal nicht, manchmal sind sogar Solisten darin integriert. Das ist natürlich eine grosse Herausforderung für die Regie, aber ich habe mich entschieden, genau wie Rameau immer wieder anders damit umzugehen und sie oft zum Vertiefen der Charaktere zu benutzen. Die vielen Divertissements tragen naturgemäss zu einer gewissen Kleinteiligkeit im szenischen Ablauf bei, und damit wird auch die Psychologie der Charaktere wie in einem Kaleidoskop aufgefächert. Aber das wiederum hat seinen ganz eigenen Reiz.

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Foto von Marco Borggreve.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Essay

Der Donner ist verklungen, Göttin Diana hat gesprochen. Die Priesterinnen sind ihr in den Tempel gefolgt, und Hippolyte führt seine geliebte Aricie zur Seite hinaus. Nun endlich ist die femme fatale alleine, Phèdre, die ihren Stiefsohn begehrt und gegen ihre Rivalin wütet. Phèdre wird gegeben von Marie Antier, der 36-jährigen Sopranistin, die ihrerseits von nicht wenigen begehrt wird hier im Palais Royal, wo sich 600 Herren stehend im Parkett drängen, die Haare weiss gepudert und hinten in den modischen crapaud mündend, einem Samtsäckchen mit Schleife. Die Damen nebst weiteren Herren blicken und lauschen von den Logen aus, drei Reihen von Balkons bieten Platz für 550 Gäste, noch einmal 150 sitzen hinter den Stehplätzen im Parkett.

Phèdre sieht keineswegs aus wie eine Gestalt aus ferner Antike. Während Hippolyte glänzenden Harnisch zur gepuderten Perücke trägt, tritt sie in ausladendem Reifrock, Puffärmeln und generös dekolletierter Corsage auf. Sie ist so aktuell gekleidet wie das Publikum, nur ein wenig spektakulärer. «Quoi! La terre et le ciel contre moi sont armés! Ma rivale est brave! Elle suite Hippolyte!» Mit Rivalitäten kennt man sich aus in diesem Theater, in dieser Stadt. Unvergessen, wie sich der Prince de Carignan vor fünf Jahren am steinreichen Le Riche de La Pouplinière rächte, nachdem der ihm seine Mätresse ausgespannt hatte. Die Mätresse war keine andere als Marie Antiers, die zornbebende Phèdre dort im Licht, in Duft und Qualm von 24 Öllampen an der Rampe, 600 Kerzen hinter den Kulissenwagen, im warmen Schein, den elf Lüster im Saal verbreiten.

Sie sind heute mit Wachslichtern besetzt, nicht mit Talg – sofern Mitglieder des Königshauses anwesend sind bei dieser première représentation der Oper «von einem namens Ramau», wie Voltaire am nächsten Tag nachlässig notiert, Hippolyte et Aricie. Auch Voltaire ist dabei an diesem Donnerstagabend, womöglich in der Loge Carignans, mit dessen Sekretär François Berger er gute Verbindungen unterhält. Ja, Carignan! Er ist 43 Jahre alt, Generalinspekteur der Académie Roya le de musique sowie Intendant aller höfischen Zeremonien und Bankette, ein steinreicher Aristokrat, an dem keiner vor beikommt, der an diesem Haus reüssieren will, in den der erst 23 Jahre alte König Louis XV. sein ganzes Vertrauen setzt, wenn es um die Oper geht, um die tragédie lyrique.

Diesem Mann also hatte ein anderer die Mätresse ausgespannt, Alexandre Le Riche de La Pouplinière, als fermier-général ein Steuereintreiber in königlichem Auftrag. Carignan, am längeren Hebel sitzend, hatte dafür gesorgt, dass der Rivale für drei Jahre in die Provinz verbannt wurde. Doch nun ist der wieder in Paris und führt ein grosses Haus nur ein paar Schritte vom Palais Royal entfernt in der modischen Rue Neuve des Petits-Champs. Auch er liebt die Künste. Dass allerdings die erste Oper des Jean-Philippe Rameau in seinem Haus zuerst erprobt worden sein soll, im Frühjahr 1733, ist nicht belegt und nicht wahrscheinlich – erst zwei Jahre später wird er Rameaus wichtigster Mäzen.

Der Komponist leitet die Uraufführung nicht selbst, das tut François Francœur, einer der 24 violons du roi und an diesem Abend auch batteur de mesure, Taktschläger. Aber natürlich hat Rameau an den Proben teilgenommen und zu seinem Leidwesen feststellen müssen, dass die raffinierte Enharmonik im zweiten Trio der Parzen die Sänger überforderte – man musste die Passage für diese Produktion streichen, denn das Publikum «urteilt oft nach dem ersten Eindruck, ohne zu überprüfen, ob der wahrgenommene Fehler auf die Ausführung oder auf die Sache selbst zurückgeht.» So schreibt es Rameau 1737 in seiner Génération harmonique, und noch 27 Jahre nach der Pariser Premiere kommt er voller Bitterkeit auf die Kürzung dieser Takte zurück.

Die Proben mit ihm können nicht bequem gewesen sein. Er ist anspruchsvoll, ernst und streng bis zur Unhöflichkeit, und das bei einem, der so «baroque» schreibt, wie später sich einmal ein Geiger beschwert, so bizarr also: «Sie haben mir gestern gesagt, ich verstünde mein Handwerk nicht, da ich Ihre Musik nicht auszuführen wisse. Ich könnte antworten, dass Sie das Ihre nicht verstehen, da Sie nichts machen als eine barocke Musik, die unmöglich auszuführen ist.» Im Herbst 1733 aber, mit dem Orchester der Académie Royale, kann es sich Rameau noch nicht leisten, Musiker zu beleidigen. Hippolyte et Aricie ist sein Debüt im Genre der Oper – das Debüt eines Mannes von immerhin fünfzig Jahren in einer Zeit, da ein Mann jenseits der vierzig bereits als ausgelebt gilt.

Erst 1722 hat er sich in Paris niedergelassen, endgültig, nach einem Intermezzo als Organist im Jesuitenkolleg an der Rue St. Jacques, das schon lange zurückliegt. Kaum etwas in seinem Werdegang deutet darauf hin, dass er einer der wichtigsten Komponisten der französischen Oper werden könnte. 1683 geboren, zwei Jahre vor Bach und Händel, siebtes von elf Kindern eines Domorganisten in Dijon, begabt, kein Wunderkind, hat er den Beruf des Vaters gewählt und in Städten ausgeübt, die Parisern als Provinz gelten: Lyon, Avignon, Dijon, Clermont. Eine erste Sammlung von pièces de clavecin, 1706 in Paris erschienen, hat ihn nicht berühmt gemacht. Und dann taucht er, 38-jährig, gleichsam mit einem Buch unter dem Arm wieder an der Seine auf, seiner just gedruckten, 450 Seiten dicken Abhandlung Traité de l’harmonie.

Paris ist in diesen Jahren eine Stadt von etwa 500.000 Einwohnern, die sich auf gerade einmal 15 Quadratkilometern drängen – das sind gut 33.000 Menschen pro Quadratkilometer in bis zu 25 Meter hohen Bauten an engen Strassen, in denen der Gestank der Senkgruben stockt, fern jener Gärten, die der Maler Watteau mit Rendezvous von flirrender Erotik belebt hat. Die Stadt reicht von der Bastille im Osten bis zu den Tuilerien im Westen, vom heutigen Boulevard des Italiens im Norden bis etwa zum Südende des Jardin du Luxembourg. Diesem nah ist die foire Saint-Germain, in jedem Jahr von Februar bis Ostern Tummelplatz von Händlern, Gauklern und Theaterleuten, die für einen Platz nicht mehr als fünf Sous nehmen, ein Euro, knapp unter dem minimalen Tages verdienst eines Arbeiters. Es wimmelt von Menschen in diesen Hallen, man findet alles, Gemüse, Fleisch, Wein, Stoff, Schmuck, dressierte Affen, Feuerspucker, Seiltänzer und eben die kleinen, temporären Bühnen, die von den priviligierten Theatern der Stadt scharf und eifersüchtig beobachtet werden.

Denn nur die Académie Royale de musique darf vollständig gesungene Werke nebst Ballett zeigen, nur die Comédie-Française und die Comédie-Italienne – wo der Liebespsychologe Marivaux erste Erfolge feiert – dürfen sich dem Sprechtheater widmen. Ihrerseits nicht subventioniert, lassen sich diese Häuser von den Marktkünstlern die Lizenz bezahlen, Genres zu vermischen. So entsteht die Opéra-comique, immer neuen Bremsmanövern ausgesetzt. Jüngste Bedingung anno 1722: Zu Instrumentalisten, Marionetten und Tänzern darf nur ein Akteur kommen. Rameaus literarischer Freund Alexis Piron, abgebrochener Jurist aus Dijon, macht aus der Not einen Hit und ersinnt eine Harlekinade mit ungeheurem Erfolg. Für ein nächstes Stück lässt er den frisch zugereisten Freund Rameau die Arien einer gewissen Grazinde schreiben. Der gelehrte Organist beginnt seine Bühnenlaufbahn als Komponist von Popmusik.

Weitere Produktionen folgen, auch Tanzmusiken für die Comédie-Italienne, Rameau hat Blut geleckt: «Für die Bühne sollte ein Musiker gefunden werden», schreibt er 1727 einem potentiellen Librettisten, «der die Natur studiert hat, ehe er sie malt, und der, durch seine Wissenschaft, die Farben und die Nuancen zu wählen weiss, von denen sein Geist und sein Geschmack ihn spüren lassen, wie sie mit dem nötigen Ausdruck zu verbinden sind. Ich bin weit entfernt davon zu glauben, dass ich dieser Musiker sei, aber …» Soll heissen, wie der Rest des Briefes zeigt: Natürlich ist er dieser Musiker! Zum späten Anlauf motiviert den mittlerweile 44-Jährigen zweifellos auch, dass soeben Claude-François als erstes Kind seiner jungen Ehe zur Welt gekommen ist: 1726 hat Rameau seine erst neunzehn Jahre alte Klavierschülerin Marie-Louise Mangot geheiratet, die als exzellente Sängerin auch sein Gespür für Stimmen verfeinert.

Und die Zeit ist für neue Impulse in der Oper tatsächlich nicht schlecht. 1728 endet nach knapp vier Jahrzehnten die Ära des Jean-Nicolas Francine, einem Schwiegersohn des legendären Jean-Baptiste Lully. Seit dessen Tod 1687 hat Francine, selbst kein Musiker, sondern Unternehmer und Lebemann, die Académie Royale geleitet, enorme Schulden auf gehäuft, und doch – mit einer Unterbrechung von sieben Jahren – einen Herrscher nach dem anderen für sich einzunehmen gewusst. Den Sonnenkönig zuerst, Louis XIV., sodann Philippe d’Orléans, Regent anstelle des noch unmündigen Louis XV., und weitere Politiker – nebst deren einflussreichen Mätressen –, die dem erst 1710 geborenen König seine Entscheidungen abnehmen, einschliesslich der für eine Gemahlin, die das biologische Fortbestehen der Bourbonen garantieren kann.

Für das Fortbestehen der Oper verlässt man sich bis zum Ende der 1720er vor allem auf Werke von Lully. Wann immer eine neue tragédie lyrique an der Kasse scheitert, wird ein Lully herausgeholt und neu aufgeputzt; das Œuvre dieses Grossen beansprucht 30 bis 60 Prozent des Spielplans, während die alten Schulden den Betrieb belasten: 300.000 Livres, etwa sechs Millionen Euro. 1730 wird Prince de Carignan zum Generalinspekteur der Oper ernannt, und nach einigen personellen Fehlschlägen findet er den passenden Operndirektor in der eigenen Entourage. Der König erteilt Eugène de Thuret das Privileg – also eine Mischung aus Geschäftsführung und Intendanz. Thuret, unehelicher Sohn des Eugène de Savoie, ist ein Regimentskapitän. Und tatsächlich kommt mit ihm die schlingern de Académie endlich auf Kurs. Die elf Jahre seiner Direktion, von 1733 bis 1744, fallen zusammen mit dem steilen Aufstieg Rameaus.

Er muss beizeiten dem Prinzen Carignan aufgefallen sein, nicht nur als zunehmend begehrter Klavierlehrer. Catherine Le Maure, eine der besten Sopranistinnen der Zeit, singt 1728 seine Kantate Le Berger fidèle – gleichsam eine Kurzoper. Im selben Konzert tritt auch der geniale Violinist und Komponist Jean-Marie Leclair auf, dessen Frau, eine Notenstecherin, vier von Rameaus Kantaten für die Publikation vorbereitet. Dieser Sammlung folgen zwei Kollektionen von Klavierstücken. Als 1732 das zweite Kind der Rameaus zur Welt kommt, Marie-Louise, hat sich der Komponist wohl schon mit dem Librettisten seiner ersten Oper zusammengetan. Dieser wendige Abbé Pellegrin, bald 70, kennt in Paris alle und jeden und hat für jegliches Genre geschrieben, auch für die Markttheater, wo Rameau ihm vielleicht zuerst begegnete.

Klug wählt man ein Sujet, das dem Publikum durch Jean Racines Tragödie Phèdre et Hippolyte von 1677 bekannt ist. Dessen Kernmotive übernimmt Pellegrin, holt aber das junge Paar Hippolyte und Aricie in den Vordergrund und lässt den jungen Helden am Ende nicht sterben – ohne indessen auf das Meeresungeheuer zu verzichten, das bei Racine den Tod Hippolytes herbeiführte. Während Rameau dieses Spektakel in nur siebzehn Takten abhandelt, wird im zweiten Akt der Gang des Theseus in die Unterwelt zum Weg in die Zukunft der Oper: Verdichtet in Dramaturgie, Struktur und Harmonik bis hin zu jenen enharmonischen Passagen, die sich in verblüffender Nähe eines Zeitgenossen bewegen, von dem Rameau so wenig weiss wie der von ihm, des Leipziger Thomaskantors Bach. Wie jener ist Rameau ein Neuerer nicht, indem er neu beginnt, sondern Traditionen auf neue Ebenen bringt.

Die Energie, das Glühen und Funkeln gerade dieser Partitur hat vielleicht auch damit zu tun, dass den Komponisten noch kein Betrieb, keine Theaterroutine abgeschliffen hat. Und so, wie sein Freund Alexis Piron ihn schildert, hält sich Rameau auch dem Pariser Trubel fern. Gern treffen sich beide vormittags um elf in den Tuilerien, wenn dort kaum jemand sonst unterwegs ist. Meist erkennt Rameau den kurzsichtigen, nach der Lorgnette greifenden Piron eher als dieser ihn, der von fern aussieht «wie eine Orgelpfeife ohne Blasebalg» – dass der Komponist ausserordentlich hochgewachsen, mager und blass war, bestätigen alle, die ihn beschrieben. Über Persönliches spricht er nie, über Musik um so mehr: «Seine ganze Seele, sein ganzer Geist war in seinem Cembalo». Er ist keiner der Männer von Welt, die täglich zehn Salons besuchen.

Das Image eines gelehrten Musikers hat vielleicht auch Voltaire im Sinn, als er am Tag nach der Uraufführung über «Ramau» schreibt, dieser Mann habe «das Unglück, mehr über Musik zu wissen als Lully. Er ist ein musikalischer Pedant. Er ist exakt und langweilig.» Das Publikum ist allerdings so angetan, dass Hippolyte et Aricie 32 Mal in Folge gespielt werden kann – für Rameau ist das auch finanziell erfreulich, denn den Opernautoren werden für jede der ersten zehn Vorstellungen je 100 Livres und für die nächsten 20 je 50 Livres gezahlt. Damit kommt er auf 2.000 Livres, etwa 40.000 Euro. Dass sich nach und nach eine gegnerische Fraktion von «Lullisten» formiert, denen er zu komplex komponiert, macht ihn nur interessanter, auch für Voltaire, der nun sein Librettist werden möchte. «Ihre Musik ist bewundernswert», schreibt er ihm im Dezember 1733, «doch eben das schafft Ihnen Feinde, und grausame Feinde. Ich müsste weniger haben als sie, wäre ihre Anzahl proportional zum Talent.»

Der Mehrheit der Pariser dürften solche ästhetischen Diskussionen so fern sein wie der Mond. Schon ein Programmheft der Académie Royale kostet mit 30 Sols soviel, wie ein Handwerker oder Arbeiter maximal in zwei Tagen verdient. Für eine einzige der 132 grossen Wachskerzen, die den Saal zur Premiere erleuchten, müsste er eine ganze Woche arbeiten, auf gut 200 Livres kommt er im Jahr. Marie Antiers hingegen, die Phèdre des Abends, kann es auf alles in allem 12.000 Livres an realen Jahreseinnahmen bringen, immerhin das halbe Einkommen eines der Gentilhommes de la Chambre, der Staatsminister, die sie aus ihren Logen lorgnettieren. Wie sie aber klagt, was sie singt, als sie erfährt, ihr geliebter Hippolyte sei tot, wie Verzweiflung und Schuldbewusstsein sie in den Selbstmord treiben – diese existenziellen Töne werden weit über die elitären Gäste am 1. Oktober 1733 hinaus dringen. «Musique d’un caractère neuf», so fasst es der Mercure de France zusammen. «Die günstige Aufnahme, die das Publikum dieser Oper erwies, lässt zahlreiche Aufführungen erhoffen.»

Text von Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Gespräch

Musikalischer Reichtum ist bei Rameau überall zu finden

Die französische Dirigentin Emmanuelle Haïm gehört zu den Stars der historisch informierten Aufführungspraxis. Vor allem im französischen Barockrepertoire ist sie zu Hause wie wenige andere. Jetzt ist sie zum ersten Mal am Opernhaus Zürich zu Gast. Ein Gespräch über den Ausnahmekomponisten Jean-Philippe Rameau.

Frau Haïm, Sie beschäftigen sich schon lange mit der Musik von Jean-Philippe Rameau. Vor kurzem haben Sie in Dijon dessen letztes Bühnenwerk, Les Boréades, dirigiert, nun folgt in Zürich Hippolyte et Aricie, Rameaus Erstlingswerk für die Opernbühne, das dreissig Jahre früher entstanden ist. Was für eine Entwicklung vollzieht der Komponist in diesen Jahren?

Als Rameau 1733 Hippolyte et Aricie komponierte, war er bereits 50 Jahre alt, und obwohl es sein «erster Versuch» für die grosse Opernbühne war, ist ihm damit gleich ein Meisterwerk gelungen. Entscheidend zum sofortigen Erfolg dieser Tragédie en musique beigetragen hat sicher der klug gewählte Stoff: Die tragischen Ereignisse um Phädra, Theseus und Hippolytos, die von Schuld, Verbrechen und Vernichtung erzählen, mussten zwangsläufig zu einer wilden und zuweilen verstörenden Musik führen. Die Figuren, die der griechischen Mythologie entstammen, und ihre tragischen Schicksalsverstrickungen sind wie dafür geschaffen, Rameaus neuartige, harmonisch kühne, reiche und komplexe Musiksprache auf der Opernbühne zu etablieren. Es ist ein erstaunlich perfektes, geradezu vollendetes Erstlingswerk. Trotzdem versuchte Rameau aber konsequent, sich weiterzuentwickeln und am Puls der Zeit zu bleiben: es gibt nicht eine, sondern drei Versionen von Hippolyte: als das Werk 1742 und 1757 in Paris wiederaufgenommen wurde, arbeitete Rameau es jedes Mal um. Das Gleiche gilt für Opern wie Castor et Pollux, von der es mehrere Versionen gibt, oder Dardanus, wo die beiden Fassungen von 1739 und 1744 eigentlich völlig unterschiedliche Stücke sind. Als Rameau im Alter von 80 Jahren Les Boréades komponierte, hat er dann genau das gemacht, was er wollte, ohne auf Meinungen oder Urteile anderer zu hören. Er konnte dieses Werk selbst nicht mehr erleben oder umarbeiten – aber ich glaube, in diesem Fall hätte er das auch nicht getan. Es gibt bei Rameau keine Entwicklung der Form; diese hat er von seinen Vorgängern übernommen und weitestgehend unangetastet gelassen. Die Entwicklung besteht darin, dass Rameau sich selber immer wieder revidierte und dabei die wechselnden Moden, die geistigen Strömungen seiner Zeit, aber auch den Geschmack des Publikums berücksichtigte. Für mich ist deshalb jede einzelne Fassung seiner Opern ein Meisterwerk.

Äusserlich betrachtet, könnte man meinen, Rameau sei im Alter von 50 Jahren urplötzlich von der Muse geküsst worden. Briefe des Komponisten zeigen aber, dass er lange bevor er überhaupt eine Oper geschrieben hatte, schon sehr von seiner Sonderstellung als Komponist überzeugt war. Sind Rameaus Bühnenwerke also von langer Hand vorbereitet?

Ich denke schon. Die Cembalostücke, die Rameau einige Jahre vor Hippolyte et Aricie geschrieben hat, sind beispielsweise genauso sorgfältig konstruiert und durchdacht wie später seine Bühnenwerke. Und der Traité de l’harmonie, Rameaus 1722 veröffentlichte Harmonielehre, in die er viel Zeit investierte und die er immer wieder erweiterte, zeigt, wie intensiv und detailliert er sich mit den Gesetzen der Musik beschäftigt hat. Natürlich wären seine Bühnenwerke ohne diese Theorie undenkbar. Aber für mich sind die Cembalostücke oder der Traité nicht nur Vorübungen, sondern ebenfalls in sich geschlossene und perfekte Werke. Es ist ein Glück, dass Rameau in Paris mit den richtigen Menschen zusammengekommen ist, und sich die Möglichkeit ergab, Hippolyte et Aricie auf die Bühne zu bringen, sonst hätte seine Opernkarriere vielleicht auch früher begonnen oder gar nie stattgefunden. Rameau hatte es wohl lange nicht leicht, einen Textdichter zu finden, der seinen Ansprüchen genügte. Sein Vorgänger Jean-Baptiste Lully hatte mit Philippe Quinault stets einen talentierten Librettisten zur Seite, der ihm alle Wünsche erfüllen konnte. Rameau benötigte aber Texte von einer anderen Qualität: sie sollten sich nicht mehr so eng an der gesprochenen Tragödie orientieren, sondern einen Raum öffnen, in dem sich die Musik entfalten konnte. Er brauchte eher Umrisse, eine Hülle, die er dann ausfüllen konnte. In Hippolyte et Aricie erfahren wir beispielsweise nur partiell, was mit Phèdre passiert. Diese Zurücknahme der konkreten Handlung zugunsten einer differenzierteren musikalischen Ausgestaltung ist von Rameau aber durchaus so gewollt.

Die Musik von Hippolyte et Aricie liess Rameaus Zeitgenossen aufhorchen. Voltaire meinte, Rameau habe aus der Musik «eine neue Kunst» gemacht, André Campra befand, dass in diesem einen Werk genügend Musik für zehn Opern stecke. Was war an dieser Musik so überraschend?

Der allgemeine Reichtum seiner Partitur, die Komplexität der Harmonien, die Gewagtheit aber auch die Subtilität von Rameaus Dissonanzen müssen auf seine Zeitgenossen starken Eindruck gemacht haben. Es geht dabei nicht nur um einzelne Stellen, dieser Reichtum ist überall zu finden: Schon die Ouvertüre ist aussergewöhnlich – lyrisch und sehr tragisch zugleich, mit einer komplexen fugierten Struktur im Mittelteil. Aber auch die Schilderung einzelner Charaktere ist bei Rameau äusserst differenziert, beispielsweise zu Beginn des dritten Akts, wo er alle Mittel nutzt, um die Charakterzüge von Phèdre zu zeichnen: ihre Fragilität, aber auch ihre Verzweiflung kommen hier sehr deutlich zum Ausdruck. Man könnte Rameaus musikalischen Reichtum aber auch anhand der Chöre aufzeigen, sie weisen aussergewöhnlich komplex geführte Mittelstimmen und ausgefeilte harmonische Wendungen auf, ohne dass dabei der natürliche Fluss und die Vitalität verloren geht – oder anhand der Zusammensetzung des Orchesters: auch hier gibt es bei Rameau eine unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten und Klangmischungen: die Fagotte beispielsweise werden nicht mehr nur in der Bass- sondern auch in der Tenorlage eingesetzt, was eine deutlich hörbare Farbe ist. Mit vier Flöten und Oboen kriegen die Bläser mehr Bedeutung; aber auch der Streicherkörper mit einer gemischten Bassgruppe aus Celli, Violen und Gamben erlaubte Rameau, mit den Klängen, wie mit Farben zu malen.

Für die Zeitgenossen von Rameau, die noch an Lullys Stil gewohnt waren, kam das einer Revolution gleich. Für den durchschnittlichen Hörer von heute, der sich an den «Lärm» des 21. Jahrhunderts gewöhnt hat, unterscheiden sich die musikalischen Sprachen von Lully und Rameau nur vage voneinander. Finden Sie das ein Problem?

Man kann solche Unterschiede natürlich nur hören, wenn diese Musik oft genug gespielt wird. Das ist ausserhalb von Frankreich nicht überall der Fall. Ich versuche sehr viel Musik von Rameau zu dirigieren und sie den Musikern schmackhaft zu machen. Nur wenn die Musiker selbst von der Qualität dieser Kompositionen überzeugt sind und dafür einstehen, kann die Begeisterung auch auf das Publikum überspringen. Wenn aber die Möglichkeit besteht, aufmerksam den Tragédies en musique von Lully, Charpentier, Campra und Rameau zuzuhören, wird selbstverständlich auch der heutige Hörer deutliche Unterschiede feststellen.

Schlecht steht es um die Verbreitung von Rameaus Musik allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass sie über ein Jahrhundert lang überhaupt nicht mehr zu hören war. Claude Debussy bedauerte das beispielsweise sehr, und war begeistert, als Hippolyte et Aricie 1908 zum ersten Mal wieder auf die Bühne kam…

Wenn man die kritischen Editionen von Rameaus Werken aus der Zeit um 1900 studiert, ist man erstaunt, was für ein umfassendes Wissen damals vorhanden war. Musiker wie Claude Debussy oder Vincent d’Indy schätzten Rameaus Werke sehr, erforschten die verschiedenen Fassungen und halfen, dieses Repertoire wieder zu entdecken. Die Realisierung von Rameaus Opern war damals sicher noch sehr schwierig, allein deshalb, weil die Instrumente um 1900 viel höher gestimmt wurden als zu Rameaus Zeiten, und deshalb die Gesangsstimmen kaum singbar waren. Dass wir heute wieder regelmässig Rameau hören können, hat aber nicht nur mit der historisch informierten Aufführungspraxis der jüngst vergangenen Jahrzehnte zu tun, sondern auch damit, dass sich gewisse Musiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts stark für seine Kompositionen interessierten. D’Indy oder Debussy sind für die Wiederentdeckung von Rameaus Musik ähnlich bedeutend wie Mendelssohn im 19. Jahrhundert für die Bach-Renaissance.

Debussy schrieb etwas scherzhaft, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn Rameau zuerst seine Opern und erst danach seine theoretischen Abhandlungen geschrieben hätte. Einige Zeitgenossen hielten Rameau nämlich eher für einen musizierenden Philosophen als für einen praktischen Theatermusiker, was zu grossen Streitereien zwischen den Anhängern Lullys und denjenigen Rameaus und später auch zwischen den Verfechtern der französischen und der italienischen Oper führte.

Aber so war Rameau. Die Gesetzmässigkeiten und Regeln der Musik spielten für seine Auffassung eine grosse Rolle. Es war im 18. Jahrhundert ausserdem allgemein üblich, seine theoretischen Überzeugungen aufs Papier zu bringen. Auch die Flötenschule von Quantz oder die Klavierschule von C. P. E. Bach – heute unverzichtbare Quellen für die historische Aufführungspraxis – stammen aus dieser Zeit. Es ist das Zeitalter der Aufklärung, viele Dinge werden neu organisiert und definiert – und das schlägt sich eben auch in grossen Abhandlungen nieder. Debussy scheint das aus einer anderen Perspektive zu sehen: er glaubt vielleicht, dass die intellektuellen Züge Rameaus Ansehen geschadet haben, und dass seine Musik im 19. Jahrhundert deshalb vergessen ging. Aber die Debatten und Streitereien über Rameaus Musik hatten ja durchaus auch etwas Gutes – jedenfalls haben sie den Komponisten immer wieder dazu motiviert, sein Werk zu revidieren und weiterzuentwickeln.

Sie haben es schon angesprochen: Rameau benötigte für seine Kompositionen Texte von einer besonderen Qualität. Gemessen an Jean Racines sehr berühmter Tragödie Phèdre aus dem Jahr 1677 ist das Narrativ in Rameaus Oper fragmentarisch, flach und dramaturgisch etwas sonderbar: Im zweiten Akt der Oper wird sogar eine nebensächliche Erzählung über Theseus in der Unterwelt ausgebreitet, die bei Racine nur am Rand erwähnt wird. Warum das?

Die Antwort ist ganz einfach: Weil dieser Akt Rameau die Möglichkeit bietet, eine unglaubliche Musik zu schreiben! Im zweiten Akt wird tatsächlich eine zusätzliche Geschichte erzählt; es geht darum, wie Thésée in die Unterwelt steigt, um die Freigabe seines Freundes Pirithous zu bewirken. Rameau nutzt diesen Akt, um die Figur des Thésée einzuführen, und ihn musikalisch zu charakterisieren. Besonders interessant ist der zweite Akt aber im Vergleich mit dem ersten: während der erste mit den Priesterinnen, Diana und Aricie vorwiegend weiblich besetzt ist, bildet der zweite Akt einen grossen Kontrast dazu: nicht nur Thésée und Pluto sind Männerstimmen, sogar die – eigentlich weiblichen – Figuren der Parzen und der Tisiphone werden hier ausschliesslich von Tenor- und Bassstimmen gesungen. Dieser Höllenakt hat also eine ganz eigene musikalische Farbe, nicht nur was die Stimmen angeht, sondern auch im Orchester: in der Hölle gibt es natürlich keine Flöten. Schliesslich hören wir im zweiten Akt die beiden Trios des Parques, die zu den harmonisch gewagtesten Stücken von Rameau zählen. Bei der Uraufführung weigerten sich die Musiker, das zweite dieser Trios, das den Akt beschliesst, zu spielen. Für die «höllischen» Dissonanzen und unerwarteten Modulationen dieser Passagen hatten sie kein Verständnis.

Eine Besonderheit im Aufbau der Tragédies en musique sind die sogenannten Divertissements: jeder Akt ist von Chören, Tanzmusiken und orchestralen Zwischenspielen durchsetzt, die nur lose mit der Handlung verbunden sind…

Diese Form hat einen ganz bestimmten Grund. Die Zusammenführung von Tanz, Musik und Theater war der Traum von Lully. Louis XIV., bei dem Lully als Musiker angestellt war, war selbst ein begnadeter Tänzer und von der Tanzkunst geradezu besessen. Und Lully hatte die Genialität, die damals in Frankreich sehr beliebte Sprechtragödie zu musikalisieren und sie mit prächtigen Balletten und Chören zu verbinden. Die Tragédie en musique war eine Machtdemonstration der Regentschaft von Louis XIV. Es ist eine typisch französische Form: das Barbarische der griechischen Tragödie und das Prunkvoll-Elegante der Tanzkunst hat die Franzosen damals gleichermassen begeistert.

Für die deutsche Mentalität ist die Verbindung so unterschiedlicher Elemente seit jeher problematisch, die Divertissements stören geradezu die Stringenz der Tragödie. Muss man dieser besonderen Kunstform also vielleicht mit einer weniger intellektuellen Haltung begegnen? Paul Valéry gab 1934 beispielsweise Schauspielern, die eine Tragödie von Racine aufführten, den Rat, sich nicht um den Sinn, sondern um die Musikalität der Worte zu kümmern. Müsste die Tragédie en musique demnach nicht in ganz besonderem Masse erlebt statt verstanden werden?

Es wäre auf jeden Fall falsch, die Divertissements als Störfaktoren aufzufassen, die die Handlung unterbrechen – insbesondere bei Rameau, der diese Zwischenspiele sehr subtil und wirkungsvoll einsetzt. In Hippolyte et Aricie tragen die Divertissements viel dazu bei, dass die verschiedenen Akte ganz unterschiedliche musikalische Färbungen haben. Das Divertissement der Jagd im vierten Akt bei spielsweise ist wild, lebensfroh und sehr energiegeladen. Und das hat natürlich auch eine dramaturgische Bedeutung: es versetzt das Publikum nämlich in eine Stimmung, die den unmittelbar danach folgenden (vermeintlichen) Tod Hippolytes besonders tragisch erscheinen lässt. Ähnliches lässt sich im dritten Akt beobachten: Thésée ist soeben zurückgekehrt und findet seine Frau Phèdre zusammen mit seinem Sohn Hippolyte vor, ohne zu wissen, was zwischen den beiden vorgefallen ist. Thésée ist also innerlich völlig aufgewühlt. Und genau hier fügt Rameau das Divertissement der Matrosinnen und Matrosen ein, die die Heimkehr des Helden feiern. Für Thésée sind diese Feierlichkeiten aber unerträglich. Als Publikum fühlt man mit ihm mit und spürt, dass er sich denkt: Wann wird das endlich aufhören? Je schöner der Matrosenchor singt, desto mehr kann man mit Thésée mitfühlen, der von einer schrecklichen Ungewissheit gequält wird. Für die gesamte Konstruktion, aber auch zur Steuerung der Empfindungen des Publikums sind die Divertissements also absolut notwendig.

Sie haben Hippolyte et Aricie 2012 bereits an der Pariser Oper dirigiert. Inwiefern unterscheidet sich die Fassung, die Sie jetzt in Zürich spielen, von der damaligen?

Wir spielen hier eine völlig andere Fassung. Wie gesagt, gebe ich keiner der drei Fassungen der Oper den Vorzug. Es sind alle gleich gut. Und ich bin der Meinung, dass man die verschiedenen Versionen in einem pragmatischen Sinn verwenden darf, weil auch Rameau das so gemacht hat: Man darf sie den musikalischen Möglichkeiten und szenischen Anforderungen entsprechend mischen. Wir spielen hier eine Mischfassung, die zu grossen Teilen aus der ersten Version von 1733 besteht, mit Einschüben aus den beiden Partituren von 1742 und 1757. Den Prolog des Werks, der in diesem Fall nicht nur eine Huldigung an den König ist, sondern eine eigene Geschichte erzählt, lassen wir weg. Er würde nicht in das Regiekonzept von Jetske Mijnssen passen, und es ist mir sehr wichtig, ihre Vorstellungen musikalisch zu unterstützen. Auch Rameau hat den Prolog in der letzten Fassung von Hippolyte et Aricie weggelassen, und seine späten Opern haben ebenfalls keinen Prolog mehr. Das gibt uns heute die Freiheit, ganz theaterpraktisch zu denken und das Material so einzurichten, dass wir es möglichst stimmig und wirkungsvoll auf die Bühne bringen können.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche.

Foto von Marianne Rosenstiehl.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Pressestimmen

«Ein bezwingendes Dirigat, eine kluge, hochästhetische Regie sowie stilistisch beschlagene Solisten: Die Zürcher Neuproduktion von Jean-Philippe Rameaus «Hippolyte et Aricie» ist ein Höhepunkt der Saison (…)»

NZZ vom 20. Mai 2019«Ein Triumpf auf ganzer Linie.»

Radio SRF 2 Kultur vom 20. Mai 2019«Selten wurde eine durchaus verworrene mythologische Handlung so zwingend, so subtil und klug erzählt. (…) Zu dieser so beglückenden Regie kam aber auch eine ungeheuer espritvolle musikalische Umsetzung durch die mehr als energiegeladene Dirigentin Emmanuelle Haïm am Pult des opernhauseigenen Orchestra La Scintilla.»

Deutschlandfunk Musikjournal vom 20. Mai 2019«Was man nicht alles anstellen kann mit einem Dirigierstab: Menschen schälen, bis ihre Gefühle blank liegen. Ihnen den Boden unter den Füssen wegziehen und sie dann wieder landen lassen, sanft oder hart. Sie quälen, trösten, einsperren, beflügeln. Emmanuelle Haïm jedenfalls kann das.»

Tages-Anzeiger vom 20. Mai 2019

Drei Fragen an Andreas Homoki

Mit Hippolyte et Aricie steht zum ersten Mal in Ihrer Intendanz ein Werk von Jean-Philippe Rameau auf unserem Spielplan. Welche programmatischen Überlegungen stehen dahinter?

Die französische Oper spielt im Gesamtspektrum unseres Barockrepertoires eine ganz besondere Rolle, gerade weil sie lange Zeit nicht so im Fokus stand wie beispielsweise die Opern Händels. Da gibt es für unser Opernhaus noch viel zu entdecken – zum Beispiel eben Rameau. Hippolyte et Aricie stellt hier ein zentrales Werk dar, und es ist erstaunlich, dass Rameau es erst im Alter von 50 Jahren als seine erste Oper überhaupt komponiert hat. Seine ungeheure farbenreiche Harmonik und die eigenwilligen musikalischen Stimmungen, die sich aus ihr ergeben, faszinieren mich persönlich sehr. Allerdings stellt Rameau, wie generell das französische Barock für unsere heutige Opernpraxis, immer noch eine grosse Herausforderung dar. Schliesslich braucht es dazu hochspezialisierte Interpreten – sowohl auf der Bühne als auch im Orchestergraben. Dies bedeutet zum Beispiel oft, dass man ein spezielles Instrumental-Ensemble engagieren muss, während das eigene Orchester spazieren geht. Vor allem deshalb habe ich in meiner Zeit als Intendant in Berlin dieses Repertoire gemieden. Hier in Zürich haben wir allein mit unserem Orchestra La Scintilla natürlich vollkommen andere Voraussetzungen.

Wie stehen Sie persönlich zum französischen Barockrepertoire?

Der französischen Barockoper wird ja oft vorgeworfen, statisch oder gar untheatralisch zu sein. Das finde ich überhaupt nicht. Im Gegenteil: ich hege eine grosse Vorliebe für diese Gattung und habe mir als Regisseur vor zwei Jahren mit Marc-Antoine Charpentiers Médée hier in Zürich selbst einen lang gehegten Herzenswunsch erfüllen dürfen. Sehr interessant ist in der französischen Oper zum Beispiel das starke Fluktuieren zwischen Rezitativen und Arien, das so ganz anders ist als in der sehr viel stärker formalisierten italienischen Da-Capo-Arie der Zeit. Andererseits stellen die opulenten Divertissements mit ihren Chor- und Tanzeinlagen eine szenische Herausforderung dar, da sie den Handlungsverlauf stark bremsen. Aber diese fantasievollen und aufwändigen Aktschlüsse sind integrale Bestandteile dieser speziellen Opern-Form, denen ich mich als Regisseur lustvoll stellen muss. Mir ist es daher wichtig, dass die Regie in diesen Divertissements das Feld nicht einfach einem Choreografen überlässt, sondern diese auch auf die Handlung bezogen interpretiert.

Wer sind die Rameau-Spezialisten dieser Produktion?

Wir sind sehr stolz, dem Zürcher Publikum zum ersten Mal die Dirigentin Emmanuelle Haïm präsentieren zu können. Sie gehört seit langem zu den gefragtesten Interpretinnen der Szene und wird mit ihrem Ensemble Le Concert d’Astrée international gefeiert. Besonders hat es mich gefreut, dass sie selbst sehr am Gesamtergebnis Musiktheater interessiert ist und gemeinsam mit der Regisseurin eine Fassung eigens für Zürich eingerichtet hat, in die ihre profunde Kenntnis über Rameaus Werk eingeflossen ist. Ich bin darüber hinaus sehr gespannt auf die neue Inszenierung von Jetske Mijnssen, die in Strasbourg mit Giovanni Legrenzis La divisione del mondo vor Kurzem eine sensationell schöne Barock-Ausgrabung auf die Bühne gebracht hat, und natürlich auf unser herausragendes Ensemble französischer Künstler wie Stéphanie d’Oustrac, Mélissa Petit und Cyrille Dubois.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn trifft...

Stéphanie d’Oustrac

Welche mag sie sein? Ist sie überhaupt dabei? Wesen mit gewaltigen Rabenköpfen gehen umher, Frauen und Männer. Es wird noch nicht geprobt. Manche albern herum, zeigen einander die Schnäbel und spreizen die krallenbewehrten Finger. Eine Gestalt schreitet langsam auf und ab, unten weisser Reifrock, oben dringen unter dem schwarzen Kopfgefieder brünette Locken hervor.

Eine Gangart, die den Blick anzieht, sehr konzentriert. Als die Gestalt die Arme ausbreitet, sieht es aus, als werde sie gleich singen. Ja, das ist Stéphanie d’Oustrac. Aber sie wird jetzt keinen Ton singen. Im zweiten Akt von Hippolyte et Aricie ist nichts für Phèdre komponiert. Regisseurin Jetske Mijnssen verschafft ihr einen stummen Auftritt in Plutos Unterwelt.

Das ist eine andere Antike als die, in der die Mezzosopranistin zuletzt auf der Bühne stand, in den Troyens von Hector Berlioz an der Pariser Opéra Bastille. Da war sie Cassandre, mit gebündeltem, gleissendem Mezzosopran, heftig und exzessiv, die aufbegehrende Tochter des Trojanerkönigs, die spannendste Gestalt in dieser Produktion. Sie lacht hell auf, als ich damit unser Gespräch nach der Probe beginne. Nicht, weil das so komisch wäre – Stéphanie d’Oustrac lacht einfach gern, und sie wirkt so offen, wie sie in ihren Rollen geheimnisvoll und gefährlich ist. «Die Bastille ist so gross,» meint sie, «da ist es schwierig, Nähe herzustellen. Man muss da ziemlich stark und muskulös singen. Ich hatte einen Monat, um das wieder herunterzufahren, und ich brauchte den auch. Bei Rameaus Phèdre in Zürich ist die Arbeit mit der Stimme ganz anders.» Mit Rameaus Oper knüpft Stéphanie d’Oustrac an ihren Start ins Metier an. Denn ihre Bühnenkarriere begann mit barocker Musik in historischer Aufführungspraxis, zuerst bei William Christie. Der Gründer von Les Arts Florissants suchte 1999 eine Médée für Lullys Oper Thésée, und Stéphanie, Gesangsstudentin in Lyon, fuhr zum Vorsingen nach Paris. «Da hörte ich so viele tolle Sänger, dass ich dachte: Du hast sowieso keine Chance! Dadurch verlor ich meine Angst. Das war wohl gut so.» Wie gut das war, hat Emmanuelle Haïm zu Protokoll gegeben, damals Assistentin von Christie und nun Dirigentin der Zürcher Produktion: «Das war die Médée, auf die wir gewartet hatten, ein Mädchen mit überragender szenischer Präsenz und perfekter Projektion der Stimme, und sie hatte die Qualitäten einer echten Schauspielerin!»

«Das Schauspiel», sagt Stéphanie, «war meine erste Leidenschaft und ist es immer noch. Ich war so extrem schüchtern, dass meine Mutter mich in eine Theatergruppe schubste, als ich neun war. Ich dachte, ja, das ist meine Heimat! Aber ich durfte immer nur den Pagen spielen.» Sie lacht. «Dann war ich ein Jahr lang im Kinderchor in Rennes, mit elf. Danach bekam ich Asthma, aber ich wusste nun, dass ich singen wollte. Opern kannte ich überhaupt nicht. Was ich davon im Radio hören konnte, fand ich langweilig. Mit fünfzehn, sechzehn habe ich einen Liederabend mit Teresa Berganza gehört, ohne Bühne, aber sie hat trotzdem agiert, und da dachte ich, so möchte ich sein! Mein erster Auftritt auf der Bühne war eine Amateuraufführung von Purcells Dido and Aeneas, wir machten unsere Kostüme selbst, und ich war Belinda…pfff…erstaunlich!» Als Stéphanie ein Star der französischen Barockszene wurde, war sie 25. «Seltsam, ich habe in der Zeit nie über anderes Repertoire nachgedacht. Hätte sich meine Stimme nicht verändert, hätte ich immer so weitersingen können. Aber ich wollte auch Herausforderungen. Wenn ich schon von meiner kleinen Tochter wegfuhr, musste es das wert sein.» So ein Schritt war die Doppelrolle Muse und Niklausse in Les Contes d’Hoffmann, von Laurent Pelly inszeniert. «Ich kämpfte dauernd mit Schauspielen und Singen – meine Gesangstechnik kam nicht hinterher! Inzwischen weiss ich, dass man über den Rollencharakter vokale Probleme lösen kann. Das übe ich auch mit meinen Studenten. Du musst genau wissen, wer du bist in einer Rolle. Wenn das nicht klar definiert ist, singe ich mehr, als dass ich darstelle. Und wenn ich anfange, mir beim Singen zuzuhören, ob alles gut klingt, ist das das Ende.»

Von Jacques Offenbach aus kam sie weiter. 2010 war sie reif für Carmen, die sie jetzt auch in Dallas und Berlin singt, «aber mit meiner Stimme, nicht so eine – uhhhh – big voice. Carmen wurde ja auch nicht für ein grosses Haus komponiert, in der Partitur steht fast nur pianissino, piano, mezzoforte. Der Umgang mit solchen Opern ändert sich auch dank Cecilia Bartoli, sie bricht mit den Gewohnheiten.» Auch ihrem besonderen Liebling Berlioz, findet sie, tut eine subtilere, lichtere Gangart ganz gut. Einer der Jüngeren in ihrem Repertoire ist übrigens ein Verwandter: Francis Poulenc. «Ich glaube, er war der Cousin eines Grossvaters, aber so genau weiss ich es nicht, Schande über mich…» Macht nichts, die Genealogie der Familie Badouel d’Oustrac ist schnell im Netz zu finden. Ihr Aufstieg im Aveyron, im Südosten Frankreichs, beginnt ziemlich genau zur Zeit von Rameaus Durchbruch in Paris. Ein Nachfahre dieser Bürger bringt es um 1900 zum Départementschef und heiratet eine Nichte jenes Emile Poulenc, dessen Sohn der Komponist ist – übrigens ein Nachfahre der Brüder, die zu Berlioz’ Zeiten Chemikalien für Fotografen herstellten. Aus ihrem Geschäft wurde später Rhône-Poulenc, der grosse Chemie- und Pharmakonzern…

Solche Grossbürger meint Stéphanie d’Oustrac also, wenn sie sagt: «Meine bourgeoisen Vorfahren hätten eine Sängerin in der Familie für einen Skandal gehalten. Im 19. Jahrhundert war eine Sängerin eine Hure. Auch Poulenc als homosexueller Musiker war ein Skandal, aber zum Glück war er berühmt, daher war es okay…» Sie findet es ihrerseits völlig okay, sich singend in repressive Rollenmodelle der Opern früherer Zeiten zu stürzen. «Das ist Teil unserer Geschichte, wir können nicht alles umgehen. Wir kommen selbst aus all dem und wissen, wir mussten kämpfen und sind damit auch nicht fertig. Dass ich eine moderne Frau bin, hindert mich erst recht nicht, auf der Bühne etwas zu rekreieren, was in einer anderen Zeit entstand. Das greift mich nicht an.» Doch das entscheidende Profil einer Rolle entsteht für sie erst mit den Proben. «Wenn Jetske eine ältere Phèdre haben möchte, spiele ich die, aber nein, sie will eine jüngere, wahrscheinlich jünger, als ich selbst bin. Sie ist die zweite Frau von Thésée, wahrscheinlich liebt sie Hippolyte, weil sie einander in der Generation ähnlicher sind. Ich feile daran. Sie ist sehr frontal. Unglaublich, wie sie von Liebe zu Wut springt, da gibt’s kein Dazwischen», sie macht eine scharfe Geste und ein fauchendes Geräusch. «Ich bin meist beim Proben nicht weniger intensiv als in der Aufführung, denn ich will sehen, wie weit ich gehen kann. Wenn ich mit halber Stimme singe, passe ich zu sehr auf die Energie auf.»

Die Vorstellung aber, man müsse sich nur mit Haut und Haaren in eine Partie schmeissen, sei komplett falsch. «Wir müssen mit unseren Stimmmuskeln klarkommen und sie ruhig halten, auch wenn es um Wut geht. Es ist eine riesige Arbeit, diese Distanz zwischen Gefühl und Körper. Ich sage meinen Studenen, haltet die Pferde fest, sonst könnt ihr nicht singen! Wir müssen so vieles zur gleichen Zeit kontrollieren. Das Tempo vom Dirigenten aufnehmen, die Distanz im Körper bewahren, emotional involviert sein… Aber genau das mag ich an Opern. Je mehr Dinge, die wir tun müssen, desto freier fühle ich mich! Diese schweren Perücken hier, die Reifröcke, die uns zu anderen Bewegungen nötigen – ich mag es, wenn man mir diese Zwänge auferlegt!» Und wo fängt da die Freiheit an? Sie lacht schallend. «Ja, was meinen wir mit Freiheit? Es gibt all diese Anweisungen und Wünsche, und ich finde MEINEN Weg, das auszudrücken. Es ist meine Freiheit, das zu erschaffen. Ich fühle meine Kraft.» Nur der prächtige schwarze Rabenkopf hat sie vorhin in der Probe an eine natürliche Grenze gebracht: «Ich bin allergisch auf Federn!»

Text von Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Meine Rolle

Der griechischen Sage nach ist Hippolytos Sohn des Theseus; Theseus wiederum gilt als einer der grössten griechischen Sagenhelden überhaupt, der den Minotaurus besiegt und Helena geraubt hat. In Rameaus Oper ist Hippolyte ein sehr junger Prinz, und Aricie ist vermutlich seine allererste Liebeserfahrung. Die Beziehung zwischen den beiden hat jedenfalls etwas sehr Jungfräuliches. Hippolytes Charakter erhält Tiefe vor allem durch das komplexe Beziehungsgeflecht, in dem er sich befindet: Sein Vater Thésée ist in die Unterwelt hinabgestiegen, um seinen Freund von dort zurückzuholen, und weder Hippolyte noch Phèdre, seine Stiefmutter, rechnen damit, dass Thésée aus der Unterwelt zurückkehren wird. Da sie nun also ihren Mann für tot hält, gesteht Phèdre ihrem Stiefsohn Hippolyte, dass sie leidenschaftlich in ihn verliebt ist und bringt Hippolyte damit in eine äusserst schwierige Situation. Als dann Thésée doch aus der Unterwelt zurückkehrt, wird die Situation für Hippolyte noch komplizierter, denn Thésée ertappt Hippolyte und Phèdre in einer zweideutigen Situation: Es scheint, als wolle Hippolyte sich an Phèdre vergehen, doch in Wirklichkeit ist es ganz anders – Phèdre wollte sich aus Gram darüber, dass Hippolyte ihre Leidenschaft nicht erwidert, selbst das Messer in die Brust stossen.

Für Hippolyte ist es natürlich ein Schock, dass seine Stiefmutter ihn begehrt, er kann mit dieser inzestuösen Liebe überhaupt nicht umgehen. Diese Szene mit meiner Bühnenpartnerin Stéphanie d’Oustrac zu spielen ist fantastisch, sie bietet szenisch ungemein viel an, worauf ich als Hippolyte reagieren kann. In dieser Szene wird man sich den ganzen Horror, den ein solches Geständnis für einen jungen Mann bedeutet, sehr gut vorstellen können.

Hippolyte steht also zwischen zwei Frauen: Er liebt Aricie, die ihn aber davon zu überzeugen versucht, dass ihre Verbindung unmöglich ist, wodurch seine Liebe zu ihr nur stärker wird. «Muss ich alles verlieren, was ich liebe?», fragt Hippolyte verzweifelt an einer Stelle. Phèdre, die andere Frau, ist seine Stiefmutter, die ihn leidenschaftlich begehrt und ihn mit ihrer Liebe zutiefst schockiert. Hippolyte wächst charakterlich an dieser schwierigen Situation, und am Ende wird er dafür belohnt, wenn er Aricie endlich heiraten darf. Dieses Opern-Happy-End unterscheidet sich von den meisten Stoffvorlagen, beispielsweise von Racine, Seneca oder Euripides, in denen Hippolyte am Ende von einem Meeresungeheuer verschlungen wird, das sein Vater Thésée aus Rache gegen ihn aufhetzt. Aber ich glaube sehr an dieses Happy End und freue mich natürlich für meine Figur, dass sie weiterleben darf!

Da ich fast schon mit der französischen Barockmusik aufgewachsen bin – ich habe am Pariser Conservatoire studiert und war anschliessend im Atelier Lyrique der Pariser Opéra –, liegt mir Jean-Philippe Rameau sehr nahe, und dass Französisch meine Muttersprache ist, macht vieles für mich einfacher. Aber selbst für Muttersprachler ist der Text dieser Oper oft nicht ganz einfach zu verstehen, denn der Librettist Pellegrin verwendet eine sehr poetische, elaborierte Sprache, und aus dieser Sprache entsteht Rameaus Musik. Diese Musik ist – auch in den Rezitativen – harmonisch ungemein reich. Es gibt eine direkte Linie von Rameau zu Debussy, Poulenc und Ravel. Ohne Rameau wäre die ganze grosse französische Opern-Tradition nicht denkbar.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 69, Mai 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Wie machen Sie das, Herr Bogatu?

Dieser Artikel erschien im April 2019.

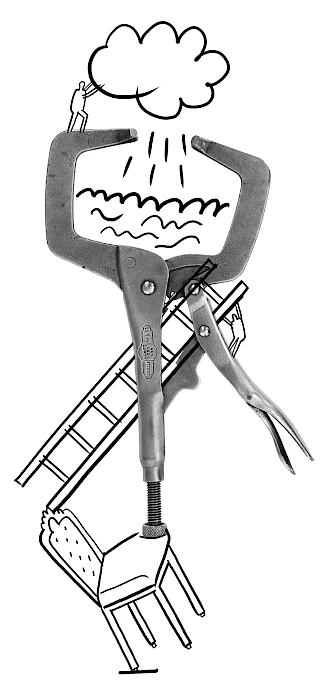

In den beiden Produktionen Il turco in Italia und Hippolyte et Aricie wird unsere Drehscheibe ausgiebig genutzt: Beide Bühnenbilder drehen sich um die eigene Achse, um dem Publikum viele verschiedene Perspektiven zu bieten. Doch wie funktioniert das eigentlich?

Unsere Drehscheibe ist eine mit Holz belegte, kreisrunde Stahlkonstruktion, die so in den Bühnenboden eingelassen ist, dass sie nur durch einen schmalen Spalt erkennbar ist. Die Stahlkonstruktion steht auf über hundert kreisrund angeordneten Kunststoffrädern, die auf blank polierten Fahrbahnen aus Blechstreifen rollen. Ausserhalb der kreisrunden Stahlkonstruktion der Scheibe liegen sich zwei im Bühnenboden versenkte Elektromotoren gegenüber, die je mittels einem Getriebe und einem Treibrad aus Gummi die Drehscheibe seitlich antreiben und bremsen können. Damit wir jederzeit wissen, auf welcher Position die Drehscheibe steht und wie schnell sie fährt, ist an der Drehachse in der Mitte ein Sensor angebracht, der auf hundertstel Grad genau die benötigten Daten liefert. Ebenfalls sind in dieser Achse elektrische Schleifkontakte untergebracht, die es uns ermöglichen, auf der Drehscheibe Strom für Scheinwerfer und sonstiges elektrisches Gerät zur Verfügung zu stellen.

Aufmerksame Leserinnen und Leser müssten sich nun eigentlich fragen, wie wir eine solche Drehscheibe auf der Bühne nutzen können, wenn wir doch für andere Vorstellungen wie z.B. Sweeney Todd oder Le Grand Macabre mit unseren Hubpodien grosse Teile der Bühne hoch und runter fahren können und noch dazu die Drehscheibe mal an der Bühnen-Vorderkante, aber auch mal weiter hinten zu sehen ist... Das Geheimnis liegt darin, dass die ganze eingelassene Scheibe mit dem darum liegenden Bühnenboden in einem fahrbaren Wagen untergebracht ist. Diesen Wagen nennen wir Drehscheibenwagen, und er ist genauso breit gebaut wie unsere Hubpodien. Mittels eines weiteren Elektromotors kann er vor und zurückbewegt werden. Wenn wir die Drehscheibe nicht benötigen, fahren wir mit dem Wagen ganz nach hinten, und die vorderen Podien gleichen das dadurch entstandene Loch wieder aus.

Da unsere Hinterbühne aber nur halb so gross ist wie der Durchmesser der Drehscheibe, haben sich die Theaterbauer 1980 etwas ganz Cleveres einfallen lassen: Sie teilten die Drehscheibe und den darunter liegenden Drehscheibenwagen in einen vorderen und einen hinteren Teil. Wenn der hintere Wagen bis zur Rückwand gefahren ist, löst die Bühnentechnik alle Verbindungsbolzen, die den vorderen mit dem hinteren Teil verbinden, und der hintere Teil wird mit den Podien abgesenkt. Anschliessend fährt der vordere Teil auf den hinteren Teil, und beide Teile übereinander gestapelt werden soweit abgesenkt, dass die Bühne wieder eine Ebene bildet. Die Genialität der Konstruktion wird dadurch vervollständigt, dass die Anschlüsse für Motoren, Sensoren sowie alle elektrischen Anschlüsse im vorderen Wagen untergebracht sind und die Zuleitungen dafür seitlich so geführt werden, dass sie beim Verschieben und Versenken der Drehscheibe nicht getrennt werden müssen.

Text von Sebastian Bogatu.

Illustration von Anita Allemann.

Dieser Artikel ist erschienen im MAG 68, April 2019.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hippolyte et Aricie

Synopsis

Hippolyte et Aricie

Erster Akt

Aricie lebt als Fremde am Hof von König Thésée. Sie liebt dessen Sohn Hippolyte aus erster Ehe. Hippolyte wiederum wird heimlich von seiner Stiefmutter Phèdre begehrt.

Aricie wird in ein Ritual der Diana gezwungen, das die Liebe zu Hippolyte unmöglich macht. Hippolyte versucht Aricie von ihrem fremdbestimmten Weg abzuhalten. Die beiden gestehen sich ihre Liebe.

Phèdre überwacht die Zeremonie. Als sich Aricie weigert, ihr Herz unter Zwang zu opfern und auf Hippolyte zu verzichten, rast Phèdre vor Wut und schwört Rache.

Diana erscheint, verurteilt Phèdre und bekennt sich zu Hippolyte und Aricie.

Den Hof erreicht die Nachricht, dass Thésée, der schon seit längerer Zeit abwesend ist, seinem Freund Perithous ins Höllenreich gefolgt sei. Oenone, Phèdres Vertraute, bestärkt ihre Herrin in der Hoffnung, Hippolytes Liebe zu gewinnen. Nun, da der König tot sei, könne sie Hippolyte die Krone anbieten, und ihre Liebe zu ihm werde dadurch rechtmässig. Phèdre fasst neue Hoffnung.

Zweiter Akt

Thésée sucht seinen Freund Peritheus im Höllenreich. Er bittet den Unterweltgott Pluto um die Freigabe von Perithous, der grausame Qualen erdulden muss. Pluto lehnt ab. Thésée fordert für sich den Tod, doch die Parzen, die Schicksalsgötter, verweigern ihm seinen Wunsch – über seine eigene Zukunft könne er nicht bestimmen. Thésée erfleht die Hilfe seines Vaters Neptun, der ihm einst drei Wünsche freigestellt hatte. Den ersten erfüllte er, als er Thésée Zugang in den Hades gewährte. Nun bittet ihn Thésée, wenigstens wieder zu den Lebenden zurückkehren zu dürfen. Pluto entlässt ihn schliesslich, fordert aber die Parzen auf, Thésées weiteres Schicksal zu verkündigen: Sie prophezeien ihm, dass Thésée zwar der Hölle entkommen, diese aber im eigenen Haus wiederfinden werde.

Dritter Akt

Phèdre wendet sich an Venus, um Hippolyte für ihre Liebe empfänglich zu machen. Sie ist machtlos in ihrem Verlangen nach ihm.

Als Hippolyte erscheint, bietet ihm Phèdre die Krone des verstorbenen Königs an, doch Hippolyte lehnt ab. Er weist auf Aricie: Nur ihr gelte seine Liebe, die Macht bedeute ihm nichts. Phèdre verflucht ihre Rivalin. In ihrer Verzweiflung gesteht sie Hippolyte ihre ganze Liebe. Als sie Hippolytes Entsetzen erkennt, bittet sie ihn, dass er sie mit dem Messer töte – Hippolyte versucht es ihr zu entwinden.

In diesem Augenblick kommt Thésée zurück und sieht Hippolyte in den Armen von Phèdre. Er glaubt, damit habe sich die Prophezeiung der Parzen erfüllt. Doch weder Hippolyte noch Phèdre sind in der Lage, ihm die Wahrheit zu gestehen. Um die Ehre von Phèdre zu retten, deutet Oenone Thésée gegenüber an, Hippolyte habe Phèdre Gewalt angetan.

Das Volk strömt herbei, um dem Meeresgott für Thésées glückliche Heimkehr zu danken. Alleingelassen, ist Thésée hin und hergerissen zwischen der Liebe zu seinem Sohn und Rachegefühlen. Schliesslich bittet er seinen Vater Neptun um die Erfüllung des dritten und letzten Wunsches. Hippolyte soll sterben.

Vierter Akt

Hippolyte bereitet sich darauf vor, ins Exil zu gehen. Aricie begreift Hippolytes Verzweiflung nicht, da er es nicht wagt, sie über Phèdres Liebesgeständnis aufzuklären. Hippolyte bekräftigt gegenüber Aricie seine unverbrüchliche Liebe zu ihr. Er bittet sie schliesslich, gemeinsam mit ihm zu fliehen. Sie schwören einander ewige Treue.

Eine Jagdgesellschaft verspottet die Macht der Liebe.

Aricie muss mitansehen, wie Hippolyte von einem Ungeheuer verschlungen wird.

Verzweifelt und voller Schuldgefühle über Hippolytes Tod, will Phèdre ihrem Leben ein Ende bereiten.

Fünfter Akt

Phèdre hat Thésée im Sterben ihre Liebe zu Hippolyte gestanden. Thésée muss erkennen, dass er einen unschuldigen Sohn geopfert hat. Er will sich das Leben nehmen. Neptun hindert ihn daran und erzählt ihm, dass Hippolyte im letzten Augenblick von Diana gerettet worden sei. Als Strafe untersagt er Thésée jedoch, seinen Sohn Hippolyte jemals wiederzusehen.

Aricie erwacht aus ihrer Ohnmacht und beklagt Hippolytes Tod. Diana erscheint und führt Hippolyte und Aricie zusammen. Sie werden dem Volk als neue Regenten präsentiert.