Dvořák Strauss

Antonín Dvořák

Violinkonzert a-moll op. 53

Richard Strauss

Ein Heldenleben op. 40

Solo-Violine Bartlomiej Niziol

Dauer ca. 2 Std. inkl. Pause nach ca. 45 Min.

Gut zu wissen

Dvořák Strauss

Kurzgefasst

Dvořák Strauss

Der Weltklasse-Geiger Augustin Hadelich ist – nach einem Livestream-Auftritt im Dezember 2020 – zurück am Opernhaus Zürich und spielt das Violinkonzert von Antonín Dvořák. «Es tut dem Dvořák-Konzert gut, wenn es nicht die ganze Zeit zu muskulös klingt», sagt Hadelich über dieses zu Unrecht etwas vernachlässigte Violinkonzert aus dem 19. Jahrhundert. Nicht «übertriebene Intensität», sondern «die Natürlichkeit im Fluss der Melodie» stehen für ihn im Fokus der Interpretation. Mit all seinen Muskeln protzte hingegen der junge Richard Strauss in seiner riesig besetzten Tondichtung Ein Heldenleben. Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda und die Philharmonia Zürich bringen diese fiktive Heldenreise von kinematografischem Format zu Gehör.

Volker Hagedorn trifft...

Gerade ist ein Wolkenbruch aufs septemberwarme Paris niedergegangen, vom Eiffelturm im Südosten sieht man nur das untere Drittel, den Rest verhüllen Wolken. Wir treffen uns im Hotel gegenüber der tortenförmigen Maison de la Radio an der Seine, Augustin Hadelich wird es nicht weit zur Probe haben. Als erstes hole ich eine CD aus der Tasche. Normalerweise lasse ich mir keine Tonträger signieren, aber «Echoes of Paris» ist nicht nur ein Juwel, es passt so gut. Und mich interessiert, wie der Geiger darauf kam, zusammen mit Robert Kulek die Sonate von Francis Poulenc aufzunehmen, in dieser Stadt vor 80 Jahren uraufgeführt, während der Besetzung durch die Wehrmacht und ausdrücklich Federico García Lorca gewidmet, den spanische Faschisten ermordeten. Es ist eine der besten, sensibelsten Aufnahmen des Stücks. «Das ist ein Teil des Repertoires, das im deutschsprachigen Raum lange total ignoriert wurde», sagt Hadelich, als wir uns in eine Sesselnische gesetzt haben. «Ich fand die Sonate umwerfend, ergreifend, interessant.» Poulenc selbst war sehr skeptisch damit, warum? «Wahrscheinlich war er mit dem letzten Satz nicht zufrieden. All die Ideen, die da zusammenkommen – es ist ein bisschen zu viel Material, aber es funktioniert doch sehr gut. Es ist aber schwierig zu wissen, wie frei man spielen soll – er will keine rubati haben», also flexiblen Umgang mit dem Tempo, «aber die Musik lädt dazu ein, wenn da Momente direkt aus dem Caféhaus kommen». Über so etwas denkt Augustin Hadelich sehr viel nach. Was wollen Komponisten wirklich? Was ist eigentlich «Interpretation»?

Wie genau dieser Geiger, jetzt 39 Jahre alt, die Noten liest, besser gesagt die Partituren, das zeigt sich auch, als wir zum Violinkonzert von Antonín Dvořák kommen, das er mit der Philharmonia Zürich spielen wird. «Das ist ein Stück, das eine schlechte Interpretation nicht überlebt.» Was, unter anderem, mit der Klangbalance zu tun habe. «Es ist ungewöhnlich, dass die Geige oft in der Mittellage spielt – vielleicht, weil Dvořák Bratscher war. Die Überleitung zum zweiten Satz ist unglaublich schön, an der Stelle, an der sonst die Reprise des ersten Satzes käme. Über der tiefen Geigenstimme spielen die Bläser eine Art Choral, das ist natürlich ein einkomponiertes Balanceproblem. In der Praxis müssen die Bläser pianissimo spielen und der Geiger ziemlich laut…» Er mag auch die Art, in der Dvořák Virtuosität einsetzt. «Das ist sehr effektvoll geschrieben, manche Stellen sind wahnsinnig schwer. Aber nicht unabsichtlich schwer. Bei Brahms und Beethoven ist ganz klar, dass sie ihre Violinkonzerte am Klavier komponiert haben. Das liegt super angenehm für Pianisten», – wie Hadelich weiss, da er auch Pianist ist –, «aber wir brechen uns die Finger». Er lacht. «Dvořák weiss schon, was er macht. Der grosse virtuose Moment kommt ziemlich früh, das ganz hohe A, vor dem die Geiger Ehrfurcht haben – ob man da hochkommt?» Er hebt die Linke und lässt den kleinen Finger in die Luft schnappen. «Danach kann man erstmal aufatmen.» Erstmal. «Es gibt ein paar Stellen, die zum Schwierigsten in der Literatur gehören. Joseph Joachim wollte es nicht spielen, angeblich wegen der Form. Aber das Konzert von Bruch, bei dem Dvořák sich die Form und den Beginn mit den Kadenzen abgeguckt hat, spielte er ja. Vielleicht hatte er keine Lust auf diesen Oktavenlauf am Ende des ersten Satzes…»

Dass ich Hadelichs CD-Aufnahme des Konzerts noch nicht kenne, ist ihm ganz recht. «Es gibt ein Youtube-Video, da habe ich es noch besser gespielt. Ich habe sowieso ein Problem mit meinen alten Aufnahmen.» Und ausgerechnet so eine habe ich mitgebracht, den Poulenc von 2010! Aber der ist, wie sich herausstellt, ein besonderer Fall. Und das alles hängt mit den Instrumenten zusammen. So gern Augustin Hadelich nur über die Werke spricht, so persönlich wird er beim Beschreiben seiner «neuen grossen Liebe, der Guarneri del Gesù «Leduc», auf der er seit drei Jahren spielt. «Die Stradivari, die ich vorher hatte, war ein ziemlich unnachgiebiges Instrument und sehr wetterfühlig. Da musste ich vorsichtig sein, dass der Klang nicht abgewürgt wird, und habe mit relativ wenig Bogen gespielt. Auf der Gesù kann man gar nicht genug Bogen nehmen. Mit je mehr Einsatz man spielt, desto mehr gibt sie einem. Sie fühlt sich einfach so verlässlich an.»

Besonders die Mittellage sei wunderbar, «wo die Stradivaris ein bisschen Probleme haben», sie klinge voller, interessanter. Selbst Unausgeglichenheiten nimmt er hin, etwa einen beträchtlichen «Wolf» auf der G-Saite, also den Ton, der die Eigenfrequenz des Instruments so trifft, dass er ausser Kontrolle geraten kann, sich um eine Oktave überschlagen, heulen oder stumm bleiben. «Henryk Szeryng, der sie vor mir spielte, hat mit dem Wolf gekämpft und den Steg verschoben. Bei mir ist sie normal eingestellt. Sie ist jetzt besser drauf, voller und gesünder.» Ändert sich das Instrument mit dem Spieler? «Da bin ich skeptisch. Es ist eigentlich der Geiger, der sich auf das Instrument einstellt. Ich kann jetzt dreimal soviel rausholen an Farben und Volumen wie vor drei Jahren.» Er sei glücklich mit ihr. Auch die Vorvorgängerin mochte er, auf der er den Poulenc einspielte, eine frühe Stradivari, «ganz warm und weich, sehr wenig hohe Frequenzen». Vielleicht hat seine Neigung zum dunkleren Klang mit seinem ersten Lehrer zu tun, überlegt Hadelich. «Mein Vater hat mich unterrichtet, aber Cello gespielt, das hat mich immer beeinflusst.» In dem toskanischen Dorf, wo er 1984 zur Welt kam, gab es keinen Geiger, «meine Eltern hatten nicht mal einen Plattenspieler, ich weiss gar nicht, warum». Sie waren aus Deutschland nach Italien gezogen, um alternative Landwirtschaft zu betreiben. Weil Augustins Vater aus einer musikalischen Familie kam, lernten die drei Söhne Instrumente – die älteren Cello und Klavier, «und ich bekam dann eine Geige, ich habe mir die nicht ausgesucht. Es klingt ja nicht besonders gut, wenn man damit anfängt. Schrecklich! Erst später, als ich einen guten Geiger hörte, merkte ich, wie schön das klingen kann.»

Ein paar mehr gute Geiger verirrten sich aber doch in die Gegend südlich von Pisa. Augustin lauschte Uto Ughis singendem Spiel, Christoph Poppen war mit seinem Quartett unterwegs, Norbert Brainin, Primarius des legendären Amadeus Quartetts, hatte ein Haus in Italien, und sie alle wurden seine Lehrer. Am tiefsten beeindruckte ihn Brainin, Mitte 70, der dem Dreizehnjährigen erklärte, er solle nicht so viel interpretieren, sondern Ballast abwerfen. «Die Musik selbst muss der Grund für ein Crescendo, für Klangfarben sein. Jetzt verstehe ich, was er meinte, damals nicht unbedingt, was ihn frustrierte, aber die Stunden blieben mir in Erinnerung. Er las die Violinkonzerte aus der Partitur, nicht wie so viele Geigenlehrer nur mit der Solostimme in der Hand. Ob man etwas mit dem ersten oder dem zweiten Finger spielt, solche Sachen interessierten ihn nicht.» Es sei damals noch Zufall gewesen, «wie die Leute an ihre Technik kamen». Die werde heute viel besser unterrichtet, daher die zahllosen Geiger:innen, die eine Paganini-Caprice perfekt spielen können. «Dazu gehört zwar auch Talent, die Fähigkeit, sich sehr schnell Bewegungen einzuprägen. Das fällt nicht allen Menschen leicht, aber vielen. Aber ein guter Musiker zu sein ist in jeder Generation gleich schwierig.» Die Suche nach dem eigenen Weg und dem eigenen Ton sei vielleicht sogar noch schwieriger geworden, weil so viel Mühe entfalle: «Man findet überall auf Knopfdruck jedes Stück sehr gut gespielt, da können sich die jungen Musiker die fertigen Interpretationen abholen.»

Hier in Paris probt er das Violinkonzert von Henri Dutilleux, 1985 von Isaac Stern mit demselben Orchestre National de France uraufgeführt, das nun Augustin Hadelich erwartet. Über dieses Stück spricht er noch viel. Und über Ligeti und Adès. Über Barockbögen und Coronagrotesken. Über die Vorfreude auf Zürich, wo er zuletzt für ein Streaming spielte. So lange reden wir, dass der Eiffelturm zur Gänze wieder in der Sonne steht, als ich das Hotel verlasse.

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 105, September 2023.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Auf dem Pult

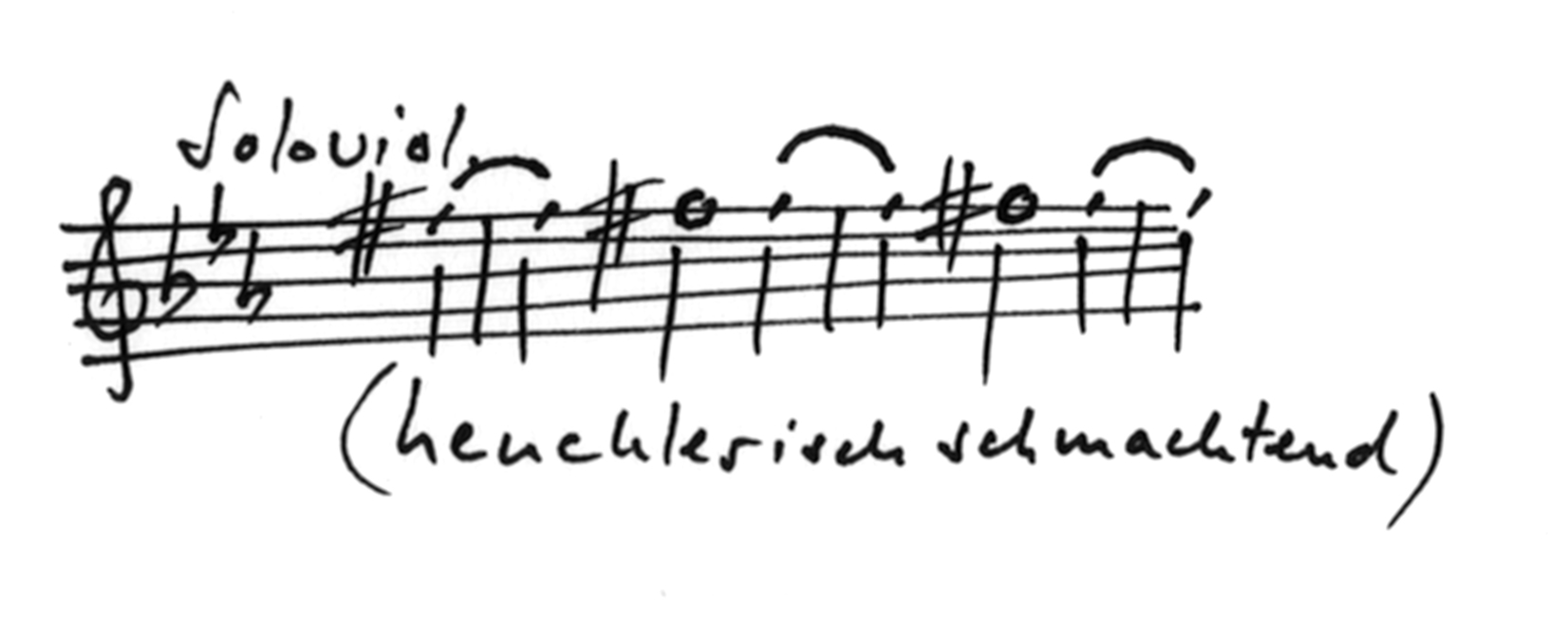

Ich freue mich riesig, dass ich zu meinem 20-jährigen Jubiläum am Opernhaus Zürich dieses Solo spielen darf. Es ist das Stück für die Konzertmeister und Konzertmeisterinnen, vergleichbar mit einem grossen Soloauftritt. Eine in technischer wie auch musikalischer Hinsicht grosse Herausforderung. Innerhalb kürzester Zeit muss man einen Cocktail an Emotionen vermitteln, schnelle Läufe und Passagen absolvieren, komplizierte Doppelgriffe spielen, und das alles in einer extremen Dynamik, die vom Pianississimo bis zum dreifachen Fortissimo reicht. Bevor das Solo kommt, spiele ich den Tutti-Part in den vorigen Sätzen mit. Man hat also keine Zeit, die Geige zu stimmen, sondern bleibt auf einmal ganz alleine übrig – alleine, gegenüber diesem riesigen dunkel gefärbten Orchester. Dennoch ist die Solostimme so komponiert, dass sie immer noch sehr reich, polyphon und harmonisch interessant wirkt. Als Spieler merkt man, wie gut Richard Strauss die Geige verstanden hat. Solche Soli gibt es im Rosenkavalier, in der Frau ohne Schatten oder in Ariadne auf Naxos. Und immer steht die Geige bei Strauss für eine weibliche Figur. Im dritten Satz des Heldenlebens, der mit «Des Helden Gefährtin» überschrieben ist, porträtiert Strauss seine eigene Ehefrau, die Sängerin Pauline Strauss-de Ahna, die er vier Jahre vor der Komposition des Heldenlebens heiratete. Eine Stelle ist mit «heuchlerisch schmachtend» überschrieben, dann wiederum soll es «liebenswürdig», «lustig» oder «zart» klingen, auch einmal «sehr scharf», doch nie aggressiv. Später setzte Strauss seiner Frau in der Figur der Christine in der autobiografischen Oper Intermezzo noch einmal ein liebevolles Denkmal.

— Bartlomiej Niziol