Die tote Stadt

Oper in drei Bildern von Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

Libretto von Paul Schott (Julius und Erich Wolfgang Korngold) nach dem Roman

«Bruges la morte» von Georges Rodenbach

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Die Einführungsmatinee findet am 6 Apr 2025 statt.

Unterstützt von

Termine & Tickets

April 2025

21

Apr19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold, Premiere

Preise F: CHF 285 / 231 / 199 / 103 / 43 / 34

Premieren-Abo A

25

Apr19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Premieren-Abo B

Mai 2025

02

Mai19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Freitag-Abo A

06

Mai19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Dienstag-Abo A

09

Mai19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Freitag-Abo B

17

Mai19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Samstag-Abo

21

Mai19.00

Die tote Stadt

Oper von Erich Wolfgang Korngold

Preise E: CHF 245 / 207 / 183 / 100 / 40 / 34

Mittwoch-Abo B, Deutsche Oper-Abo

Juni 2025

Gut zu wissen

Die tote Stadt

Kurzgefasst

Die tote Stadt

In Erich Wolfgang Korngolds Oper Die tote Stadt geht es um einen jungen Mann, dessen über alles geliebte Frau Marie früh verstorben ist. Paul zieht sich zurück und gibt sich ganz seinem Schmerz über diesen Verlust hin, bis eines Tages Marietta auftaucht, die ihn an Marie erinnert. Paul verfällt Marietta, die längst vergessene Sehnsüchte in ihm weckt, und steigert sich in eine regelrechte Obsession. Doch zugleich kämpft er mit dem Gefühl, seiner verstorbenen Frau untreu zu sein, und mit einem Gefühl der Schuld. Als Marietta mehr und mehr Raum in seinem Leben beansprucht und gegen die ständige Präsenz der Toten rebelliert, tötet Paul Marietta. Doch kurz darauf ist er sich nicht mehr sicher: Hat er Marietta tatsächlich getötet? Warum scheint sie dann plötzlich wieder da zu sein? Kann er seiner eigenen Wahrnehmung noch trauen?

Erstmals gezeigt 1920, traf Korngolds dritte Oper den Nerv jener Zeit, wie der sensationelle Erfolg der Uraufführung, die damals zeitgleich in Köln und Hamburg stattfand, bewies. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Korngold, der wegen seiner jüdischen Abstammung in die USA emigriert war und für Hollywood Filmmusik schrieb, eine Zeit lang vergessen; seit den 70er Jahren werden seine Werke an vielen deutschen und internationalen Bühnen mit grossem Gewinn wiederentdeckt.

Mit dieser Produktion kehrt Dmitri Tcherniakov ans Opernhaus Zürich zurück, der die erste Spielzeit unter der Intendanz von Andreas Homoki eröffnete und seither Opern auf der ganzen Welt inszenierte; in Zürich brachte er nach Jenůfa 2012 auch Pelléas et Mélisande und Die Sache Makropulos auf die Bühne. Nun wird er sich mit der Feinnervigkeit und psychologischen Genauigkeit, die für seine Regiehandschrift charakteristisch sind, der Toten Stadt annehmen. Den farbigen Orchesterrausch, der in Korngolds Partitur steckt, wird der Schweizer Dirigent Lorenzo Viotti entfesseln, zurzeit Generalmusikdirektor an der Nationalen Oper in Amsterdam. In den anspruchsvollen, aber auch sängerisch sehr dankbaren Hauptrollen sind Vida Miknevičiũte und Eric Cutler zu erleben.

Interview

Korngold ist der Wahnsinn

Lorenzo Viotti, selbst noch ein junger Dirigent, ist voller Begeisterung für die Wunderkind-Begabung von Erich Wolfgang Korngold, der seine Erfolgsoper «Die tote Stadt» im Alter von 22 Jahren schrieb. Ein Gespräch über die Gleichzeitigkeit von Modernität und Eingängigkeit, anspruchsvolle Gesangspartien und den Korngold-Sound, der wie für einen Horrorfilm geschrieben ist.

Lorenzo, du hast dir gewünscht, die Oper Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold hier am Opernhaus Zürich zu dirigieren. Was fasziniert dich an diesem Komponisten? Schon ganz zu Beginn meiner Dirigentenlaufbahn habe ich mich mit der Musik von Erich Wolfgang Korngold beschäftigt. Mich hat fasziniert, dass er – als Wunderkind – sehr jung seine ganz eigene musikalische Sprache gefunden und so fantastische Musik geschrieben hat. Auch seine Lebensgeschichte fand ich spannend. Nach seinen frühen, rauschenden Erfolgen musste er in die USA emigrieren. Als er nach dem Krieg dann nach Österreich zurückkam, konnte er nicht mehr an die Erfolge von damals anknüpfen.

Hast du bereits andere Werke von Korngold dirigiert?

Ja, ich habe einige Orchesterwerke dirigiert und mich auch intensiv mit seinen Liedern befasst. Und als Andreas mich vor einigen Jahren fragte, was ich gern am Opernhaus dirigieren würde, ist mir Die tote Stadt eingefallen. Wahrscheinlich war ich gerade in Korngold-Laune… ich bin ein bisschen launisch, ich hätte damals auch etwas ganz anderes wählen können…

Bist du denn jetzt glücklich damit, dass du damals in Korngold-Laune warst?

Absolut! Seit meiner Beschäftigung mit Korngold habe ich viele Opern von anderen Komponisten dirigiert, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Jules Massenet, dessen Werther ich auch hier in Zürich gemacht habe. Mein Herz schlägt immer für die Werke, mit denen ich mich gerade im Moment beschäftige. Und nun freue ich mich, dass ich zu Korngold zurückkehren und meine Auseinandersetzung mit ihm fortsetzen kann. Die musikalische Welt Korngolds ist sehr viel - fältig. Und die Partitur der Toten Stadt ist wahnsinnig anspruchsvoll, für die Musikerinnen und Musiker im Orchester, aber auch für die Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und für den Dirigenten. Ich denke, vor ein paar Jahren wäre ich noch nicht reif gewesen für dieses Stück. Jetzt ist genau der richtige Moment dafür.

Wie würdest du die Herausforderungen des Stücks beschreiben?

Zunächst muss man ein tiefes Verständnis für Stimmen haben und dafür, welche Stimmtypen sich Korngold für diese Oper vorgestellt hat. Wenn man sich die Orchestrierung anschaut, fragt man sich zunächst, wie die Singstimmen überhaupt über das Orchester kommen sollen. Man versteht dann mit der Zeit, dass das, was Korngold vorschwebte, nicht die hochdramatischen Wagner-Stimmen sind, sondern etwas zwischen dem italienischen und dem deutschen Fach. Da ich beides viel dirigiert habe, denke ich, dass ich inzwischen ganz gut verstehe, worauf es ankommt. Man braucht nicht nur viel Kraft in der Stimme, um diese Partien singen zu können, sondern auch eine unglaubliche Flexibilität und die Fähigkeit, sehr lange Bögen zu spannen.

Die Uraufführung der Toten Stadt fand 1920 gleichzeitig in zwei Städten statt, in Hamburg und Köln, und war ein riesiger Erfolg beim Publikum; was denkst du, womit hing dieser Erfolg zusammen?

Aus der damaligen Situation heraus finde ich es sehr erstaunlich, dass dieses Stück sofort einen solchen Erfolg hatte, weil es wirklich unglaublich komplex ist. Ich denke, dass das Publikum damals sehr gebildet war und auch sehr offen Neuem gegenüber, geradezu hungrig nach Neuem, vielleicht mehr als wir heute. Ausserdem war Korngold damals bereits berühmt, man nannte ihn den neuen Mozart, weil er so früh schon als Komponist so erfolgreich war. Trotz aller Schwierigkeiten ist die Partitur trotzdem zugänglich.

Liegt es daran, dass Korngold keine Scheu hatte vor der Tonalität und auch nicht davor, schöne Melodien zu komponieren?

Er benutzt einfach alles, was man sich zu seiner Zeit vorstellen konnte. Was im Orchester passiert, ist der reine Wahnsinn – es gibt mal einen Cluster hier, mal Bitonalität da, die Rhythmen sind zum Teil gegeneinander verschoben und so schwierig, dass Richard Strauss daneben wirkt wie Kindergarten. Dann das Lied des Baritons «Mein Sehnen, mein Wähnen» im zweiten Bild, das ein Hit wurde, weil es eine so eingängige Melodie besitzt, gleichzeitig aber auch sehr schwer zu singen ist. Zum Glück haben wir mit Björn Bürger einen Sänger, der mit den Herausforderungen dieser Partie wunderbar klarkommt. Manchmal denke ich, dass wir heute im Vergleich zu dem, was Künstlerinnen und Künstler zur Zeit Korngolds geleistet haben, ein bisschen faul geworden sind, und dass man damals generell eher bereit war, künstlerische Risiken einzugehen.

Korngold emigrierte nach Hollywood, du hast es schon gesagt, und komponierte dort hauptsächlich Filmmusik. Hört man denn den späteren Filmmusik-Komponisten schon in der Toten Stadt?

Im zweiten Bild höre ich den Soundtrack zu einem Horrorfilm! Alle Horrorfilme, die wir heute kennen, sind inspiriert von diesen Klängen. Die Partitur ist möglicherweise auch deshalb so komplex, weil Korngold ein so begnadeter Pianist war und fantastisch improvisieren konnte. Seine Inspiration kam aus dem Moment. Selbst Dinge, die einfach klingen, sind oft sehr kompliziert notiert. Korngold verstand sehr viel vom Theater, er wusste, was er auf der Bühne sehen wollte. Darin ähnelt er Puccini, der ebenfalls die Vorgänge auf der Bühne bereits sehr genau in die Partitur hineingeschrieben hat. Mir gefällt auch, wie man gleich zu Beginn des Stücks mitten hineingeworfen wird in diese Stimmung. Man sieht sofort Bilder. Man sieht, was auf der Bühne passiert, wenn man diese Musik hört. Dazu muss man gar kein Filmregisseur sein.

Welche Einflüsse anderer Komponisten hörst du in dieser Partitur?

Neben Puccini auch Richard Strauss. Und natürlich die ganze sogenannte Zweite Wiener Schule. Aber auch Richard Wagner: Vor dem berühmten Lied «Mein Sehnen, mein Wähnen» gibt es sogar ein Zitat aus dem Rheingold. Wirklich faszinierend ist, dass man trotz dieser Einflüsse und trotz des jungen Alters, in dem Korngold die Tote Stadt komponiert hat, sofort die eigene musikalische Identität dieses Komponisten hören kann. Das hat vor allem mit dem besonderen Sound zu tun, den Korngold hier herstellt, mit diesen seinen Klangfarben. Glockenspiel, Harfe, dazu das Flageolett in den mehrfach geteilten Geigen, das ist schon sehr eigen. Auch das Libretto hat Korngold selbst geschrieben, zusammen mit seinem Vater. Zunächst unter Pseudonym, aber ein paar Jahre nach der Uraufführung war klar, dass mit Paul Schott Julius Korngold gemeint war. Wir vergessen manchmal, was zu Korngolds Zeit in Wien so alles los war. Die Kultur hatte einen absoluten Höhepunkt erreicht, viele berühmte Komponisten und Schriftsteller lebten dort, und es war zugleich der Moment kurz vor einer grossen Explosion. Man spürte, dass etwas passieren würde, dass Gefahr drohte. Deshalb verliess Korngold auch Österreich und ging nach Amerika. Er folgte 1934 zunächst einer Einladung von Max Reinhardt, entschied sich dann aber, nicht mehr nach Wien zurückzukehren, weil er Jude war und inzwischen die Nazis dort die Macht übernommen hatten. Als er dann nach dem Krieg nach Österreich kam, war er ein Niemand. Keiner kannte ihn mehr; er starb allein und verarmt, sehr tragisch. Als Wunderkind wurde er vergöttert, und in die USA kam er zur genau richtigen Zeit und feierte dort ebenfalls grosse Erfolge, gewann sogar zwei Oscars für seine Filmmusiken. Aber in seiner Heimat war während seiner Abwesenheit so viel passiert, die Menschen hatten so viel Neues kennengelernt, aber auch so tragische Erfahrungen gemacht, dass möglicherweise die Musik Korngolds einerseits als überzuckert, andererseits als «old-fashioned» wahrgenommen wurde.

Seit einiger Zeit werden die Werke Korngolds wiederentdeckt, man kann von einer regelrechten Korngold-Renaissance sprechen…

…zum Glück ist das so! Ich würde wahnsinnig gern seine Violanta oder Das Wunder der Heliane dirigieren.

Wir sprachen vorhin über die Orchesterbehandlung und über die besonderen Klänge, die Korngold in dieser Oper erzeugt; würdest du sagen, er ist mit gerade mal 22 Jahren bereits ein Meister der Instrumentation gewesen?

Er war sicher ganz aussergewöhnlich begabt, was die Orchesterbehandlung angeht; aber aus der Perspektive der Orchestermusikerinnen und -musiker ist diese Partitur sehr viel weniger gut zu spielen als beispielsweise die Partituren von Richard Strauss. Manchmal scheint Korngold ein bisschen über sein Ziel hinauszuschiessen. Auch die Art und Weise, wie manche Rhythmen notiert sind, macht mir Kopfzerbrechen; es gibt da einen Takt, da habe ich im Moment noch keine Ahnung, wie ich den dirigieren werde. Und dann diese Stellen mit viel Ritenuto und Rubato mit dem gesamten Orchester, die muss man erst mal zusammenkriegen… Korngold gibt unglaublich viele Informationen; ich denke, man muss diejenigen herausfiltern, die wirklich wichtig sind. Und man muss seine eigene Freiheit im Umgang mit dieser Musik finden. Wenn man sie zu technisch angeht, wird sie unspielbar. Man muss einen guten Flow finden. Ein bisschen wie bei Puccini. Nur dass Korngold ungefähr zehnmal so schwer ist. Ich denke, Die Tote Stadt ist eine der schwierigsten Opern überhaupt. Man muss all die Farben zum Leuchten bringen, die in diesem riesigen Orchester stecken, und man muss eine gute Balance finden zwischen Stimmen und Orchester. Die Orchesterstimmen sind extrem virtuos, und das Orchester muss sehr flexibel reagieren zwischen dreifachem Pianissimo und einem Forte, das zwar kräftig und klangvoll, aber nicht zu laut sein muss. Dann gibt es aber wieder Stellen, die durchaus aggressiv klingen müssen. Eine enorme Farbpalette!

Auch die Gesangspartien sind extrem fordernd…

Absolut. Besonders für Paul. In dieser Partie gibt es im Verlauf des Stückes eine riesige Entwicklung. Jeder Tenor hat gigantischen Respekt vor dieser Partie, vor allem wenn er sieht, was im Orchester los ist. Da braucht man viel Vertrauen in den Dirigenten. Denn wenn der die Pferde nicht im Zaum halten kann, wird Paul zur Killer-Partie. Man braucht nicht einfach nur einen Heldentenor für diese Partie. Klar, man muss eine grossartige Höhe haben und das Orchester überstrahlen. Aber man muss auch Pianissimo singen können, und man muss sowohl die Ekstase und Sinnlichkeit als auch die Verzweiflung ausdrücken können, die in dieser Figur stecken. Sie hat so viele Facetten! Es ist ein grosses Glück, dass wir Eric Cutler für diese Partie gewinnen konnten. Er ist unglaublich offen und ausserdem ein sehr kluger Sänger. Perfekt für diese Rolle. So wie auch Vida Miknevičiūtė als Marietta, die all diese Eigenschaften ebenfalls mitbringt. Ich kann mir keine bessere Besetzung vorstellen.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Interview

Nur tot ist die Frau eine ideale Geliebte

In Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt», die am 21. April am Opernhaus Premiere hat, wird die verstorbene Geliebte für den Protagonisten Paul zu einer sein gesamtes Leben bestimmenden Obsession. Die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen erklärt im Gespräch, was es – von Schnitzler über Hitchcock bis Korngold – damit auf sich hat, wenn Männer nicht von einer weiblichen Leiche loskommen.

Elisabeth Bronfen, Korngolds Oper trägt den Titel Die tote Stadt. Paul trauert um seine verstorbene Ehefrau und setzt die Stadt mit dieser Frau gleich: «Die tote Frau, die tote Stadt flossen zu einem geheimnisvollen Gleichnis zusammen.» Warum eignet sich überhaupt eine Stadt als Metapher, was ist damit gemeint?

Ich denke, bei der Toten Stadt geht es um zwei Dinge. Einerseits ist hier die Stadt Brügge gemeint. Das heisst, es geht um die etwas deprimierende Stimmung in dieser Stadt, die keine lebendige Stadt ist, sondern vielmehr ein Ort, an dem Menschen melancholisch sind; es herrscht hier so etwas wie Grabesstimmung. Noch interessanter aber ist, dass kulturhistorisch die Stadt mit dem weiblichen Körper in Verbindung gebracht wird. Schon im Mittelalter gibt es diese Verbindung von Stadt und Frauen, das wird deutlich in der Idee, dass man eine Stadt kriegerisch belagert, um sie dann einzunehmen. Die Verweiblichung der Stadt zieht sich durch das ganze 19. bis hinein ins 20. Jahrhundert. Die Stadt ist der Ort, wo der Mann flanieren kann, sie ist der Hintergrund für die männlichen Abenteuer, ob man nun nachts flaniert und sich verlustiert oder seine Kreativität ausübt; genau wie der weibliche Körper die Leinwand ist, das Musikinstrument oder die Muse, durch die der Künstler sich ausdrücken kann.

Vorlage für Korngolds Oper war die Erzählung Bruges la Morte von Georges Rodenbach. Am Schluss dieser Erzählung gibt es eine zweite tote Frau: Paul hat Marietta, die er als Wiedergängerin seiner toten Frau Marie sieht, umgebracht. Ist diese Erzählung also ein weiteres Beispiel dafür, dass «der Tod einer schönen jungen Frau das poetischste Thema der Welt» ist, wie Edgar Allen Poe meinte – und wie Sie das auch in Ihrem Buch Nur über ihre Leiche beschreiben?

Bei Poe gibt es eine ganz ähnliche Geschichte mit dem Titel Ligeia, in der der Erzähler seine Geliebte verliert, in tiefe Trauer verfällt, schliesslich eine zweite Frau heiratet – und über deren Leiche kommt gewissermassen die tote Geliebte zu ihm zurück. Es ist die Idee des Wiederholungszwangs, die Bruges la Morte mit Ligeia verbindet; in beiden Erzählungen hält die Hauptfigur an der Trauer und an der Melancholie fest, anstatt irgendwann einmal die Trauerzeit zu beenden. Man will das Objekt der Trauer wiedergewinnen, aber, und das ist die Ironie: als Tote. Ganz ähnlich wie übrigens in Alfred Hitchcocks berühmtem Film Vertigo, in dem genau dieses Thema durchgespielt wird. Es geht hier nicht nur darum, die tote Geliebte zurückzugewinnen. Man könnte das auch mit dem Mythos von Orpheus und Eurydike zusammendenken. Denn man muss sich doch fragen: Warum dreht Orpheus sich um? Will er wirklich seine tote Eurydike, oder will er noch ein zweites Mal eine tote Eurydike? Wenn man diesem Gedankengang folgt, stellt man fest: Hier wird der Todesdrang unterstrichen, der bei dieser Art von Liebesidealisierung im Vordergrund steht. Und das war auch das, was Poe interessiert hat: Der Tod einer besonders schönen Frau macht die Trauerarbeit für den – männlichen – Künstler zu einem extrem kreativen Akt. Damit wird noch einmal klar, wie sehr die Frau das Blickobjekt, die Materie, die Leinwand, der Resonanzboden für den Mann ist. Es geht hier nicht um eine erwachsene Liebe, in der die beiden Liebenden gleichwertige, voneinander unabhängige Wesen sind, sondern es ist eine Geschichte, in der klar wird, dass die Liebesgeschichte etwas Tödliches hat, weil die Frau das Objekt, die Projektionsfläche, das Supplement des Mannes ist. Deshalb ist sie in gewisser Weise immer schon tot, bevor sie gestorben ist.

Denken Sie, dass Alfred Hitchcock Bruges la Morte und Ligeia kannte?

In diese Aufzählung gehört auch noch Die Nächste von Alfred Schnitzler, eine ganz ähnliche Geschichte. Vermutlich kannte Hitchcock Edgar Allen Poe, Rodenbach und Schnitzler kannte er wohl eher nicht. Umso interessanter sind diese Parallelen, denn sie zeigen, dass die tote Geliebte, die noch ein zweites Mal umgebracht wird, eine Art Denkbild ist, das immer wieder auftaucht. Interessant daran ist die Vorstellung, man könne den Tod kraft der eigenen Imagination, kraft des eigenen Begehrens, kraft eines poetischen Mediums überwinden. Und gleichzeitig ist es doppelt befriedigend, wenn die Frau dann noch einmal stirbt.

Paul kann die Trauer um Marie, seine verstorbene Frau, nicht überwinden, er spinnt sich ein in einen Kokon der Trauer und will eigentlich selbst nicht mehr leben – bis er Marietta sieht, die seiner verstorbenen Frau unglaublich ähnlich sieht. Ist es wirklich eine Doppelgängerin Maries, die er trifft? Oder ist es nicht viel mehr die Projektion seines Wunsches, die sich auf beinahe jede Frau richten könnte?

Sigmund Freud spricht von Liebesgeschichten als Wiederholungsgeschichten und davon, dass der Mann in der Geliebten die Mutter sucht. Rodenbach schreibt seine Erzählung zwar ein bisschen früher als Freud, und doch kommt beides aus einem ähnlichen Kontext. Dass es die Mutter ist, ist nicht so entscheidend; wichtig ist eher, dass es mit etwas bereits Vertrautem verbunden ist. Das ganz Andere hat nicht den gleichen Reiz. Wenn man das als eine narzisstische Liebesgeschichte sieht, könnte man sagen: Paul spiegelt sich in allen Frauen. Aber der Reiz scheint mir hier zu sein, dass es bei aller Ähnlichkeit auch eine Differenz gibt. Lebensbejahend wäre es, wenn er sehen würde, Marietta ist Marie ähnlich, aber sie ist auch anders, und ich kann mich auf etwas Neues einlassen; so würde Paul aus der Trauer herausfinden. Die Wiederholung jedoch hat etwas Tödliches. Denn wenn die Wiederholung exakt dasselbe ist wie das, was vorher war, sind alle Entwicklungsmöglichkeiten abgeschnitten.

Sie sprachen gerade von einer «narzisstischen Liebesgeschichte». Interessant ist in diesem Zusammenhang der Moment, in dem Paul Marietta zum ersten Mal erblickt. In der Oper erzählt er seinem Freund Frank davon: Er schaute auf einen See, genannt Minnewasser, und als er wieder aufblickte, sah er Marietta. Ein sehr narzisstisches Bild, das da beschrieben wird…

Paul sieht Marietta zunächst als Spiegelung, erst dann wird sie Körper. Es ist offensichtlich, dass es sich hier um eine narzisstische Liebe handelt. In Hitchcocks Vertigo ist es übrigens ähnlich: Scottie sieht Judy bzw. Madeleine zuerst im Spiegel. Darin steckt die Idee, dass es sich nicht um eine reale Frau handelt, sondern um eine Spiegelung, ein Bild. Damit wird noch mal betont: Es geht nicht um die reale Frau, sondern das Bild, das der Mann sich von ihr macht, und zwar in Bezug auf ein Bild, das er bezüglich einer anderen Frau bereits hat.

Paul trifft Marietta und meint, in ihr eine Wiedergängerin seiner toten Frau Marie zu erblicken; er möchte, dass Marietta die Kleider seiner Frau trägt, ihr Instrument in die Hand nimmt, immer mehr dem Bild seiner Frau gleicht, das in seinem Zimmer hängt. Geht es in der Art und Weise, wie Paul seine Frau wiederauferstehen lassen will, auch darum, Macht und Kontrolle über sie auszuüben?

Natürlich versucht Paul, über die Frau Kontrolle zu gewinnen, und über die tote Frau kann er leichter Kontrolle gewinnen als über die lebende Frau, denn die könnte ja Widerstand leisten. Wenn sie tot ist, hat er die Deutungshoheit, kann sich ihrer bemächtigen. Gleichzeitig sind das Stellvertretergeschichten, die darauf zielen, wie man mit dem eigenen Tod umgeht. Das heisst, auf die Frau werden die Ängste, die die eigene Sterblichkeit betreffen, ausgelagert. Wenn man die Tote beherrschen und wieder zum Leben erwecken kann, beherrscht man nicht nur die Eigenständigkeit der Frau, sondern man kann sich auch einreden, dass man selbst unsterblich ist. Wenn man aus der toten Frau eine lebende machen kann, ist das eine Möglichkeit, sich zu sagen: Ich bin am Leben. In der westlichen Kultur herrscht Angst vor dem Tod, vor der Sterblichkeit und der Versehrtheit. Und diese Erzählungen sind Versuche, das auszublenden.

Brügge ist nicht nur die «tote» Stadt, sondern auch eine sehr katholische Stadt. Paul scheint die Moralvorstellungen dieser Stadt verinnerlicht zu haben und projiziert diese auf Marietta…

Wenn Paul Marietta erotisch geniesst, dann ist das für den Trauernden eine Art Ehebruch. Denn wenn man einer Frau gegenüber einen Treueschwur geleistet hat, kann man auch nach deren Tod keine andere Frau lieben. Es geht also um eine ambivalente Erotik, um die Fantasie, ich könnte mit der Wiedergängerin ein erotisches Verhältnis haben, was mir erlauben würde, mit meiner verstorbenen Frau wieder ein Verhältnis zu haben – also Nekrophilie. Auch in Hitchcocks Vertigo geht es letztlich um Sex mit einer Leiche. Man kann sich dieser Sehnsucht in der Fantasie hingeben, aber gleichzeitig gibt es das Verbot, diese Sehnsucht auszuleben, was noch zusätzlichen Reiz ausübt. Auch das ist Teil einer narzisstischen Logik. Es geht um eine sekundäre erotische Befriedigung, es hat etwas geradezu Masturbatorisches.

Paul hebt seine tote Frau Marie auf ein Podest, sie ist für ihn die Heilige, wohingegen er Marietta als schmutzig und unrein bezeichnet. Schliesslich gibt er Marietta sogar die Schuld dafür, dass sie nicht so sein kann wie Marie. Aber Marietta wehrt sich…

Das Libretto stammt aus den 20er-Jahren, und hier manifestiert sich schon ein neues Frauenbild. Man könnte das zusammendenken mit Wedekinds Lulu und der Verfilmung dieses Stoffes von Georg Wilhelm Pabst: Lulu ist sich sehr genau dessen bewusst, was sie tut und was die Männer von ihr wollen, sie spielt damit und macht sich sogar darüber lustig. Damit, dass sie sich wehrt, droht Marietta, Pauls Fantasiegebäude zum Einsturz zu bringen…

…und sie entzieht sich seiner Kontrolle, weil sie ein Eigenleben hat…

…und einen eigenen Standpunkt. Das ist in den Vorgängertexten von Poe und Schnitzler weniger der Fall. Die Oper kann das, weil sie die Sängerin hat, die noch mal ganz anders Widerstand leistet. Hitchcocks Judy bzw. Madeleine ist hilfsbedürftig und liebesbedürftig, sie verkörpert eine masochistische Position. Das ist in der Oper ganz anders.

Aber Marietta muss ihre Eigenständigkeit mit dem Tod bezahlen…

Ja, das ist die Logik. Lebend kann sie nicht davonkommen. Da würde die Pointe dieser Genregeschichte verlorengehen. Denn dann würde die Gewalt dieser narzisstischen Liebe, an die auch Kreativität geknüpft ist, nicht deutlich. Marietta muss sterben, damit klar wird, wie furchtbar eine Liebesökonomie ist, die auf Projektionen und Austausch basiert.

Nachdem er Marietta umgebracht hat, sagt Paul: «Jetzt gleicht sie ihr ganz.» Er meint damit Marietta, die nun endlich vollkommen seiner toten Frau Marie gleicht…

Ja, im Tod ist die Differenz ausgeschaltet, jetzt haben wir absolute Identität. Dieser Gedanke ist natürlich misogyn, aber zugleich steckt darin auch eine Reflexion über das Misogyne: Der Wunsch nach Perfektion oder in diesem Fall nach absoluter Gleichheit ist ein tödliches Begehren – aber es setzt sich durch. Und dann hat der Mann die ganze Kontrolle – und auch keine. Er hat bewiesen: Der Tod ist wieder eingetreten, er hat den Tod eintreten lassen, sie gehört jetzt ganz ihm, denn sie ist genau wie die vorhergehende Frau – aber sie ist auch nicht mehr da. Das ist dramaturgisch stärker, als wenn sie einfach abhauen würde. Feministisch wäre es interessanter. Aber als Kritik an misogynen Fantasien wäre dieses Ende weniger wirkungsmächtig.

Das Libretto nimmt gegenüber der literarischen Vorlage eine entscheidende Veränderung vor: Paul begreift, dass alles, was er erlebt hat, inklusive dem Mord an Marietta, nur ein Traum war, und durch den Traum geläutert, findet er zurück ins Leben. Ist diese Heilung durch einen Traum realistisch?

Wenn man den Traum anschliessend noch auf der Couch mit Freud bespricht, dann vielleicht. Aber mir scheint es ein bisschen zu optimistisch; es hat etwas geradezu Naives.

Können Sie also nachvollziehen, dass das in einer heutigen Aufführung nicht mehr als glaubwürdig empfunden wird?

Ja, absolut. Das Kino der 1930er-Jahre hat solche Traum-Geschichten oft durchgespielt. Aber das war auch eine Konzession an das Kino-Publikum, das kein tragisches Ende wollte.

Vielleicht war dieser positive Schluss dem Zeitgeist geschuldet; man wollte 1920 die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs überwinden. Hat dies womöglich zum Erfolg der Oper beigetragen?

Möglich wäre es. Dann wäre die Trauer um die tote Frau die Trauer um eine verlorene Welt, die es vor dem Ersten Weltkrieg gab. Und mit der Überwindung des Todes der Frau kann man auch diese verlorene Welt loslassen. Aber vielleicht war der Grund für den überwältigenden Erfolg dieser Oper doch eher der, dass die Partitur Korngolds schon die spätere Filmmusik erahnen lässt, mit der er in Hollywood zwei Oscars gewinnen sollte. Diese Oper verbindet das Populäre mit der hohen Kunst. Und Marietta ist einfach eine für die 1920er-Jahre sehr moderne, grossstädtische, selbstbewusste Frau, die sehr gut in den Zeitgeist passte.

Das Gespräch führte Beate Breidenbach

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Volker Hagedorn trifft...

Vida Miknevičiūtė

Vida Miknevičiūtė, die die Marietta/Marie in der «Toten Stadt» singt, war am Opernhaus Zürich soeben als Hanna Glawari in der «Lustigen Witwe» zu erleben. Von 2005 bis 2007 war sie hier Mitglied des Internationalen Opernstudios und gehörte von 2011 bis 2020 dem Ensemble des Staatstheaters Mainz an. Seither sang sie u.a. Lisa («Pique Dame») an der Semperoper Dresden, Jenůfa, Chrysothemis, Sieglinde und Elsa («Lohengrin») an der Berliner Staatsoper, Senta und Salome an der Deutschen Oper Berlin, Sieglinde am Teatro San Carlo, Salome an der Mailänder Scala oder Chrysothemis, Giuditta und Salome an der Bayerischen Staatsoper.

«Wenn etwas nicht so kommt, wie man dachte, kommt oft etwas Besseres raus», sagte der Komponist Péter Eötvös einmal. Scheinbar eine Binsenweisheit, aber im echten Leben kann das schicksalhaft sein wie bei Vida Miknevičiūtė. Die 25-jährige Sopranistin hatte ihr Gesangsstudium im litauischen Kaunas abgeschlossen und bewarb sich in der Hauptstadt Vilnius um einen Platz im Opernstudio. Sie bewies, «dass wir auch in Kaunas singen können, die waren alle erstaunt!» – doch wer in der Hauptstadt des Drei-Millionen-Landes etwas werden wollte als Sänger, musste dort schon Referenzen haben, einen Lehrer. Vida wurde abgelehnt. Dafür klappte dann etwas anderes: Nach einem Vorsingen in Dresden wurde sie im Opernstudio in Zürich angenommen. «Ich bin mit meinem Verlobten die Nacht durch im Auto nach Zürich gefahren, ohne Navi, das war ein Abenteuer!» Und es wurde der Beginn ihrer Karriere.

Fast zwanzig Jahre ist das her, nun ist Vida Miknevičiūtė erneut in Zürich, als Gaststar, wir sprechen per Zoom zwischen den Proben zu Die tote Stadt von Erich Wolfgang Korngold. Es ist ihre fünfte Bühnenproduktion mit diesem abgründigen Werk, zuletzt sang sie die Doppelrolle der Marie und Marietta, zusammen mit Klaus Florian Vogt als Paul in München. «Aber hier ist es meine allererste Produktion als Premiere, mit mehr Zeit und mehr Freiheit. Bei einer Wiederaufnahme siehst du ein Video und erhältst Anweisungen. Hier weiss ich, was der Regisseur will, was die Charaktere brauchen. Dima weiss genau, was er will, er ist immer super vorbereitet. Er hat eine Vision und will die sehr präzise haben, bis zu einzelnen Gesten. Ich liebe das, da muss ich nicht improvisieren!»

Sie lacht, höchst präsent am Schirm, schulterlange hellblonde Haare um das schmale Gesicht, hellgrauer Pullover, sehr wache braune Augen. Man kann sich gut vorstellen, welche Herausforderung ihre Marietta für den Paul der Toten Stadt ist, der noch mit seiner verstorbenen Frau spricht, während er sich in die ihr ähnelnde Tänzerin verliebt. Ist vielleicht auch Marietta nur eine Fantasie? «Sie existiert wirklich, aber dass er sie tötet, passiert nur in seinem Kopf», sagt Vida. «Er kann sie nicht ertragen, weil sie so impulsiv ist, das macht ihn fertig.» So fern von unserer Realität sei dieses Psychodrama nicht. «Wir haben uns nach der Coronazeit so zurückgezogen von der Welt, mit Angst vor Beziehungen und Gesprächen mit Leuten, wie Paul, der nur in seiner Fantasie lebt. Und wie geht man um mit so einem Menschen? Für Paul ist das Haar seiner Frau eine Reliquie, und dann kommt jemand wie Marietta und macht Witze…»

Auch wenn es für Vida Miknevičiūtė anders als für ihren Bühnenpartner Eric Cutler kein Rollendebüt ist, hat sie grössten Respekt vor der Partie. «Die Rollen sind mörderisch für uns beide. Der Text ist total wichtig, ich achte sehr darauf, dass sich das mit der Melodie verbindet – manchmal scheint die Musik gar nichts mit dem Text zu tun zu haben! Dazu geht die Stimmlage in Richtung Mezzosopran, Kammerspiel, Dialog, aber mit riesigem Orchester. Man braucht Ausdauer wie bei Wagner. Der Charakter ist mal aufgeregt und mal ruhiger, ein Spagat der Emotionen, das geht durch den ganzen Körper.» Wie nimmt sie Korngolds Musik neben den Partien von Wagner und Strauss wahr, die ihr so vertraut sind, von Sieglinde bis zur Brünnhilde, von Salome bis Chrysothemis? «Die Legatomomente bei Korngold sind Richard Strauss nahe, aber vieles erinnert mich auch an Puccini. Fast jede Arie ist ein Schlager, ein Ohrwurm!»

Gesungen hat Vida schon als Kind sehr viel, was, wie sie sagt, in Litauen normal ist – und vielleicht auch erklärt, warum aus dem kleinen Land gleich drei der jetzt international gefragtesten Sopranistinnen kommen, etwa gleichaltrig: Aušrinė Stundytė, Asmik Grigorian und sie selbst. «Alle baltischen Länder haben grosse Stimmen, auch Lettland ist ein sehr singendes Land! Man wächst auf mit Liedern, und ich habe mit meiner Mutter schon immer gesungen. Sie und mein Vater haben keine musikalische Ausbildung, aber sehr gute Stimmen. Als ich sechs Jahre alt war, hat sie mich zur Musikschule gebracht.» Vida wurde geprüft, musste Rhythmen klatschen, Töne singen, eine Lehrerin fragte: «Was möchtest du in Zukunft sein?» «Sängerin, sagte ich. Da wusste ich es schon!»

Als ich sie nach den Berufen ihrer Eltern frage, sagt sie: «Ganz normale Ange - stellte. Aber wir hatten ein sehr schweres Leben. Mein Papa ist ohne Eltern aufge - wachsen, weil mein Grossvater, der ein Anführer der Partisanen war, erschossen wurde, da war mein Papa erst ein Jahr alt.» Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Besetzung Litauens durch die deutsche Wehrmacht wurde die sowjetische Herrschaft wieder hergestellt, und der Widerstand dagegen kostete nach Vidas Grossvater bald auch ihre Grossmutter das Leben. «Mein Vater hatte kein einfaches Leben, er musste dafür kämpfen. Diese kämpferische Seite habe ich ein bisschen von ihm – dazu gehört auch, positiv auf das Leben zu schauen!»

Dabei half ihr die Musik. Erstmal lernte sie Klavierspielen. Vidas Musikalität fiel auf, und sie wechselte an ein Musikgymnasium, wo auch Solfeggio – Gehör- und Gesangsbildung – und Musiktheorie gelehrt wurden, dazu das Spiel eines Instruments. Aber als musikalisches Abiturfach wählte sie nicht das Klavier, sondern das Dirigieren. «Ich glaube, an deutschen Hochschulen sind die Anforderungen nicht so streng, wie sie für Dirigierschüler an unserem Gymnasium waren. Wir mussten Orchesterpartituren am Klavier spielen und dazu zum Beispiel den Chortenor eines Oratoriums singen, und alles auswendig. Das war sehr hart und hat mir gut gefallen.» Besonders gut gefiel ihr aber, dass es einmal pro Woche Gesangsunterricht gab, bei einer Lehrerin, die Vida dann auch an der Akademie in Kaunas zur Sängerin ausbildete.

Es musste aber noch viel geschehen, bis man die Partisanenenkelin in Bayreuth als «derzeit beste Sieglinde» (F.A.Z.) bejubeln würde, wie das im vergangenen Jahr geschah. Von kleineren Rollen als Studiomitglied in Zürich ging es zu grösseren am Hamburger Opernstudio, von da zum festen Engagement in Mainz. 2014 hatte sie dort als Violetta in einer Traviata-Inszenierung von Vera Nemirova enormen Erfolg, «das war wohl mein Durchbruch.» So etwas erzählt Vida aber nur auf Nachfrage. Und wenn sie grosse Kolleginnen wie Mirella Freni und Maria Callas «Idole» nennt, dann mit dem Hinweis, dass sie den Begriff «Diva» nicht mag, am wenigsten für sich selbst. «Ich bin im Leben ein graues Mäuschen!» Sie trauert aber durchaus den Zeiten nach, als die Sänger noch auf Händen getragen wurden und die Stimme das Wichtigste war.

Es erschreckt sie, wie wichtig Optik und Medienpräsenz geworden sind. Vida sieht eine «Meinungsformierung», in der die stimmlichen Qualitäten sekundär werden. «Manche Kolleginnen lassen plastische Operationen machen und sehen danach schrecklich aus, andere essen nur noch eine halbe Banane am Tag, um abzunehmen. Das ist Stress für den Körper, und wir haben sowieso schon einen stressigen Beruf mit all den Reisen!» Derweil werde sogar bei Dirigenten das Verständnis für Sänger immer seltener. «Manche haben eine Vision, aber keine Ahnung, wo ich atme und Zeit brauche.» Könnte sie, die selbst so früh das Dirigieren lernte, da nicht besonders hilfreiche Tipps geben? «Es hat mich schon viel Kraft gekostet, mich da zu bremsen.» Sie lacht. «Nicht jeder Dirigent mag es, wenn du zeigst, dass du ein bisschen Ahnung hast…»

Dass ihr Mann, mit dem sie in Mainz lebt, nicht «vom Fach» ist, gefällt ihr gut. «Er liebt Theater, aber er kann nur sagen, was er spürt. Wenn er sagt, heute hatte ich eine Gänsehaut, oder mir erzählt, wie ich mich auf der Bühne bewege – das kommt von einer ganz anderen Seite und ist sehr spannend für mich!»

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Das Wasser des Lebens, das Wasser des Todes

Dmitri Tcherniakov inszeniert Opern auf der ganzen Welt. In Zürich hat er vor 13 Jahren die Intendanz von Andreas Homoki mit «Jenůfa» eröffnet, nun bringt er Erich Wolfgang Korngolds Oper «Die tote Stadt» auf die Bühne. Die russische Theatermacherin und -kritikerin Marina Davydova hat den Regisseur für uns porträtiert.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte Dmitri Tcherniakovs Inszenierung der Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch auf der Bühne des Mariinski-Theaters in St. Petersburgl Premiere. Tcherniakovs Interpretation, die mit sämtlichen Konventionen der russischen Opernbühnen brach, kam scheinbar aus dem Nichts, wie ein Komet am dunklen Morgenhimmel. Sofort bildeten sich zwei Lager aus gleichermassen leidenschaftlichen Fans und Gegnern des Regisseurs, und beide staunten: Wer war dieser bis dahin vollkommen unbekannte junge Mann, der es wagte, sich am Allerheiligsten der russischen Kultur zu vergreifen?

Es bedurfte nicht nur eines aussergewöhnlich grossen Talents, sondern auch einer gewissen Besessenheit, um aus dem weihevollen, von konservativen Zuschauern, einflussreichen Primadonnen und mächtigen Intendanten sorgsam bewachten Tempel der russischen Oper einen Ort des Dialogs über Fragen der Gegenwart zu machen. An Besessenheit allerdings hat es Tcherniakov nie gefehlt. Schon als Schüler stand er oft nächtelang nach Karten fürs Bolschoi-Theater Schlange. Mit 16 nahm er an eben diesem Theater eine Stelle als Beleuchtungsassistent an, um dem Leben hinter den Kulissen möglichst nahe zu sein. Und er machte in jungen Jahren schon Jagd auf Aufzeichnungen von Inszenierungen der berühmtesten westlichen Opernregisseure – im internationalen Regietheater kennt er sich besser aus als jeder Theaterhistoriker.

Zu jener Zeit, kurz nach der Perestroika, hatte der Eiserne Vorhang sich gerade erst ein wenig angehoben, und die Welt dahinter war von magischer Anziehungskraft. Schon damals empfand sich Tcherniakov als Kosmopolit. Während die meisten russischen Regisseure davon träumten, mit einem festen Ensemble an ihrem eigenen Haus zu arbeiten, ging Tcherniakov einem Engagement dieser Art konsequent aus dem Weg. In Interviews sagte er oft, in Hotels und an Flughäfen fühle er sich am wohlsten. Er war der erste international bekannte russische Regisseur, der sich entschied, alle Verbindungen mit theatralen Institutionen seines Landes abzubrechen und nur noch ausserhalb Russlands zu inszenieren. Er entschied sich sehr bewusst dafür, ein Weltbürger zu sein, der in keiner Stadt dieser Erde verwurzelt ist. Doch trotz dieses Kosmopolitismus verbinden ihn – oder genauer: seine Erinnerung – nicht nur dünne Fäden, sondern dicke Seile mit Russlands Vergangenheit, und gerade an seiner Kitesch-Inszenierung, die die Geschichte des russischen Musiktheaters in ein Vorher und ein Nachher teilte, zeigt sich das deutlich.

Nikolai Rimski-Korsakows auf einer volkstümlichen Legende beruhendes Werk lässt dem Regisseur wenig Chancen, nicht in süsslichen Kitsch zu verfallen: Wie soll man auf der Bühne umgehen mit all den Löwen, Einhörnern und Paradiesvögeln, die das Libretto der Oper bevölkern? Doch Tcherniakov fand für die religiöse Parabel eine in ihrer Schlichtheit frappierende Lösung: Er liess die Märchenszenerie einfach weg, und mit ihr auch das folkloristische Zubehör, all die Kaftane und geschmückten Hauben, die vermeintlich zu Rimski-Korsakow unbedingt dazugehören. Seine Inszenierung handelte trotzdem von Russland, und mehr noch: Sie verlieh der Oper eine historische Dimension und der nationalen Geschichte metaphysische Tiefe. Jedes einzelne Element hatte eine fantastische Metamorphose durchlaufen, und doch wirkte alles vertraut – das rote Barett der Heldin, ihre an Gummibändern befestigten Fäustlinge (ein Standardaccessoire jeder russischen Schulzeit) oder der mitten im Wald an einem Baum aufgehängte mannshohe Wasserspender (wer die Sowjetunion noch erlebt hat, dürfte das kleinere Original kennen). Sowohl die Waldtiere, die im ersten Akt auf den Ruf ihrer Wohltäterin herbeieilen, als auch die Paradiesvögel, die Fewronija im vierten Akt in die verzauberte Stadt geleiten, hatten bei Tcherniakov Menschengestalt – und all diese Wesen stammten offensichtlich nicht aus einer altrussischen Legende, sondern aus der Kindheit der Zuschauer und ihrer Eltern.

Paradoxerweise agierte der junge Regisseur, der gegen die Operntradition ankämpfte, hier wie ein Archivar der Vergangenheit. An dieser Stelle sollte ich erwähnen, dass zu Tcherniakovs Eigenschaften ein phänomenales Gedächtnis und ein sehr eigenes Verhältnis zur Zeit gehören. Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem anderen bekannten Regisseur, dem Litauer Oskaras Koršunavas, in der Tcherniakov von Vilnius während der Sowjetzeit sprach – und an Oskaras’ Gesicht, als er begriff, dass sein russischer Kollege seine Heimatstadt genauer in Erinnerung hatte als er selbst, dass er die längst verschwundenen Cafés von damals kannte und Details ihrer Einrichtung beschreiben konnte. In Tcherniakovs Gedächtnis lagern Tausende solcher Artefakte, und nicht selten finden sie ihren Weg in seine Inszenierungen.

Eine besondere Beziehung unterhält er im Übrigen nicht nur zur Zeit, sondern auch zum Raum – nicht umsonst hat er, bevor er an die Russische Akademie für Theaterkunst in Moskau ging, Architektur studiert. Die Bühnenbilder seiner Inszenierungen entwirft er selbst. Manchmal rekonstruiert er dafür Details realer Gebäude, manchmal auch das Gebäude als Ganzes – so zum Beispiel für seine erste Arbeit im Ausland, den Boris Godunow an der Berliner Staatsoper (2005), dessen Handlung sich vor dem Hintergrund des in den 1920er-Jahren erbauten Moskauer Telegrafenamts abspielte.

Der Gegensatz von Individuum und Kollektiv stellt für Tcherniakov nicht zufällig ein zentrales Thema seiner Arbeit dar, auch dies hängt mit dem Erbe der sowjetischen Dissidenten zusammen. Zwar ist nicht jeder Einzelgänger ein Dissident, aber jeder Dissident ist zwangsläufig ein Einzelgänger. Die Masse ist bei Tcherniakov immer eindimensional, und sie ist immer das Böse, selbst wenn sie aus Angehörigen unterdrückter Klassen besteht.

Dagegen sind die ausgeprägte Individualität, Unangepasstheit und psychische Komplexität, die so viele seiner Helden auszeichnen, von Don Giovanni bis zu Tatjana in Eugen Onegin, von Jenůfa aus der gleichnamigen Oper von Leoš Janáček bin hin zu Mélisande aus dem impressionistischen Œuvre von Claude Debussy – grundsätzlich und zweifelsfrei positive Eigenschaften. Diese Helden passen ebenso gut in ein romantisches Weltbild wie in das für die sowjetischen Intellektuellen zentrale Paradigma «Held versus Masse». Gleichzeitig sind sie moderne Menschen, mit all ihren Frustrationen, Illusionen, Ängsten und Hoffnungen. Sie alle – Macbeth, Wozzeck, Parsifal – werden in Tcherniakovs Inszenierungen Teil unserer zeitgenössischen Kultur.

Was Dmitri Tcherniakov mit der Oper tut, lässt sich im Grunde auf ein sehr einfaches und zugleich komplexes Grundmuster zurückführen: Praktisch alle seine Arbeiten liefern den Beweis dafür, dass, wer die klassische Oper zu neuem Leben erwecken will, sie zuvor töten muss. Erst nachdem man sie – nach einem alten russischen Märchenmotiv – mit dem Wasser des Todes besprengt hat, kann das Wasser des Lebens folgen. Um den Glauben an die Textgrundlage wiederherzustellen, muss man ihr erst misstrauen, darf die darin beschriebenen Emotionen und Ereignisse nicht für bare Münze nehmen. Der Regisseur muss die Zuschauer mit dem Zeigefinger darauf stossen, dass sie ein Fake vor sich haben, um schliesslich auch dies wieder infrage zu stellen.

Hierher rührt Tcherniakovs fast schon manische Vorliebe für Rollenspiele und Rahmenhandlungen, der er etwa in seiner meisterhaften Deutung von Carmen nachgegangen ist. In Carmen, die 2017 in Aix-en-Provence Premiere hatte, bringt eine Frau ihren Mann in eine Klinik, in der Hoffnung, dass die dort angebotene immersive Therapie – auf Basis der klassischen Carmen-Geschichte – ihn aus seiner Apathie reissen und seine Depressionen heilen wird. Der Patient, José, taucht immer tiefer in das abgegriffene Opernsujet ein und beginnt in diesem Stück im Stück das zu fühlen, was seine Mitspieler nur simulieren: echte Leidenschaft, wahre Liebe. Im Zentrum der Oper steht hier nicht Carmen, sondern eben José. Und der Wert, um den sich alles dreht, ist nicht Freiheitsdrang, sondern die Fähigkeit zu starken Gefühlen.

In Tcherniakovs Lesart ist José einerseits Opfer, weil die Welt, die man ihm vorgaukelt, ihn mit Absicht in den emotionalen Zusammenbruch treibt, und andererseits Sieger, weil er als einziger in dieser Welt aufhört, ein fremdes Spiel zu spielen. Er dringt zu dem vor, was Søren Kierkegaard «wahre Existenz» nannte. Bei Tcherniakov hat dieser Impuls mit heftigen Emotionen wie Liebessehnsucht und Abschiedsschmerz zu tun, durch die der Mensch etwas über sich selbst erfährt. Und sobald man als Zuschauer innerhalb dieses Szenarios an die Echtheit der Empfindungen des Helden zu glauben beginnt, erwacht auch die zu Tode inszenierte Carmen zu neuem Leben.

Authentizität erreicht Tcherniakov paradoxerweise gerade durch Theatralisierung, durch ein scheinbar ironisches Verhältnis zum Text. Manchmal potenziert er diesen Kunstgriff sogar noch, so etwa im zweiten Teil von Hector Berlioz’ Les Troyens an der Opéra de Paris: Aus dem von Dido regierten Karthago ist hier ein Rehazentrum für Überlebende militärischer Konflikte geworden. Die Königin ist nur eine Patientin unter anderen – offenbar aber eine der schwierigsten: Sie ist aus einem Kriegsgebiet geflohen, ihr Mann wurde von einem Tyrannen ermordet. Sie braucht jemanden, der sie aus ihrer Teilnahmslosigkeit herausholt und ihr hilft, die traumatische Erfahrung zu überwinden. Alle wichtigen Bewohner Karthagos treten bei Tcherniakov als Therapeuten auf, die immer wieder andere Insassen der Anstalt in ihre Übungen einbeziehen. Doch da trifft ein neuer Trupp Flüchtlinge ein, die von Aeneas angeführten Trojaner. Aeneas erblickt die «Königin» und erkennt seine verstorbene Frau in ihr. Die Psychotherapie für Flüchtlinge verwandelt sich vor unseren Augen in eine echte Liebesgeschichte zwischen zwei einsamen, traumatisierten Menschen. Doch das Entscheidende kommt noch: Im Angesicht des Todes wird die von Aeneas verlassene Dido zur Regisseurin des Stücks, an dem man sie aufgefordert hat mitzuwirken. Sie teilt unter ihren Mitpatienten Schilder mit den Namen der zu verkörpernden Figuren aus, sie selbst errichtet sich ihren «Scheiterhaufen». Die Animateure sehen zu, wie die «schwierige Patientin» ihr Psychotraining in die eigenen Hände nimmt und spielen Didos Spiel bereitwillig mit. Der therapeutische Triumph – das immersive Theater hat seine Wirkung getan, das Trauma ist überwunden – scheint unmittelbar bevorzustehen, da stürzt Dido leblos zu Boden. Wir werden Zeugen ihres letzten Schritts: vom Theater ins Leben.

Im Februar 2022, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, inszenierte Tcherniakov gerade an der Berliner Staatsoper den Ring des Nibelungen. Dank Daniel Barenboim hatte Tcherniakov seine europäische Karriere seinerzeit in diesem Theater mit Mussorgskis Boris Godunow begonnen. Nun inszenierte er das Opus Magnum des deutschen Opernrepertoires, und mit dieser Arbeit erhielt der Prozess der Entzauberung bekannter Opernsujets im wörtlichen Sinne eine wissenschaftliche Basis. Walhalla, die Höhle der Nibelungen und die heilige Weltesche wurden bei Tcherniakov zum Institut zur Erforschung der Evolution des Menschen und seines Gehirns «E.S.C.H.E». Wotan ist der Direktor dieses Instituts, die übrigen Göttinnen und Götter seine Mitarbeiter. Im Keller arbeiten die Nibelungen. Erforscht werden hier die Emotionen der Menschen, ihre Abhängigkeiten, Leidenschaften, Ängste – vom Glück bis zum Hass. Alle mythologischen Entwicklungen der Geschichte sind, wie immer bei Tcherniakov, rational erklärbar. Alle mythologischen Figuren, die unsterblichen Götter eingeschlossen, sind vermenschlicht; sie altern und sind gegen Ende des Zyklus zu Bewohnern eines Altersheims geworden. Alle übernatürlichen Kräfte sind verschwunden: der Tarnhelm wird zur VR-Brille, die Verwandlung Alberichs ist seine eigene Halluzination. Aber etwas Über - natürliches gibt es dann doch, und das ist die Psyche des Menschen. Sie entpuppt sich als Geheimnis, das eine unergründliche und zuweilen zerstörerische Energie in sich verbirgt. Und je mehr man versucht, diese Urgewalt zu erforschen oder zu unterwerfen, desto rätselhafter erscheint sie. Die Tatsache, dass Tcherniakov dieses Gleichnis über die destruktive Liebe zur Macht, das mit einem Flammeninferno endet, ausgerechnet in dem Moment herausbrachte, als der russische Angriffskrieg begann, zwang sowohl Publikum als auch Kritik dazu, in der Inszenierung politische Motive zu suchen. Doch hier ging es um etwas anderes – darum, dass der Mensch in allen Epochen der Massstab aller Dinge ist, und sein Bewusstsein das grösste Rätsel des Universums.

In einer seiner jüngsten Arbeiten, Ariadne auf Naxos an der Staatsoper Hamburg, geht es um die Konflikte und tödlichen Verletzungen durch Freunde und Familie, in denen sich wie in einem Wassertropfen die Konflikte und Kollisionen der ganzen Welt spiegeln. Die erste Fassung der Oper erschien am Vorabend des Ersten Weltkriegs. Tcherniakov setzt die Vorahnung einer Katastrophe, die in der Musik von Richard Strauss anklingt, mit unserem aktuellen Gefühl der bevorstehenden oder bereits stattfindenden Katastrophe in Beziehung. Er unterstreicht dies durch die letzte Szene der Aufführung: Die Wohnung von Theseus und Ariadne beginnt sich zu drehen und wird zu einer Insel, auf der die Figuren versuchen, Schutz zu finden vor den immer schrecklicher werdenden, immer weniger vorhersagbaren Ereignissen der Welt. Wir haben weder die Kraft, noch die Möglichkeit, den Gang der Geschichte zu beeinflussen. Der Kreis unserer Liebsten ist das Wenige, vielleicht das Einzige, das uns bleibt – das ist der zentrale Gedanke dieser Ariadne.

Die Kunst, ein Stück äusserlich zu modernisieren, beherrscht im Musiktheater heute jeder zweite. Tcherniakov aber modernisiert nicht nur die Zeitumstände, sondern auch die Motive, aus denen die Figuren handeln, ihre Psychologie. Er stellt Takt für Takt, Ton für Ton das ganze Werk auf den Prüfstand unserer heutigen Weltwahrnehmung. Nicht selten greift er dafür tief in die inneren Spannungsverhältnisse der Textvorlage ein, er lässt Repliken, manchmal auch ganze Arien anders adressieren, als das Libretto es vorsieht, gibt den Figuren einen anderen sozialen Hintergrund, einen anderen Familienstand, verändert die Chronologie der Ereignisse.

Dmitri Tcherniakov tötet die klassische Oper, um sie vor unseren Augen wiederauferstehen zu lassen, um uns zu zeigen, wie aus all dem Theaterpathos, aus den dicken Schichten der Tradition urplötzlich ein existenzieller Ernst hervorbricht. Wo dieser Durchbruch gelingt, wird die Handlung einer Oper, wird die Oper überhaupt mit dem Wasser des Lebens besprengt.

Dieser Text erschien 2021 im Max Joseph-Journal der Bayerischen Staatsoper und wurde von der Autorin überarbeitet und ergänzt.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fotogalerie

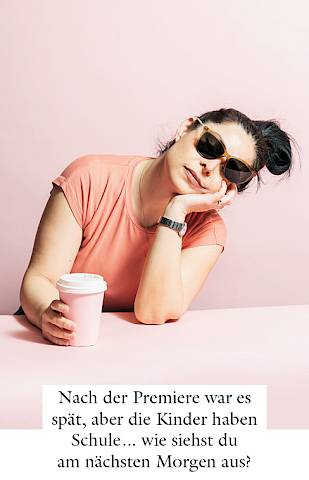

Ich sage es mal so

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Rebeca Olvera, die in Korngolds «Toter Stadt» die Juliette singtIch sage es mal so ist eine Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben

Drei Fragen an Andreas Homoki

Ein toller Mystery-Thriller

Die Tote Stadt ist ein Herzblut-Projekt für uns alle. Sie passt auch genau in unsere programmatische Linie, Opern aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhundert zur Diskussion zu stellen. Eine Zeit, die politisch extrem unruhig war und geradezu Explosionen an künstlerischer Kreativität in die unterschiedlichsten Richtungen ausgelöst hat. Die Tote Stadt ist dafür ein spannendes Beispiel.

Herr Homoki, am 21. April hat Erich Wolfgang Korngolds Oper Die tote Stadt Premiere. Warum haben Sie dieses Stück auf den Spielplan gesetzt?

Weil es ein toller Mystery-Thriller ist! Es geht um einen Mann, der über den Tod seiner Frau nicht hinwegkommt und glaubt, in einer anderen Frau die Verstorbene wiederzuerkennen. Bis zum Schluss weiss man nicht, was Traum und was Wirklichkeit ist. Das ist ein idealer Stoff für die Opernform, in der sich so gut mit der Verschiebung von Wirklichkeitsebenen spielen lässt, und Korngold hat eine unglaublich starke Musik dazu geschrieben. Er war ja erst 23 Jahre alt, als ihm dieser Wurf gelang. Die Partitur ist opulent, enthusiastisch, mit einer in die Extreme ausgreifenden Harmonik, ohne die Tonalität je ganz zu verlassen. Für mich ist Die tote Stadt eine der letzten grossen spätromantischen Opern, die allerdings lange Zeit nicht gespielt wurde. Ich kann mich daran erinnern, dass das Stück noch in den 1980er-Jahren völlig unbekannt war. Erst in jüngerer Zeit hat es wieder den Weg in die Spielpläne gefunden und wird inzwischen öfter gespielt. Sehr zu Recht.

Warum blieb die Oper so lange in der Versenkung verschwunden?

Ich glaube, es hat mit ideologischen Vorbehalten gegenüber dem Komponisten und seiner Musik zu tun. Die Uraufführung, die ja ein grosser Erfolg war, fand 1920 in einer Phase statt, in der die Entwicklungen hin zur musikalischen Moderne schon in vollem Gange waren, deshalb erschien Korngold manchen in der Rückschau nicht modern genug im Vergleich zu Arnold Schönberg oder Alban Berg. Ausserdem wurde Korngold ein erfolgreicher Filmkomponist in Hollywood, nachdem er 1933 nach Amerika ausgereist war. Die Tatsache, dass er sich dem Kino zugewandt und zwei Oscars abgeräumt hatte, führte in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass man ihn in Europa für zu kommerziell hielt. Was für ein Fehlurteil! Man muss sich nur die Musik der Toten Stadt anhören, um das zu erkennen. Ausserdem finde ich es absolut naheliegend, dass er sich als junger, enthusiastischer Opernkomponist für das Kino interessiert hat, es war zu dieser Zeit schliesslich die Kunstform der Stunde. Dass sich die Oper lange nicht durchsetzen konnte, hat aber womöglich auch damit zu tun, dass die Hauptpartie des Paul so unglaublich schwer ist. Da merkt man, dass Korngold als Opernkomponist noch relativ unerfahren war, sonst hätte er wohl nicht so überaus anspruchsvoll für Stimmen geschrieben. Aber zum Glück nehmen die Heldentenöre diese Partie inzwischen als Herausforderung an. Bei uns singt Eric Cutler den Paul, es ist sein Rollendebüt. Und ich weiss, dass er sich lange und sehr akribisch darauf vorbereitet hat.

Lorenzo Viotti ist der Dirigent der Produktion, Dmitri Tcherniakov der Regisseur. Warum sind die beiden die Richtigen für dieses Projekt?

Es war der Wunsch von Lorenzo, die Tote Stadt zu machen, er ist ein grosser Korngold-Fan. Und Dima Tcherniakov, den ich in meiner letzten Spielzeit unbedingt noch einmal als Regisseur engagieren wollte, ist immer stark darin, die psychologischen Abgründe von Opernfiguren zur Darstellung zu bringen. Die Tote Stadt ist ein Herzblut-Projekt für uns alle. Sie passt auch genau in unsere programmatische Linie, Opern aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhundert zur Diskussion zu stellen. Eine Zeit, die politisch extrem unruhig war und geradezu Explosionen an künstlerischer Kreativität in die unterschiedlichsten Richtungen ausgelöst hat. Die Tote Stadt ist dafür ein spannendes Beispiel.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 121, April 2025.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Biografien

Lorenzo Viotti, Musikalische Leitung

Lorenzo Viotti

Lorenzo Viotti, geboren in Lausanne, studierte Klavier, Gesang und Schlagzeug in Lyon sowie Dirigieren in Wien und Weimar. Von 2018 bis 2021 war er Generalmusikdirektor des Gulbekian-Orchesters in Lissabon und seit der Spielzeit 2021/22 ist er Chefdirigent des Netherlands Philharmonic Orchestra. Internationale Aufmerksamkeit erlangte er als Gewinner des Internationalen Dirigierwettbewerbs in Cadaqués 2013 sowie des Young Conductors Award der Salzburger Festspiele 2015. 2017 wurde er beim International Opera Award zum Newcomer des Jahres gekürt. Lorenzo Viotti hat bereits zahlreiche bedeutende Orchester dirigiert, darunter das BBC Philharmonic Orchestra in Manchester, das Royal Liverpool Philharmonic, das Tokyo Symphony Orchestra , das Concertgebouw-Orchester Amsterdam, die Wiener Symphoniker, das Gewandhaus-Orchester Leipzig, das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, das Mahler Chamber Orchestra, das Danish National Radio Symphony Orchestra, das Orchestre de Chambre de Lausanne, die Camerata Salzburg, die Staatskapelle Dresden und die Münchner Philharmoniker. Als Operndirigent leitete er Carmen an der Staatsoper Hamburg und an der Opéra Bastille in Paris, Rossinis La cambiale di matrimonio am Teatro La Fenice in Venedig, Werther und Die Csárdásfürstin am Opernhaus Zürich, Rigoletto an der Oper Stuttgart und der Semperoper Dresden, Tosca in Frankfurt und am New National Theater Tokyo, Cavalleria rusticana, Pagliacci und Turandot an De Nationale Opera Amsterdam, Roméo et Juliette an der Mailänder Scala sowie La bohème am Théâtre des Champs-Elysées in Paris.

Dmitri Tcherniakov, Inszenierung/Bühnenbild

Dmitri Tcherniakov

Dmitri Tcherniakov wurde 1970 in Moskau geboren und studierte an der Russischen Akademie der Darstellenden Künste. Er entwirft die Bühnenbilder seiner Produktionen ausnahmslos selbst und ist Träger zahlreicher Auszeichnungen. Mussorgskis Boris Godunow an der Staatsoper Berlin markierte den Beginn einer engen künstlerischen Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Daniel Barenboim; Prokofjews Der Spieler, Rimski-Korsakows Die Zarenbraut, Wagners Parsifal und Tristan und Isolde folgten. Tschajkowskis Jewgeni Onegin, in zahlreichen Metropolen gezeigt, Wozzeck und Glinkas Ruslan und Ludmilla am Bolschoi Theater Moskau, Glinkas Ein Leben für den Zaren am Mariinski-Theater St. Petersburg, Schostakowitschs Lady Macbeth aus Mzensk an der Deutschen Oper am Rhein, Verdis Macbeth an der Pariser Opéra und Simon Boccanegra an der ENO, Mozarts Don Giovanni in Aix-en-Provence, Madrid und am Bolschoi Theater festigten seinen Ruf. Mussorgskis Chowanschtschina, Poulencs Dialogues des Carmélites und Bergs Lulu in München vertieften seine Anerkennung in Deutschland, Verdis La traviata in Mailand und Borodins Fürst Igor an der Metropolitan Opera erweiterten das internationale Ansehen. Weitere Höhepunkte waren Rimski-Korsakows Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch in Amsterdam, Verdis Il trovatore in Brüssel sowie Janáčeks Jenůfa, Die Sache Makropulos und Debussys Pelléas et Mélisande am Opernhaus Zürich. Zuletzt inszenierte Tcherniakov Prokofjews Krieg und Frieden an der Bayerischen Staatsoper, Wagners Ring des Nibelungen an der Berliner Staatsoper, Iphigénie in Aix-en-Provence und Ariadne auf Naxos in Hamburg.

Elena Zaytseva, Kostüme

Elena Zaytseva

Elena Zaytseva stammt aus St. Petersburg, wo sie auch ihre Ausbildung an der Theaterakademie erhielt. Anschliessend arbeitete sie bei Lenfilm Studio als Kostümassistentin, später als Kostümbildnerin für den Film. 1997 wurde sie Kostümbildnerin am Mariinski-Theater St. Petersburg und entwarf u.a. die Kostüme für den Fliegenden Holländer und Dornröschen. Daneben entwarf sie auch Kostüme für Inszenierungen am Sprechtheater. 2001 begann sie in Moskau für die New Opera Company zu arbeiten, 2003 ging sie ans Moskauer Bolschoj Theater, wo sie unter anderem die Kostüme für Lady Macbeth von Mzensk (2004), Le Corsaire (2007), Ruslan and Ludmilla (2011) und mehrere Ballettproduktionen verantwortete. Ausserdem arbeitete sie in Tscheljabinsk, Jekaterinburg (La Bayadère) und Berlin (Esmeralda). Als Ko-Kostümbildnerin von Dmitri Tcherniakov war sie u.a. an folgenden Produktionen beteiligt: Chowanschtschina (Bayerische Staatsoper), Lady Macbeth von Mzensk (Deutsche Oper am Rhein, English National Opera), Der Spieler (Berliner Staatsoper, Teatro alla Scala), Wozzeck (Bolschoj Theater), Dialogues des Carmélites (Bayerische Staatsoper), Don Giovanni (Aix-en-Provence, Bolschoj Theater, Canadian Opera Company), Simon Boccanegra (English National Opera, Bayerische Staatsoper), Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch (Nederlandse Opera Amsterdam), Jenůfa und Pelléas et Mélisande (Opernhaus Zürich) sowie zuletzt Ariadne auf Naxos und Salome an der Staatsoper Hamburg, Così fan tutte und Iphigénie en Aulide/Iphigénie en Tauride am Festival d’Aix-en-Provence und Krieg und Frieden an der Bayerischen Staatsoper.

Gleb Filshtinsky, Lichtgestaltung

Gleb Filshtinsky

Gleb Filshtinsky stammt aus St. Petersburg und studierte an der dortigen Akademie für Theaterkunst, wo er sich auf Bühnenbild spezialisierte. Als Lichtdesigner gestaltete er neben zahlreichen Theaterproduktionen auch Showprogramme inklusive Pyrotechnik. Seine Arbeiten wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Estischen Nationalpreis für Theater. The Rake’s Progress und Jewgeni Onegin am Moskauer Bolschoj-Theater erhielten die Goldene Maske, den wichtigsten russischen Theaterpreis. Er gestaltete zahlreiche Produktionen für das Alexander- und Mariinski-Theater (u.a. Otello, Boris Godunow, Jenůfa, Die Nase, Carmen, Der Ring des Nibelungen und Tristan und Isolde). Mit Dmitri Tcherniakov verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit, u.a. bei Der Spieler, Die Zarenbraut und Parsifal an der Berliner Staatsoper, Lady Macbeth von Mzensk an der Deutschen Oper am Rhein, Macbeth an der Opéra National de Paris, Chowanschtschina, Dialogues des Carmélites und Lulu an der Bayerischen Staatsoper, Don Giovanni in Aix-en-Provence und am Bolschoj Theater, Simon Boccanegra in London an der English National Opera, Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch in Amsterdam, Fürst Igor an der New Yorker Met und Iolanta an der Opéra National de Paris. In jüngster Zeit arbeitete er mit Dmitri Tcherniakov in Aix-en-Provence und Athen (Iphigénie en Aulide/Iphigénie en Tauride), in Neapel (Rusalka) und an der Staatsoper Hamburg (Ariadne auf Naxos) zusammen.

Tieni Burkhalter, Video

Tieni Burkhalter

Tieni Burkhalter studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wo er sich auf Video und Videoinstallation spezialisierte. Nachdem seine Werke vorwiegend in Galerien und an Experimentalfilmfestivals gezeigt wurden, arbeitet er seit 2009 für die Bühne. Als Videoproduzent ist er eng mit dem Opernhaus Zürich verbunden. Seine Bühnenarbeit führte ihn ausserdem zu Theatern in Berlin, Hamburg, Paris, Moskau, Oslo und Savonlinna. Am Opernhaus Zürich arbeitete er mit Andreas Homoki (Der fliegende Holländer, Das Land des Lächelns, Das Rheingold, Siegfried und Die Walküre), Evgeny Titov (Lessons in Love and Violence und L’Orfeo), Jan Philipp Gloger (Die Csárdásfürstin und Le nozze di Figaro), Adele Thomas (Il trovatore), Rainer Holzapfel (Die Odyssee), Nina Russi (Coraline) und Kai Anne Schuhmacher (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer). Für das Ballett Zürich produzierte er Videos für Christian Spuck (Anna Karenina und Das Mädchen mit den Schwefelhölzern), Marcos Morau (Nachtträume), Edward Clug (Faust) und Douglas Lee (A-Life). Er war ferner am Opernfestival Savonlinna mit Philipp Himmelmann für Aida tätig, in Berlin mit Christian Spuck für Madame Bovary und wirkt seit vielen Jahren in Dmitri Tcherniakovs Inszenierungen mit: Pelléas et Mélisande und Die Sache Makropulos am Opernhaus Zürich, Senza Sangue/Herzog Blaubarts Burg, Elektra und Salome an der Staatsoper Hamburg, La Fille de Neige und Les Troyens an der Opéra National de Paris und Tristan und Isolde an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Ernst Raffelsberger, Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Chorleitung bei Prof. Erwin Ortner) und anschliessend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum bei Prof. Walter Hagen-Groll. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wurde er von Donald Runnicles als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau berufen. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen über 100 Premieren betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren diese Arbeit. Im Sommer 2012 begann zusätzlich seine Tätigkeit als Chordirektor der Salzburger Festspiele. Er ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich. In seiner ersten Festspielsaison kam es u. a. zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Riccardo Muti und Sir Simon Rattle.

Beate Breidenbach, Dramaturgie

Beate Breidenbach

Beate Breidenbach studierte zuerst Violine, dann Musikwissenschaft und Slawistik in Nowosibirsk, Berlin und St. Petersburg. Nach Assistenzen an der Staatsoper Stuttgart und der Staatsoper Unter den Linden Berlin wurde sie als Musikdramaturgin ans Theater St. Gallen engagiert, drei Jahre später wechselte sie als Dramaturgin für Oper und Tanz ans Theater Basel. Anschliessend ging sie als Operndramaturgin ans Opernhaus Zürich, wo sie bisher mit Regisseurinnen und Regisseuren wie Calixto Bieito, Dmitri Tcherniakov, Andreas Homoki, Herbert Fritsch, Nadja Loschky, Kirill Serebrennikov und anderen arbeitete und die Entstehung neuer Opern von Pierangelo Valtinoni, Michael Pelzel, Samuel Penderbayne und Jonathan Dove betreute. Gastdramaturgien führten sie u.a. an die Potsdamer Winteroper (Le nozze di Figaro, Regie: Andreas Dresen), zum Schweizer Fernsehen (La bohème im Hochhaus) und 2021 an die Opéra de Génève (Krieg und Frieden, Regie: Calixto Bieito). Mit Beginn der Spielzeit 2026/27 wird sie als Chefdramaturgin an die Deutsche Oper Berlin wechseln.

Eric Cutler, Paul

Eric Cutler

Eric Cutler, in Iowa geboren, absolvierte sein Studium am Luther College und dem Lindemann Young Artists Development Program der Met. 2005 gewann er den Tucker Award. Er ist an internationalen Opernhäusern zu Gast, u.a. der New Yorker Met, der Bayerischen Staatsoper, dem Royal Opera House in London, der Pariser Oper, dem La Fenice in Venedig, der Lyric Opera of Chicago, dem Teatro dell’Opera in Rom, der Canadian Opera Company, der Santa Fe Opera sowie an den Festivals in Salzburg und Glyndebourne. Nach Anfängen im Mozart- und Belcanto-Repertoire sowie lyrischen Partien von Bellini, Donizetti, Bizet und Gounod u.a. an der New Yorker Met, der Bayerischen Staatsoper München, dem Royal Opera House, der Pariser Oper und bei den Festspielen in Salzburg und Glyndebourne singt er nun insbesondere Partien des jugendlichen Heldenfachs. Höhepunkte der Saison 24/25 sind Gustav Mahlers Das Lied von der Erde mit der Staatskapelle Berlin, Florestan in Fidelio am Royal Opera House und in Zürich, Mahlers 8. Sinfonie am Théâtre Royal de la Monnaie und Paul in der Neuproduktion von Korngolds Die tote Stadt am Opernhaus Zürich, wo er zuletzt als Siegmund in Die Walküre zu sehen war. Cutler ist auch als Konzert- und Liedsänger gefragt und trat u.a. mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Houston Symphony Orchestra, den Hamburger Symphonikern und dem London Symphony Orchestra auf.

Vida Miknevičiūtė, Marietta/ Marie

Vida Miknevičiūtė

Vida Miknevičiūtė, Sopran, studierte Gesang an der Litauischen Akademie für Musik und Theater in Kaunas sowie in Leipzig. Zwischen 2005 und 2007 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich und gastierte beim Festival d’Aix-en-Provence sowie am Theater Basel. 2008-2010 war sie im Opernstudio der Hamburgischen Staatsoper, 2011-2020 gehörte sie dem Ensemble des Staatstheaters Mainz an. Seither debütierte sie als Gräfin (Capriccio) an der Victorian Opera Melbourne und sang u.a. Lisa (Pique Dame) an der Semperoper Dresden, Jenůfa, Chrysothemis, Sieglinde und Elsa (Lohengrin) an der Berliner Staatsoper, Senta und Salome an der Deutschen Oper Berlin, Sieglinde in Baden-Baden und am Teatro San Carlo in Neapel, Salome an der Mailänder Scala, Chrysothemis, Giuditta und Salome an der Bayerischen Staatsoper, Chrysothemis bei den Salzburger Festspielen, und Brünnhilde (Siegfried) mit dem Latvian National Symphony Orchestra. 2024 debütierte sie als Sieglinde bei den Bayreuther Festspielen. 2024/25 singt sie Marietta (Die tote Stadt) beim Dvořák-Festival in Prag, an der Bayerischen Staatsoper und in einer Neuproduktion am Opernhaus Zürich. Darüber hinaus singt sie Salome an der Wiener Staatsoper, an der Finnischen Nationaloper und an der Hamburgischen Staatsoper, Chrysothemis (Elektra) an der Staatsoper Unter den Linden, Senta (Der fliegende Holländer) bei den Internationalen Maifestspielen in Wiesbaden und gibt als Sieglinde ihr USA-Debüt am Santa Fe Opera House. Im Konzert singt sie Sieglinde am Sydney Opera House sowie Wolfgang Rihms Gehege mit den Berliner Philharmonikern.

Björn Bürger, Frank/ Fritz der Pierrot

Björn Bürger

Björn Bürger, Bariton, studierte an der Frankfurter Musikhochschule und gewann den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Gesang. Zudem ist er erster Preisträger des Emmerich-Smola Wettbewerbs und des Anneliese-Rothenberger Wettbewerbs. Nach seinem Studium war er von 2013 bis 2018 Ensemblemitglied an der Oper Frankfurt. Dort sang er u.a. die Titelrollen von Billy Budd und Owen Wingrave, Georg in Arnulf Herrmanns Der Mieter, Harlekin (Ariadne auf Naxos), Papageno (Die Zauberflöte), Dandini (La Cenerentola), Almaviva (Le nozze di Figaro), Frank / Fritz (Die tote Stadt) und Pelléas (Pelléas et Mélisande). An der Opéra de Paris debütierte er als Papageno, beim Glyndebourne Festival als Figaro (Il barbiere di Siviglia) und an der Bayerischen Staatsoper als Dr. Falke (Die Fledermaus). Seit 2019 gehört er zum Ensemble der Staatsoper Stuttgart, wo er u.a. als Papageno, Dr. Falke, Figaro, Almaviva (Le nozze di Figaro) sowie als Belcore (L’elisir d’amore) zu erleben war. Don Giovanni und Almaviva sang er ausserdem 2019 am Opernhaus La Monnaie in Brüssel. 2021 war er als Andrej in Prokofjews Krieg und Frieden am Grand Théâtre de Gènéve zu hören. In der Spielzeit 2023/2024 debütierte er in der Rolle des Heerrufers des Königs in Lohengrin an De Nationale Opera Amsterdam und war zudem als Papageno an der Opéra de Lausanne und an der Staatsoper Stuttgart zu erleben, wo er auch die Rolle des Bill in der Neuproduktion von Kurt Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny verkörperte. Am Opernhaus Zürich gab er 2023 sein Hausdebüt als Frédéric in Delibes’ Lakmé und war zudem in Benjamins Lessons in Love and Violence zu hören.

Evelyn Herlitzius, Brigitta

Evelyn Herlitzius

Evelyn Herlitzius erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Es folgten Engagements in Saarbrücken und Karlsruhe. 1997 debütierte sie an der Sächsischen Staatsoper Dresden als Leonore (Fidelio). In Dresden erarbeitete sie sich viele grosse Partien ihres Fachs wie Jenůfa, Elisabeth / Venus (Tannhäuser), Sieglinde (Die Walküre), Brünnhilde (Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung), Kundry, Lady Macbeth von Mzensk und Jeanne (Die Teufel von Loudun). Sie gastierte u. a. an der Staatsoper Wien (Leonore, Isolde), an der Deutschen Oper Berlin (Ring-Zyklus, Elisabeth / Venus), De Nederlandse Opera Amsterdam (Färberin), Staatsoper Berlin (Salome) und am Teatro alla Scala di Milano (Wozzeck / Marie, Lohengrin / Ortrud). Ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen gab sie 2002 mit Brünnhilde und wurde erneut für den Ring-Zyklus, für Kundry und 2015 für Isolde eingeladen. Elektra sang sie u. a. in Zürich, Berlin, München, Barcelona und Wien. Sie arbeitete mit Dirigenten und Regisseuren wie Sir Georg Solti, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti, Adam Fischer, Christian Thielemann, Fabio Luisi, Kent Nagano, Pierre Boulez, Sebastian Weigle, Simone Young, Franz Welser-Möst, Daniel Barenboim, Ingo Metzmacher, Willy Decker, Jürgen Flimm, Andreas Homoki, Harry Kupfer, Christof Loy, Peter Mussbach, Hans Neuenfels und Christoph Schlingensief zusammen. 2002 wurde sie zur Kammersängerin ernannt. Sie ist Trägerin des «Christel-Goltz-Preises» (1999) und des Deutschen Theaterpreises «Faust» (2006 und 2014). In Zürich war sie zuletzt als Madame de Croissy in Dialogues des Carmélites zu sehen.

Rebeca Olvera, Juliette

Rebeca Olvera

Rebeca Olvera stammt aus Mexiko. Sie studierte am Conservatorio Nacional de Musica in Mexiko City und war von 2005 bis 2007 Mitglied des IOS am Opernhaus Zürich. Anschliessend wurde sie hier festes Ensemblemitglied und sang u.a. Adina (L’elisir d’amore), Norina (Don Pasquale), Berenice (L’occasione fa il ladro), Giulia (La scala di seta), Rosina (Paisiellos Il barbiere di Siviglia), Blonde (Die Entführung aus dem Serail), Madame Herz (Der Schauspieldirektor), Dorinda (Orlando), Isolier (Le comte Ory), Adalgisa (Norma) und Zaida (Il turco in Italia). Dabei arbeitete sie mit Dirigent:innen wie Ralf Weikert, Vladimir Fedoseyev, William Christie, Marc Minkowski, Nello Santi, Adam Fischer, Fabio Luisi, Diego Fasolis, Franz Welser-Möst, Emmanuelle Haïm und Alessandro De Marchi. Mit José Carreras gab sie Konzerte in Südamerika und Europa (Carreras-Gala 2007 in der ARD) und mit Plácido Domingo in Mexiko. 2016 sang sie Adalgisa in Norma neben Cecilia Bartoli im Théâtre des Champs-Élysées, beim Edinburgh Festival und im Festspielhaus Baden-Baden. In Zürich war sie als Despina, Musetta, Frasquita in Carmen, Mi in Das Land des Lächelns, Zaida in Il turco in Italia, Komtesse Stasi in Die Csárdásfürstin, Waldvöglein in Siegfried und Contessa di Folleville in Il viaggio a Reims zu hören – letztere Rolle sang sie auch an der Royal Danish Opera. Sie sang Isolier an der Opéra de Monte-Carlo und Clorinda (La Cenerentola) an der Wiener Staatsoper. Ausserdem trat sie als Berta (Il barbiere di Siviglia) und im Galakonzert Carmencita & Friends bei den Salzburger Festspielen auf.

Daria Proszek, Lucienne

Daria Proszek

Daria Proszek, Mezzosopran, schloss ihr Gesangsstudium an der Musikakademie in Krakau bei Agnieszka Monasterska ab. Im Anschluss wurde sie in die Opernakademie des polnischen Nationaltheaters Teatr Wielki in Warschau aufgenommen, wo sie u. a. von Matthias Rexroth, Eytan Pessen und Izabella Kłosińska weiter ausgebildet wurde. Zudem nahm sie an Meisterkursen u. a. bei Ewa Podleś, Ryszard Karczykowski, Tomasz Konieczny, Mariusz Kwiecień und Sergei Leiferkus teil. Zu ihrem Repertoire zählen Partien wie Rosina (Il barbiere di Siviglia), Olga (Jewgeni Onegin), Dorabella (Così fan tutte), Mercédès (Carmen), Amastre (Serse), Meg Page (Falstaff) und Dido (Dido and Aeneas). Von der Spielzeit 2019/20 an war sie Mitglied im Opernstudio der Bayerischen Staatsoper und wechselte für die Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 ins Ensemble, wo sie u. a. Tisbe (La Cenerentola), 3. Magd (Elektra), 2. Dame (Die Zauberflöte), Hänsel (Hänsel und Gretel), Mère Jeanne (Dialogues des Carmélites) und Fjodor (Boris Godunow) sang. Jüngst kehrte sie als Mascha in Pique Dame sowie als Krystina in der Neuproduktion Die Passagierin and die Bayerische Staatsoper zurück. In der laufenden Spielzeit gibt Daria Proszek ihr Debüt am Opernhaus Zürich und wird als Selinda in Vivaldis Farnace am Théâtre des Champs-Élysées zu erleben sein.

Raúl Gutiérrez, Gaston

Raúl Gutiérrez

Raúl Gutiérrez, Tenor, studierte bei Emilio Pons in New York und Alejandro Armenta in Mexico-Stadt. Er war Mitglied der Vincerò Academy, in deren Rahmen er in der Carnegie Hall New York auftrat. 2022 war er

Finalist bei der New Yorker Opera Index Competition und Gewinner der Meistersinger Competition Graz. In der Opernstudio-Produktion der Bregenzer Festspiele 2023 sang er die Titelrolle in Massenets Werther. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios am Opernhaus Zürich. Hier war er bisher u.a. in Sweeney Todd, Il turco in Italia, Jim Knopf, A Midsummer Night’s Dream und I vespri siciliani zu hören.

Nathan Haller, Victorin

Nathan Haller

Nathan Haller stammt aus Kanada und studierte Gesang an der Juilliard School in New York. 2013 war er Teilnehmer der Internationalen Meistersinger Akademie. Von 2015 bis 2017 war er Mitglied des Opernstudios OperAvenir am Theater Basel, wo er u.a. als Tamino (Die Zauberflöte), als Romeo in Blachers Romeo und Julia, in der Uraufführung Melancholia von Sebastian Nübling und Ives Thuwis, als Enoch Snow (Carousel) und als Oronte in Alcina zu erleben war. 2016 sang er Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) am Akko Opera Festival in Israel. Auf der Konzertbühne war er u.a. am New York Festival of Song in der Carnegie Hall, mit dem russischen Kammerorchester St. Petersburg, in La Resurrezione unter William Christie und mit Masaaki Suzuki in Boston, New York, Leipzig und London zu hören. 2017/18 gastierte er an der Neuen Oper Wien als François in Leonard Bernsteins A Quiet Place, 2018/19 sang er Graf Albert (Die tote Stadt) mit der Nederlandse Reisopera und gastierte in Die Gezeichneten sowie als Albazar in Il turco in Italia am Opernhaus Zürich, wo er 2020/21 auch in der Hauptrolle von Mitterers Tapferem Schneiderlein zu sehen war. Seit der Spielzeit 2021/22 gehört Nathan Haller zum Ensemble des Opernhauses Zürich und war hier als Telemachos in der Uraufführung Die Odyssee, als Sir Hervey (Anna Bolena), Graf Elemer (Arabella), Bardolfo (Falstaff), Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail), 1. Jude (Salome), Triquet (Jewgeni Onegin) und Gobin / Adolfo (La rondine) zu hören. Ausserdem sang er 2021 Lysander (A Midsummer Night’s Dream) an der Oper Malmö und 2023 Pong (Turandot) an der Deutschen Oper am Rhein.

Álvaro Diana Sanchez, Graf Albert

Álvaro Diana Sanchez