Das Land des Lächelns

Romantische Operette in drei Akten von Franz Lehár (1870-1948)

Text von Ludwig Herzer und Fritz Löhner nach dem Libretto von Victor Léon

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 10 Min. inkl. Pause nach ca. 45 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Vergangene Termine

Juni 2017

Juli 2017

Gut zu wissen

Gespräch

Andreas, mit Franz Lehárs Das Land des Lächelns präsentierst Du die erste Operette während Deiner Zürcher Intendanz, und Du inszenierst sie auch gleich selbst. Was magst Du an Operette?

Zunächst einmal bin ich ein grosser Freund von guter Unterhaltung. Musiktheater muss ja nicht immer philosophisch schwere Kost sein, sondern soll sich auch von seiner leichteren Seite präsentieren dürfen. Ich habe auch bereits einige Operetten inszeniert wie Kálmáns Csárdásfürstin oder Lehárs Lustige Witwe, sogar ein Musical wie My Fair Lady. Operette zu machen ist für mich jedes Mal eine schöne Herausforderung, gerade auch wegen ihres genuin tänzerischen Charakters. Es gehört zu diesem Genre einfach dazu, dem Publikum visuelle und sinnliche Reize zu bieten, und ich bin der Meinung, dass man das durchaus mit einer gewissen Schamlosigkeit tun soll. Ich geniesse es, mich auf das Sentiment einzulassen und manchmal haarscharf am Kitsch vorbei zu schrammen. Natürlich ist es wichtig, eine reflektierte Haltung einzunehmen und nicht in die alten Operettenkonventionen zu verfallen. Eine Prise Humor gehört immer dazu, ein kleines Augenzwinkern und szenischer Widerstand, wenn es allzu glatt wird. Die spielerische Form und offene Struktur der Operette, die sich zuweilen dem Kabarettistischen annähert, erlaubt mir als Regisseur viele Freiheiten. Gleichzeitig muss man immer sehr genau hinhören, denn der Charme der Operette ist sehr zerbrechlich.

Wer beim Land des Lächelns nun mit einer schmissig-leichten Operette à la Lustige Witwe rechnet, wird allerdings überrascht sein: dieses Werk schlägt ernstere Töne an. 1929 in Berlin uraufgeführt, gehört das Land des Lächelns zum Spätwerk Lehárs, zur sogenannten Silbernen Operettenära. Was ist das Besondere an diesem Stück?

Auffällig ist, dass sich Lehár in seinen Werken der Zwischenkriegszeit der grossen Oper annähert. Er entfernt sich von der klassischen Operette, die in ihrem Kern eine Komödie war und aus pointierten Dialogszenen und dazwischengeschobenen Musiknummern bestand. Im Land des Lächelns ist die musikalische Struktur viel autonomer. Die Operettendramaturgie wird introvertierter, indem das Schicksal der Protagonisten und ihr Gefühlsleben im Zentrum stehen. Nebenhandlungen, Intrigen und ausgeprägte Milieuschilderungen sind für die eigentliche Geschichte nicht mehr so wichtig. Mein Bühnenbildner Wolfgang Gussmann und ich haben beim Land des Lächelns festgestellt, dass sich die Geschichte und das, was mit den Figuren geschieht, eigentlich allein über die Musiknummern erzählen lässt. Aus diesem Grund haben wir uns schliesslich entschieden, die Dialoge fast ganz wegzulassen und viele Nebenrollen, die musikalisch und auch sonst nichts zum eigentlichen Verlauf der Geschichte beitragen, zu streichen. Auch der Musikstil von Land des Lächelns hat immer weniger mit dem alten Stil der Goldenen Wiener Operette zu tun. Instrumentierung, Orchesterstärke und die Gestaltung der Melodien erinnern stark an Puccini, den Lehár überaus bewunderte und mit dem er befreundet war. Man spürt bereits die Filmmusiken der 30-er Jahre. Die musikalische Struktur ist sehr avanciert und überrascht immer wieder mit interessanten Modulationen, Dissonanzen, überraschenden Einbrüchen und Zäsuren. Lehár geht hier virtuos mit den Emotionen um, und manchmal scheint mir, zwinkere er einem zu, als ob er sagen wollte: Schaut alle her, kann ich das nicht gut? Gerade in den Duetten zwischen Lisa und Sou-Chong klingt es oft nach grosser Oper. In unserer Inszenierung fassen wir das Ganze wie eine Revue auf und konzentrieren uns auf die jeweiligen Situationen der Figuren und ihr Emotionsfeld. Schlag auf Schlag folgen einander kontrastierende Musiknummern – Walzer, Schlager, charmantes Wiener Lied, tragische Finali und grosse Tableaux –, die dem Abend insgesamt eine melancholische Grundstimmung geben.

Das übliche Operettenpersonal wie Grafen, Generäle oder Diener kommt also nicht mehr vor, im Mittelpunkt der Geschichte stehen Lisa und Sou-Chong. Worum geht es?

Kurz gesagt, um den Clash der Kulturen und das Scheitern einer Liebe. Eine selbstbewusste, von Männern umschwärmte junge europäische Frau, Lisa, verliebt sich Hals über Kopf in einen chinesischen Attaché, den schüchternen und zurückhaltenden Sou-Chong. Sie ist bereit, für diese Liebe bis ans Ende der Welt zu gehen, und begleitet ihn nach China, nachdem er dort zum Ministerpräsidenten ernannt wurde. In China wird ihr ihre Fremdheit jedoch rasch bewusst. Sie, die eine emanzipierte, moderne Frau ist, wird mit anderen Sitten und einem vollkommen antiquierten Frauenbild konfrontiert. Sou-Chong ist letztlich nicht in der Lage, sich von seinem kulturellen Umfeld zu befreien, auch aufgrund seiner gesellschaftlichen Funktion, denn als Ministerpräsident ist er bestimmten politischen Zwängen ausgesetzt. Die chinesische Gesellschaft erweist sich Lisa gegenüber als zunehmend feindselig, was nach und nach auch auf Sou-Chong übergreift, worauf diese Beziehung auseinanderbricht. Lisa kehrt in ihre Heimat zurück. Mich berührt an dieser Geschichte, dass sich diese beiden Menschen im Grunde bis zuletzt lieben und um ihre Liebe kämpfen. Wir erleben die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung und die Verzweiflung der beiden darüber, dass dieser Verbindung keine Zukunft vergönnt ist. Es gibt kein Happy End, was bemerkenswert ist für eine Operette.

Verträgt dieses Genre denn solch eine Tragik?

Auf jeden Fall. Die Geschichte ist ja nicht wirklich tragisch, sondern einfach nur wunderbar traurig. Lisa und Sou-Chong, ja selbst das Buffopaar Mi und Gustl, können nicht zusammenbleiben und müssen in dieser Operette voneinander Abschied nehmen, ganz so, wie wir das auch aus melancholischen Liebesfilmen kennen. Jeder von uns fühlt sich da angesprochen, denn jeder weiss, wie schwer Abschiednehmen ist; unser ganzes Leben besteht letztlich aus Abschiednehmen!

Deine Inszenierung ist in einem eleganten Revueraum der 20er-Jahre angesiedelt. Eine konkrete Aktualisierung des Stoffes wäre für Dich nicht in Frage gekommen? Etwa, um der Frage nachzugehen, wie sich ein Mensch in einem anderen Kontext verhält, oder was es bedeuten kann, in eine fremde Familie einzuheiraten?

Dass eine Frau wegen eines Mannes etwa nach Afghanistan oder nach Saudi-Arabien ziehen würde, wäre für mich schon aufgrund des chinesischen Kolorits von Lehárs Musik problematisch. Für mich sind die Situationen, die im Stück erzählt werden, vollkommen zeitlos, so dass ich eine Übertragung ins Heute nicht brauche. Ich finde auch, dass es nicht die Stärke von Musiktheater ist, politische Themen in einer aktualisierten Form darzubringen, denn die Musik hebt es immer in etwas Allgemeingültiges. China ist im Übrigen immer noch sehr weit weg von uns, wenn auch viel näher als in den 20er-Jahren. Die asiatische Kultur und ihre Traditionen sind uns doch im Grunde noch immer sehr fremd.

Trotzdem wird hier ein für ein heutiges Empfinden ziemlich klischeehaftes China heraufbeschworen. Die damalige Vorstellung vom chinesischen Volk beschränkte sich auf «Schlitzaugen», das maskenhafte Lächeln, das Geheimnisvoll-Exotische. Wie gehst Du mit Klischees um?

Die Operette arbeitet immer mit Klischees, davon lebt sie. Mir macht das Spass. Man muss die Klischees sogar noch ironisch überzeichnen. Ich muss ja kein authentisches China auf die Bühne bringen, es reicht aus, eine kleine Choreografie oder eine deutliche Kostümierung zu zeigen, die im weitesten Sinne an chinesisches Ballett oder chinesisches Theater erinnert. Dadurch habe ich schon «Fremdheit» erzählt. Ich zeige nicht wirklich die Chinesen.

Die Operette hat seit ihren Anfängen immer auch Gleichheit und Brüderlichkeit gepredigt. Ist es nicht eine traurige Botschaft von Land des Lächelns, dass die kulturellen Unterschiede letztlich nicht miteinander vereinbar sind?

Das mag vielleicht bedauernswert sein, ist aber hochaktuell. Tatsächlich leben wir heute in einer Zeit, in der wir feststellen müssen, dass die kulturellen Wurzeln die Menschen sehr stark determinieren und ihr Verhalten bestimmen. Es wird einem bewusst, dass es sehr viel Zeit braucht, um festgefahrene Normen und Weltanschauungen zu verändern; diese Prägungen sitzen tief. Aber die Musik Lehárs wagt dennoch die wunderschöne Operetten-These: «Meine Liebe, Deine Liebe, die sind beide gleich!»

Das Gespräch führte Kathrin Brunner.

Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 50, Juni 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Who is who: «Das Land des Lächelns»

Im Video von 2018 stellen sich Prinz Sou-Chong (Piotr Beczała), Lisa (Julia Kleiter), Mi (Rebeca Olvera) und Graf Gustav von Pottenstein (Spencer Lang; in der Vorstellungsserie 23/24 Andrew Owens) kurz vor.

Portrait

«Mir tut alles weh», stöhnt Julia Kleiter, als wir uns auf der Probebühne des Opernhauses am Escher-Wyss-Platz treffen. Dort laufen gerade die Proben zu Lehárs Das Land des Lächelns, Julia singt die Lisa. Wie kann das sein? Operette ist doch locker und leicht, der reinste Spass für Publikum – und Darsteller! Spass hat sie durchaus während der Proben, meint die Sopranistin, aber was für Theaterleute eine Binsenweisheit ist, gilt auch hier: Das Leichte ist oft das Schwerste. Damit eine Szene wie das bezaubernde Duett von Lisa und Su-Chong, «Trinken Sie mit mir ein Tässchen Tee», charmant und unangestrengt über die Rampe kommt, ist harte Arbeit nötig. Zumal wenn die Solisten nicht nur singen, sondern auch tanzen. Dann entscheidet das perfekte Timing alles. Jeder Schritt, jede Drehung, jeder Blick muss sitzen, und man muss genau festlegen, wer in welchem musikalischen Moment wo steht, damit der Gesang ins Publikum strahlen kann und nicht von den Kulissen verschluckt wird. Und die erarbeiteten Bewegungsabläufe müssen so oft wiederholt werden, bis sie quasi von selbst funktionieren.

Operette ist für Julia Kleiter Neuland. Zwar hat sie die Lisa während ihres Gesangsstudiums an der Kölner Hochschule vor mittlerweile 15 Jahren schon einmal gesungen. Seitdem war sie aber eher bei Mozart zuhause: Gleich nach dem Studium debütierte sie als Pamina an der Opéra National de Paris, die Pamina sang sie an der Metropolitan Opera in New York, und auch hier am Zürcher Opernhaus war sie bis her vor allem als Mozart-Sängerin zu hören mit Partien wie Serpetta, Pamina und Ilia unter Nikolaus Harnoncourt, Figaro-Gräfin und in der letzten Spielzeit auch Fiordiligi. 2014 stand sie neben Jonas Kaufmann auf der Bühne, in einem Konzert mit Operettenhits, das auch als CD und DVD unter dem Titel «Du bist die Welt für mich» erschien. Und nun also ihre Wunschpartie Lisa: für Julia die ideale Brücke zwischen Mozart und den grossen lyrischen Partien, die sie in nächster Zukunft geplant hat – die Agathe im Freischütz an der Mailänder Scala zum Beispiel. Denn Lehárs Operette kennt neben dem luftig-leichten Tee-Duett, das auch aus einer Berliner 20er-Jahre-Revue stammen könnte, noch ganz andere Farben: Im ersten Finale wird es regelrecht dramatisch, das gross besetzte Orchester entwickelt eine Dynamik und einen Schmelz wie sonst nur bei Puccini. Diese grossen emotionalen Ausbrüche sind anstrengend zu singen, meint Julia Kleiter; sie stellen ähnliche Anforderungen an die Stimme wie zum Beispiel eine Mimì in La bohème.

Berührungsängste mit der Operette hatte sie nicht; sie fühlte sich, so erzählt Julia Kleiter, schon als Kind eher in der romantischen Musik zuhause als zum Beispiel im Barock. Und das, obwohl ihre Anfänge als Sängerin in den Limburger Domchor zurückreichen, wo vorwiegend barocke geistliche Musik gesungen wurde. Dass es so natürlich und völlig unangestrengt wirkt, wenn Julia Kleiter auf der Bühne steht und singt, hat sicher damit zu tun, dass das Singen schon als Kind für sie ganz selbstverständlich dazugehörte. Ihre beiden Brüder sangen ebenfalls im Chor, und der Vater verdiente sein Geld zwar als Hockeytrainer, war aber darüber hinaus auch Hobbysänger und Opernliebhaber. «Das Genre Operette passt zu mir», meint Julia Kleiter, «es liegt mir, einer Rolle etwas Frisches, Lustiges zu geben». An der Diva allerdings müsse sie noch arbeiten: «Lisa ist eine Rolle, mit der man sich nicht im Ensemble verstecken kann – sie tritt auf, und alle Blicke sind nur noch auf sie gerichtet.» So im Mittelpunkt zu stehen, von allen begehrt und umschwärmt zu werden, die Verführerin zu spielen, die gerne flirtet und die Männer reihenweise um den kleinen Finger wickelt, das ist ungewohnt für Julia Kleiter – «aber das ist ja auch das Tolle an meinem Beruf, dass ich auf der Bühne diese Frau sein darf, die ich sonst nie wäre». Lisa ist «eine richtige Primadonna». Aber es gibt ja neben ihr auch noch einen Primo uomo, und was für einen.

«Zum Glück!», lacht Julia Kleiter. Es ist ihr nämlich gar nicht so unrecht, dass der Tenor Piotr Beczala noch ein bisschen mehr im Rampenlicht und im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht als sie. Und davon abgesehen ist ein Partner wie Beczala «ein Geschenk – jemand der so singt und so spielt wie er, der so erfahren ist und so ein toller Kollege – einfach fantastisch»! Mit ihm fällt es leicht, «aufs Ganze zu gehen», und mit ihm werden die Szenen trotz der manchmal mühsam erarbeiteten und unbedingt nötigen Präzision nie mechanisch, sondern bleiben auch nach der zehnten Wiederholung frisch und lebendig. Operette, so Julia Kleiter, muss man darstellerisch ganz anders angehen als Mozart. Viel ausgestellter, viel körperlicher, weniger verinnerlicht. Und man muss dahinter stehen, muss auch kitschige Momente überzeugend präsentieren. «Sonst kann es schon mal peinlich werden.» Andreas Homoki ist dafür der ideale Regisseur. «Er hat sehr konkrete Vorstellungen von einer Szene, lässt uns aber auch die Freiheit, Dinge gemeinsam zu entwickeln. Er ist sehr aufmerksam für das, was wir mitbringen.» Ausserdem arbeitet er sehr genau – und das ist, so Julia Kleiter, gerade bei diesem Stück entscheidend, «sonst sackt es ab in Langeweile».

Mit der Lisa im Land des Lächelns kann sie sich durchaus identifizieren. Denn die ist ziemlich selbstbewusst und hat ihren eigenen Kopf. Der chinesische Prinz Sou-Chong fasziniert sie durch seine Fremdheit. Er ist schüchtern und höflich und so ganz anders als all die anderen Männer, die Lisa bis dahin kennen gelernt hat. Sie wartet nicht lange darauf, dass er fragt, ob er sie küssen darf – sie küsst ihn einfach gleich selbst. Und als sie erfährt, dass er zurück nach China muss, beschliesst sie kurzerhand, mit ihm mitzugehen – ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu bitten, und obwohl sie im tiefsten Innern weiss, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. In ihrer Verliebtheit glaubt sie einen Moment lang daran, in China glücklich werden zu können. Auf die schmerzhafte Erkenntnis, dass das nicht möglich ist, folgt der Entschluss, zurück nach Wien zu gehen – obwohl Sou-Chong sie zunächst nicht freigeben will und der Meinung ist, sie könnte sehr wohl seine Frau bleiben, auch wenn er aus Gründen der Tradition vier Chinesinnen heiraten muss.

Hier, so meint Julia Kleiter, stellt Lehárs 1929 uraufgeführte Operette Fragen, die auch heute wieder aktuell sind – inwiefern nämlich so unterschiedliche Kulturen wie die westeuropäische und die chinesische überhaupt miteinander vereinbar sind, und ob eine moderne Frau wie Lisa in China glücklich werden kann, ohne sich den dortigen Gegebenheiten anzupassen.

Im wirklichen Leben funktioniert die Multi-Kulti-Ehe übrigens besser als auf der Operettenbühne: Julia Kleiter ist seit mittlerweile 10 Jahren mit dem amerikanischen Tenor Eric Cutler verheiratet. Auch wenn natürlich die amerikanische Kultur ihr nicht annähernd so fremd ist wie die chinesische: Eine Herausforderung ist die Beziehung der beiden allemal. Seit der Geburt der beiden Kinder wird jedes Angebot doppelt geprüft. «Das Leben vieler anderer Opernsänger, die nur noch im Hotelzimmer leben und von einem Engagement zum anderen reisen, funktioniert für mich nicht», meint Julia Kleiter, «dafür ist es mir zu wichtig, meine Kinder aufwachsen zu sehen». Sie singt deshalb vorwiegend Konzerte und hat ihre Opernengagements stark zurückgeschraubt. Reizvolle Angebote von grossen Opernhäusern bekommt sie trotzdem, und ganz auf die Opernbühne zu verzichten, kann sie sich nicht vorstellen. Aber ihr Kalender und der ihres Mannes müssen zusammenpassen, damit es möglichst selten vorkommt, dass beide Eltern gleichzeitig unterwegs sind. Dafür verzichten beide zu gleichen Teilen immer wieder auf Engagements. Dass das funktioniert, darauf ist Julia Kleiter auch ein kleines bisschen stolz. Und dass nicht alle Intendanten dafür Verständnis haben, dass sie attraktive Angebote auch mal ablehnt, damit kann sie leben. Umso schöner, dass sie nun am Opernhaus Zürich zu Gast ist.

Text von Beate Breidenbach.

Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 50, Juni 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Familienbande

Julia Kleiter ist mit «Das Land des Lächelns» zurück in Zürich. Die Sopranistin über ihren Weg von Sophie zur Marschallin, ihre Liebe zum Lied und warum sich ein Besuch im Limburger Dom lohnt. Zum Podcast

Essay

Am 10. Oktober 1929 wurde Franz Lehárs Operette Das Land des Lächelns am Berliner Metropol-Theater uraufgeführt. Zwei Wochen später brachen an der New Yorker Wertpapierbörse die Kurse ein und lösten die berüchtigte Weltwirtschaftskrise von 1929 aus mit ihren verheerenden Folgen. Es gibt keinen Text über Das Land des Lächelns, in dem dieser zeitliche Zusammenhang nicht erwähnt wird. Richard Taubers Welterfolg mit der berühmtesten, für ihn komponierten Arie der Operette «Dein ist mein ganzes Herz» und die grosse wirtschaftliche Depression, die instabilen politischen Verhältnisse im Deutschland der Weimarer Republik sowie der heraufziehende Faschismus scheinen untrennbar zusammen zu gehören.

Der Glanz der Gattung ist mit dem Wetterleuchten von Katastrophen immer wieder eine auffällige Verbindung eingegangen: Keine Operette ohne Krise. So war es, als die Uraufführung der Fledermaus von Johann Strauss 1873 verschoben werden musste, weil die Börse in Wien crashte. So war es, als die Uraufführung von Emmerich Kálmáns Csárdásfürstin mit der Bombenstimmung des Ersten Weltkriegs zusammenfiel. Die Operette ist der Tanz auf dem Vulkan. So ging die Erzählung der modernen, aufgeklärten Operettenliebhaber in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, als man sich im Musiktheater wieder für die altmodische Gattung zu interessieren begann und sie von der Verharmlosung und Vereinnahmung in der Zeit des Nationalsozialismus und dem biederen Erscheinungsbild, das sie in den fünfziger und sechziger Jahren abgegeben hatte, zu befreien versuchte. Die Operette als Walzerschwung über dem Abgrund – in ausgelassener Sektlaune tänzelt sie mit einem Achselzucken über alles Schlimme hinweg: «Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist…» Wobei die ausgelassene Laune in Lehárs Land des Lächelns eher kein Thema ist: Dort herrscht der elegische Tonfall der späten lyrischen Operette, in der Witz und Hochstimmung der Melancholie gewichen sind.

Für viele Exegeten und Interpreten war der Zusammenhang zwischen Krise und Operette der entscheidende Aspekt, der die Gattung erst wieder interessant werden liess: Jenseits ihrer Oberflächlichkeit weiss sie offenbar mehr, als sie zu erkennen gibt. Oft «am Vorabend von Katastrophen» aus der Taufe gehoben, wurde ihr Prophetisches zugesprochen: Sie lässt Schlimmes ahnen, dass sie allerdings absichtsvoll verschweigt. Vor diesem Hintergrund konnte man den Text von Prinz Sou-Chongs Auftrittsarie in Land des Lächelns wie ein Programm für die gesamte Gattung lesen: «Immer nur lächeln, immer vergnügt, immer zufrieden, wie’s immer sich fügt, lächeln trotz Weh und tausend Schmerzen, doch wie’s da drin aussieht geht niemand etwas an.»

Dementsprechend machten sich die Regisseure daran, der Operette die Maske des ewigen Lächelns herunterzureissen und offenzulegen, was sich in Wahrheit dahinter verbirgt: Sie entlarvten die Depression hinter dem Übermut, den Geist der Intoleranz hinter der Leichtlebigkeit, kapitalistische Gier hinter dem Schöntuerischen, Xenophobie hinter der Feier des Exotischen und Präfaschismus hinter der galanten Obrigkeitsgläubigkeit. Das war lange Zeit eine gängige Umgangsform mit der Operette: Die Gattung ernst zu nehmen, hiess, sie ihrer Verlogenheit zu überführen. Wer sie weiterhin nur naiv und affirmativ ans Herz zu drücken wagte, sah sich mit dem Vorwurf des Provinziellen und Reaktionären konfrontiert.

In den Operettenproduktionen wieder genau den Stachel des subversiv Politischen und Zeitkritischen spüren zu lassen, den ihnen die Nationalsozialisten gezogen hatten, war gewiss ein wichtiger Impuls. Dass allerdings auch das Abräumen der Illusionen zum Klischee gerinnen kann und notorische Geschichtsreflexe pappkulissenhafte Züge annehmen können, wurde erst nach und nach als Problem wahrgenommen.

Im Verlaufe der neunziger Jahre verschob sich dann das Interesse von den ernsten Abgründen hinter der Oberfläche auf das Leichte an sich. In gewiss nicht zufälliger Parallelität zur plötzlichen post-modern-ironischen Hippness des deutschen Schlagers begann man das Triviale und Künstliche an der Operette zu feiern. Sie wurde zur Spielweise für Travestie und Trash, knallbunt und überdreht. So machten etwa die schweizerisch-deutschen Unterhaltungskünstler Geschwister Pfister Ralph Benatzkys Im weissen Rössl in der Berliner Bar jeder Vernunft zu einem Kultstück des Underground.

Der Musikwissenschaftler und Operettenkenner Clemens Risi konstatiert für die vergangenen zwanzig Jahre eine auf dieser Revitalisierung aufbauende Renaissance der Operette und beschreibt sie als eine Entwicklung, bei der die schillernde Oberfläche als das Wesentliche der Gattung in den Blick gerät, anstatt einer sich dahinter auftuenden Tiefendimensionen. Die Auffassung, dass das Wesentliche immer in der Tiefe zu suchen und die Oberflächliche zu vernachlässigen sei, gehöre zum überholten Denken der Moderne, so seine postmoderne Theorie. Risi sieht im aktuellen Umgang mit der Operette ein Konzept, das die Oberfläche, die alles erfasse, «programmatisch zum Eigentlichen und Einzigen erhebt». Es gebe nichts daneben, dahinter oder darunter.

Wer als Interpret die Oberflächlichkeit und Leichtigkeit der Operette als das Eigentliche in den Blick nehmen will, muss sie freilich auch beherrschen. Die hybride, offene Form changiert zwischen Oper, Schauspiel, Tanz und Revue, und jede Darstellungsart will mit entsprechender Metierkenntnis szenisch auf die Bühne gebracht werden. Der einfachen musikalischen Nummernfolge, die Lehárs Partitur aneinanderreiht, steht ein grosses Raffinement in der Orchesterbehandlung gegenüber, das in all seinen Feinheiten vom Dirigenten erfasst und ausbalanciert werden will. So geistesschlicht die Texte auch daherzukommen scheinen («Ich liebe dich, und du liebst mich, und da liegt alles drin», singen Gustl und Mi), sie bedürfen einer glaubhaften Emotionalität, um nicht ins Lächerliche abzugleiten. Und vor dem Verharmlosungston, den die Figuren selbst gerne anschlagen, muss man die Operette sowieso schützen: Auf der Bühne geht es musiktheatralisch immer ums Ganze, auch wenn Lisa – nachdem sie ihrem Verehrer Gustl den Laufpass gegeben hat – singt: «Freunderl mach dir nix draus, ’s war ja nicht so bös gemeint. Es ist nicht so arg, wie es scheint.»

Die Gefahr falschen Sentiments hat Lehár selbst gesehen und ihr in einem Text von 1926 («Die Operette, wie ich sie mir vorstelle») mit viel Herzblut entgegengehalten, die Figuren würden in ihm, dem Komponisten, lebendig: «Ihre Gefühle werden meine Gefühle, ihr ganzes Wesen löst sich, wie die Landschaft, in der sie stehen, und die Luft, die sie atmen, in Musik auf.» Lehár bringt dieses Bekenntnis gegen die Vorurteile in Anschlag, die den Operettenproduktionen der 1920er Jahre (und insbesondere seinen eigenen Werken) anhafteten – «flüchtige Abendunterhaltung» seien sie, «der einmalige grosse Serienerfolg» das Ziel, «das geschäftliche Interesse» dominiere. Da ist allerdings etwas dran: Im Spannungsfeld zwischen kaltem Erfolgskalkül und Herzens warmer Empfindung hat sich die Operette immer bewegt. Auch das macht den Umgang mit ihr nicht leichter. Sie zielt auf robuste Massenwirksamkeit und erweist sich zugleich als ein höchst fragiles Konstrukt, das, von ungeschickten Fingern an gefasst, sofort zu Bruch geht.

Der Operette gerecht zu werden, heisst eben, sich auf ein komplexes Metier einzulassen. Wer mit brachialen Mitteln gegen ihre Zerbrechlichkeit an inszeniert, hält am Ende nur Scherben in den Händen. «Die Operette will heute nicht mehr entzaubert werden», schrieb die Kritikerin Christine Lemke-Matwey vor einigen Jahren in einer Grundsatz-Betrachtung zur Operette in der Wochenzeitung DIE ZEIT: «Anarchie ist, sie so zu spielen, wie sie ist, wenn man es denn kann und beherrscht, vom Theaterhandwerk her, als Defilee der Fadenscheinigkeiten, als ’verkleidete Musik und Musik der Verkleidungen’ (René Leibowitz). Anarchie ist, an die Heilkräfte des guten alten bürgerlichen Lachtheaters neu zu glauben.»

Die Operetten von Offenbach bis Lehár «zu spielen, wie sie sind» kann freilich keine Verengung der Perspektive auf einen gusseisernen Unterhaltungsbegriff von anno dazumal meinen. Dafür ist das Genre viel zu offen, wandelbar und von subversiven Facetten durchsetzt. Reich sind die Möglichkeiten, sich der Operette in inniger Zuneigung zu nähern.

Christoph Marthaler etwa, der viele Operetten inszeniert hat, spielt gern auf surreale Weise mit der Vergangenheitsseligkeit und dem Nostalgischen, das der Gattung innewohnt. Wie aus der Zeit gefallene und vom Fortschritt vergessene, skurrile Einsamkeitshelden stehen seine Operettenfiguren auf der Bühne. Ein Regisseur wie Herbert Fritsch setzt in seinen Produktionen, die er in Bremen und Berlin realisiert hat, auf die Schlagfertigkeit und Unverschämtheit der Boulevard-Komödie. Mit der Exaltiertheit seines stotternden, grimassierenden und virtuos sich verknotenden Körpertheaters nimmt er das Triviale der Gattung beim Wort.

Barrie Kosky, der Regisseur und Intendant der Komischen Oper in Berlin, wiederum frönt dem glamourösen, talmihaften Rausch, den die leichte Muse zu entfachen versteht. Die Grenzziehung zwischen hoher E- und niederer U-Musik, die dem Australier mit ungarisch-russisch-jüdischen Wurzeln am deutschen Kulturbetrieb auf die Nerven geht, ignoriert er frohgemut und macht die Operette mit viel Könnerschaft, schriller Farbigkeit, Divenkult und querem Witz zu einem programmatischen Eckpfeiler seines Hauses. Ein Konzept, das an die Vitalität des wilden Berlin der zwanziger Jahre anknüpft und dementsprechend stark an die aktuelle Metropolenstimmung der deutschen Hauptstadt gebunden ist.

Es gibt viele Wege, einen neuen, frischen Umgang mit der Operette zu pflegen. Entscheidend dabei ist, dass sich die Macher der Theaterhaftigkeit der Gattung bewusst sind. Die Operette behauptet eine Welt, aber diese bleibt als Behauptung immer erkennbar. Die Operette darf oberflächlich sein, aber sie weiss um ihre Oberflächlichkeit. Sie ist immer selbst im Bilde darüber, dass sie «gemacht» ist. Diese Selbstdistanz erlaubt es den Protagonisten, mit dem Hergestellten des Theater zu spielen, unvermittelt aus der Welt des schönen Scheins auszusteigen, die berühmte vierte Theaterwand zum Publikum zu durchbrechen, und sei es nur mit einem beiläufigen Augenzwinkern. So ist es im Falle des Land des Lächelns schon bei Richard Tauber gewesen. Sein berühmtes «Dein ist mein ganzes Herz» war ein Hit in den frühen Zeiten von Radio und Schallplatte. Er hat es nicht nur an seine geliebte Lisa gerichtet, sondern an jeden Einzelnen seines weltumspannenden Publikums. Der Adressat der Emotionen kann sich in der Operette von der Figur auf der Bühne auf die versammelte Liebhabergemeinde verschieben. Alle dürfen sich mit dem «Du» und «Dein» gemeint fühlen – als Verabredung, als wissendes Spiel!

Text von Claus Spahn.

Dieser Beitrag ist erschienen im MAG 50, Juni 2017.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Meine Rolle

Franz Lehárs Land des Lächelns ist keine typische Operette. Und das nicht nur wegen des traurigen Schlusses: Prinz Sou-Chong entsagt seiner grossen Liebe, denn er und Lisa stammen einfach aus zu unterschiedlichen Kulturkreisen. Aber auch die Musik erinnert zuweilen mehr an Richard Wagner als an andere Operetten. Sou-Chong ist eine sehr schwierige Partie, es ist eine fast veristische Rolle, sehr expressiv, bewegt sich sehr viel in der hohen Mittellage und ist deshalb nicht sehr angenehm zu singen. Man muss die Balance finden zwischen eleganter, zarter Phrasierung und hochdramatischen Ausbrüchen. Lehár hat diese Rolle dem Tenor Richard Tauber auf den Leib geschrieben, und man spürt, dass das ein grossartiger Sänger war, der mühelos über eine hervorragende Technik verfügte. Für mich ist es zudem schwieriger, auf Deutsch zu singen als auf Italienisch. Aber all diese Herausforderungen nehme ich gern an, denn Lehárs Melodien – nicht nur in «Dein ist mein ganzes Herz» – sind genial.

Als Figur empfinde ich Sou-Chong durchaus als zwiespältig. Im ersten Teil des Stückes lebt er in Wien; dort ist er ein Fremder in einer Umgebung, mit der er nicht zurechtkommt, an die er aber auch nicht bereit ist, sich anzupassen; er will sich dort gar nicht einleben, er fühlt sich unwohl, fehl am Platz, weiss nicht, wie man in Europa mit Frauen umgeht. Trotzdem verliebt er sich in Lisa; sie wiederum findet gerade das Fremde und Unbekannte faszinierend und verliebt sich so sehr in Sou-Chong, dass sie bereit ist, ihm nach China zu folgen. Doch das kann nicht gutgehen; sie ist eine emanzipierte, für die Entstehungszeit der Operette erstaunlich selbstbestimmte Frau, und sie ist die viel stärkere Persönlichkeit. Er dagegen lässt sich von den Traditionen seines Landes bestimmen und kann nicht wirklich zu seiner Liebe stehen. Ich möchte keinen Helden aus Sou-Chong machen, sondern auch seine Schwächen zeigen. Ähnlich wie Werther ist auch Sou-Chong eine sehr egoistische Figur – trotz der grossartigen Musik, die Sou-Chong zu singen hat. Und dass er Lisa am Ende verzeiht, als sie beschliesst, nach Wien zurückzukehren, ist für mich nicht einfach eine nette Geste, sondern auch eine subtile Art der Machtausübung.

Diese Geschichte ohne den Hintergrund der beiden unterschiedlichen, unvereinbaren Kulturkreise zu erzählen, wäre meiner Meinung nach nicht möglich. Man muss verstehen, was Sou-Chong für eine Vorgeschichte hat, wo er herkommt, um zu verstehen, warum er sich so verhält. Wenn man Das Land des Lächelns ohne diesen Hintergrund auf die Bühne bringen würde, wäre es ein bisschen wie Winnetou in Zürich. Unsere Inszenierung scheint mir in dieser Hinsicht sehr gelungen; ein paar geschmackvolle Andeutungen in Bühnenbild und Kostümen reichen da völlig aus.

Auf die Wiederaufnahme freue ich mich sehr. Obwohl die Premierenserie schon sehr gut lief, gibt es sicher auch Dinge, die sich noch verbessern lassen und wo wir noch subtiler werden können. Ich bin sicher, dass wir wieder sehr viel Spass haben werden und hoffe, dass es uns auch dieses Mal gelingt, das Publikum zu berühren.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Die geniale Stelle

Was für ein angenehmer Mensch, dieser chinesische Prinz Sou-Chong! Immer adrett und dem Anlass entsprechend gekleidet, auf eine natürliche Weise höflich – kurz: ein Mann von makellosem Benehmen, der Liebling jeder Abendgesellschaft Wiens. Man würde ihm nicht anmerken, dass er aus einem anderen «Kulturkreis» kommt, vom anderen Ende der Welt, aus dem fernsten Orient, wo, wie doch jedermann in Wien weiss, so ganz andere, uralte und grausame Sitten herrschen. Man würde nicht darauf kommen, wäre da nicht das schwach sich andeutende Exotische in seinen Gesichtszügen. Seltsam und unheimlich ist dieses immer unbewegte Gesicht.

So seltsam wie die Akkordfolge, die der Komponist ihm als Leitmotiv zugedacht hat: Ein flirrendes Tremolo der Streicher wird überlagert von Trillern der Holzbläser, während die Blechbläser wie hinter einem dichten Schleier in der Tiefe ihr Wesen treiben. Eine ungewöhnliche Zusammenstellung von Klangfarben, die nicht miteinander verschmelzen und doch eine Einheit zu bilden scheinen. Äusserst kühn ist die Harmonik: Eine Abfolge von scharf dissonierenden Akkorden, die im Rahmen der herkömmlichen Tonalität nicht zu erklären sind. Hinter dem Schleier scheint ein grosses Geheimnis zu lauern. Nicht nur «Weh und tausend Schmerzen» liegen hinter dem immerwährenden Lächeln verborgen: Die verminderte Quinte, die im Bass erklingt, das «Teufelsintervall», erzeugt die Ahnung einer drohenden Gefahr.

Dieses Motiv steht vollkommen isoliert und unveränderlich im musikalischen Gefüge. Sein Einfluss lässt sich nur in einigen kurzen bitonalen Passagen erahnen, in denen das Aussergewöhnliche zum Ornament wird, das der strikt tonalen Musik eine delikate Würze hinzufügt, aber nie die Substanz berührt. Das Fremde ist «apart», und es ist das «Aparte», das Lisa an Sou-Chong zu lieben glaubt, dessen Geheimnis sie allerdings nicht erforscht, der ihr so unbegreiflich bleibt wie seine Musik. Selbst wenn sie dem Geliebten in seine Heimat folgt, macht sie – ganz anders als Sou-Chong in Wien – keinen Versuch, die Bräuche des Landes kennenzulernen. Und wenn sich die Bekanntschaft mit diesen Bräuchen nicht mehr vermeiden lässt, ergreift sie die Flucht.

Mit Gewalt brechen die atonalen Klänge genau in dem Augenblick zum letzten Mal herein, da Lisa endgültig die Bühne verlässt. Erst jetzt wird klar, dass es nicht Sou-Chongs Motiv ist, das wir hören. Es beschreibt nicht seinen Charakter, sondern den Blick der Europäer auf den «Asiaten»: Sie nehmen nur einen undurchdringlichen Schleier wahr, der vor dem Eigentlichen liegt, hinter den zu blicken niemand versucht. Die zwei Takte bei Lisas Abgang – mit dem nun besonders laut dröhnenden «Teufelsintervall» im Bass – beschreiben ihren Abschied, mit dem sie Sou-Chong für immer auf die Rolle des exotischen Barbaren festlegt. Die Tür fällt ins Schloss, der Versuch, eine Liebe über die Grenzen der Kulturen hinweg zu leben, ist gescheitert.

Was Lehár (möglicherweise ohne es zu wissen und sogar gegen seine Überzeugung – das Werk ist klüger als sein Autor) in dieser knappen musikalischen Formulierung durch die Partitur erfasst, ist der Grund für das Scheitern einer Strategie im Umgang mit dem Fremden; jener seit dem Missionsbefehl des Neuen Testaments für den Okzident verbindlichen Strategie, die Bertolt Brecht so auf den Punkt brachte: «Was tun Sie», wurde Herr K. gefragt, «wenn sie einen Menschen lieben?» «Ich mache einen Entwurf von ihm», sagte Herr K., «und sorge, dass er ihm ähnlich wird.» «Wer? Der Entwurf?» «Nein», sagte Herr K. «Der Mensch.»

Text von Werner Hintze.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 59, Mai 2018.

Das Mag können Sie hier abonnieren.

Biografien

Fabio Luisi, Musikalische Leitung

Fabio Luisi

Fabio Luisi stammt aus Genua. Er war Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich, Music Director des Dallas Symphony Orchestra und Chefdirigent des Danish National Symphony Orchestra. Von 2011 bis 2017 war Fabio Luisi Principal Conductor der Metropolitan Opera in New York, zuvor Chefdirigent der Wiener Symphoniker (2005-2013), Generalmusikdirektor der Staatskapelle Dresden und der Sächsischen Staatsoper (2007-2010), Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des MDR Sinfonieorchesters Leipzig (1999-2007) und Musikdirektor des Orchestre de la Suisse Romande (1997-2002), mit dem er zahlreiche CDs aufnahm (Poulenc, Respighi, Mahler, Liszt, eine Gesamtaufnahme der sinfonischen Werke von Arthur Honegger und Verdis Jérusalem und Alzira). Er ist Musikdirektor des «Festival della Valle d’Itria» in Martina Franca (Apulien) und Gastdirigent renommierter Klangkörper, darunter das Philadelphia Orchestra, das Cleveland Orchestra, das NHK Tokio, die Münchener Philharmoniker, die Filarmonica della Scala, das London Symphony Orchestra, das Concertgebouw Orkest Amsterdam, das Saito Kinen Orchester sowie zahlreiche namhafte Opernorchester. Bei den Salzburger Festspielen trat er mit Richard Strauss’ Die Liebe der Danae und Die Ägyptische Helena hervor. Zu seinen bedeutendsten Dirigaten aus seiner Zeit als Generalmusikdirektor des Opernhauses Zürich zählen u.a. die Neuproduktionen von drei Bellini-Opern sowie Rigoletto, Fidelio, Wozzeck und Verdis Messa da Requiem. Wichtige CD-Aufnahmen sind Verdis Aroldo, Bellinis I puritani und I Capuleti e i Montecchi, sämtliche Sinfonien von Robert Schumann sowie die Sinfonien und das Oratorium Das Buch mit sieben Siegeln des vergessenen österreichischen Komponisten Franz Schmidt. Ausserdem liegen verschiedene sinfonische Dichtungen von Richard Strauss und eine hochgelobte Aufnahme von Bruckners 9. Sinfonie mit der Staatskapelle Dresden vor. Für die Einspielungen von Siegfried und Götterdämmerung mit dem Orchester der Met erhielt er einen Grammy, 2013 wurde ihm der begehrte italienische Kritikerpreis Premio Franco Abbiati und 2014 der Grifo d’Oro der Stadt Genua verliehen. Er ist Träger des Bruckner-Ringes der Wiener Symphoniker sowie Cavaliere und Commendatore der italienischen Republik. Im 2015 neu gegründeten Label «Philharmonia Records» der Philharmonia Zürich erschienen unter seiner Leitung bisher Werke von Berlioz, Wagner, Verdi, Rachmaninow, Bruckner, Schubert, Rimski-Korsakow und Frank Martin sowie die DVDs zu Rigoletto (Regie: Tatjana Gürbaca), Wozzeck (Regie: Andreas Homoki), I Capuleti e i Montecchi (Regie: Christof Loy), die Messa da Requiem (Regie/Choreografie: Christian Spuck) und Das Land des Lächelns (Regie: Andreas Homoki).

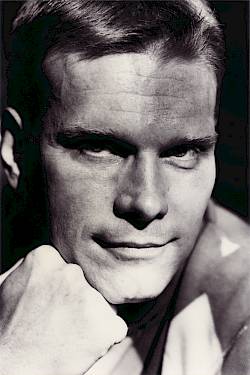

Andreas Homoki, Inszenierung

Andreas Homoki

Andreas Homoki wurde als Sohn einer ungarischen Musikerfamilie 1960 in Deutschland geboren und studierte Schulmusik und Germanistik in Berlin (West). 1987 ging Andreas Homoki als Regieassistent und Abendspielleiter an die Kölner Oper, wo er bis 1993 engagiert war. In den Jahren 1988 bis 1992 war er ausserdem Lehrbeauftragter für szenischen Unterricht an der Opernschule der Musikhochschule Köln. Hier entstanden erste eigene Inszenierungen. 1992 führte ihn seine erste Gastinszenierung nach Genf, wo seine Deutung der Frau ohne Schatten internationale Beachtung fand. Die Inszenierung, die später auch am Pariser Théâtre du Châtelet gezeigt wurde, erhielt den französischen Kritikerpreis des Jahres 1994. Von 1993 bis 2002 war Andreas Homoki als freier Opernregisseur tätig und inszenierte u. a. in Köln, Hamburg, Genf, Lyon, Leipzig, Basel, Berlin, Amsterdam und München. Bereits 1996 debütierte er an der Komischen Oper Berlin mit Falstaff, es folgten Die Liebe zu drei Orangen (1998) sowie im Jahre 2000 Die lustige Witwe. 2002 wurde Andreas Homoki als Nachfolger von Harry Kupfer zum Chefregisseur der Komischen Oper Berlin berufen, deren Intendant er 2004 wurde. Neben seinen Regiearbeiten an der Komischen Oper Berlin inszenierte er u. a. am Théâtre du Châtelet in Paris, an der Bayerischen Staatsoper München, am New National Theatre Tokyo, an der Sächsischen Staatsoper Dresden und der Hamburgischen Staatsoper. Im Juli 2012 inszenierte er unter der musikalischen Leitung von William Christie David et Jonathas von Marc-Antoine Charpentier für das Festival in Aix-en-Provence – eine Produktion, die später auch u. a. in Edinburgh, Paris und New York gezeigt wurde. Seit Beginn der Spielzeit 2012/13 ist Andreas Homoki Intendant des Opernhaus Zürich und inszenierte hier u. a. Der fliegende Holländer (Koproduktion mit der Mailänder Scala und der Norwegischen Staatsoper Oslo), Fidelio, Juliette, Lohengrin (Koproduktion mit der Wiener Staatsoper), Luisa Miller (Hamburgische Staatsoper), Wozzeck, My Fair Lady (Komische Oper Berlin), I puritani, Medée, Lunea (von der Zeitschrift Opernwelt zur «Uraufführung des Jahres 2017/18» gekürt), Iphigénie en Tauride, Nabucco, Simon Boccanegra, Les Contes d’Hoffmann, Salome, den Ring des Nibelungen und Carmen. Andreas Homoki ist seit 1999 Mitglied der Akademie der Künste Berlin.

Wolfgang Gussmann, Bühnenbild / Kostüme

Wolfgang Gussmann

Wolfgang Gussmann arbeitet seit 1979 freischaffend als Bühnen- und Kostümbildner. Eine langjährige Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Regisseuren Andreas Homoki und Willy Decker, für den er von 2009 bis 2011 auch als künstlerischer Berater bei der Ruhrtriennale wirkte. Als regelmässiger Gast schafft er Ausstattungen u. a. an der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper München, der Hamburgischen Staatsoper, der Semperoper Dresden, der Staatsoper Stuttgart, der Deutschen und der Komischen Oper Berlin, der Ruhrtriennale, bei den Salzburger Festspielen, an der Opéra Bastille, am Théâtre du Châtelet in Paris, an der San Francisco Opera und der Metropolitan Opera New York sowie an den führenden Opernhäusern Italiens und Spaniens und in Genf, Amsterdam, Oslo, Kopenhagen und Brüssel. Wichtige Produktionen waren u. a. die Uraufführung von Das Schloss und Hänsel und Gretel an der Deutschen Oper Berlin, Die Frau ohne Schatten und Orphée in Genf, Wozzeck, Elektra, Carmen und Katja Kabanowa in Amsterdam, Rigoletto, Salome, Pique Dame und Pelléas et Mélisande in Hamburg, Eugen Onegin, Der fliegende Holländer, Tannhäuser und Boris Godunow in Paris, Lulu und Billy Budd an der Wiener Staatsoper sowie Die tote Stadt bei den Salzburger Festspielen. Für seine Verdienste um das kulturelle Leben in Frankreich wurde ihm 2001 der Orden «Chevalier des Arts et des Lettres» verliehen. In Zürich stattete er Willy Deckers Inszenierung von Il ritorno d’Ulisse in patria und The Turn of the Screw aus sowie Andreas Homokis Inszenierungen des Fliegenden Holländers, Lohengrin, Das Land des Lächelns und Nabucco aus.

Susana Mendoza, Kostüme

Susana Mendoza

Susana Mendoza begann ihre Karriere als Kostümassistentin in Köln, wo sie u. a. mit Gottfried Pilz und Andreas Reinhardt zusammenarbeitete. Von 1991 bis 1997 studierte sie Kostümbild an der Hochschule der Künste in Berlin. In dieser Zeit begann ihre Zusammenarbeit mit Wolfgang Gussmann, die sie u. a.an die Deutsche Oper Berlin, die Wiener und die Bayerische Staatsoper, die Pariser Opéra Bastille und an die Nederlandse Opera führte. Ausserdem kreierte sie die Kostüme für Manon Lescaut an der Nationale Reisopera in Rotterdam. Sie arbeitete u. a. mit Reto Nickler und seit 1998 intensiv mit der Regisseurin Sabine Hartmannshenn bei Produktionen wie Peter Grimes in Hamburg, Cavalleria rusticana/Pagliacci und Schule der Frauen am Theater Lübeck, Lulu an der Oper Göteborg, Werther in Nürnberg sowie Lucia di Lammermoor am Staatstheater Kassel. Weitere Arbeiten führten sie nach Innsbruck, Salzburg, Wien, Barcelona, New York, Düsseldorf und Köln sowie zur Ruhrtriennale. Sie entwarf die Kostüme für The Rake’s Progress und Lohengrin an der Deutschen Oper am Rhein, Falstaff und Die Fledermaus am Deutschen Nationaltheater in Weimar, Rinaldo und Il tabarro in Köln, Giovanna d’Arco und Romeo und Julia auf dem Dorfe in Bielefeld sowie Der fliegende Holländer, Il ritorno d’Ulisse in patria, The Turn of the Screw, Das verzauberte Schwein, Das Land des Lächelns und Nabucco am Opernhaus Zürich. Zuletzt folgten die Kostümentwürfe für Siegfried in Chemnitz, Das Land des Lächelns am Aalto-Theater in Essen, Die Blume von Hawaii, La Belle Hélène und Barbiere di Siviglia in Hagen, Les Contes d’Hoffmann in Zürich und Orphée aux enfers in Chemnitz.

Thomas Bruner, Bühnenbildmitarbeit

Thomas Bruner

Thomas Bruner ist in München geboren und in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen.

Nach einer Ausbildung zum Schreiner an den Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern studierte er an der Fachhochschule München Architektur. Seit 1992 ist er als freier Bühnenbildner tätig, u.a. regelmässig beim Kultursommer Garmisch-Partenkirchen.

Als künstlerischer Mitarbeiter von Harald Thor und Wolfgang Gussmann arbeitet er weltweit an diversen Opern- und Schauspielhäusern wie der Staatsoper München, der Wiener Staatsoper, dem Teatro Real in Madrid, der Opera Bastille in Paris, der Metropolitan Opera in New York, dem Teatro Colón in Buenos Aires und dem New National Theatre Tokyo. Zuletzt entstanden gemeinsam mit Wolfgang Gussmann die Bühnenbilder zu Nabucco und Les Contes d’Hoffmann (beide Regie: Andreas Homoki) am Opernhaus Zürich sowie in selbstständiger Arbeit Die Bernauerin bei den ORFF Festspielen (Regie: Angela Hundsdorfer). Seit 2009 leitet er gemeinsam mit Pe Hebeisen die künstlerische Umgestaltung des Michael-Ende-Kurparks in Garmisch-Partenkirchen nach eigenen Konzepten.

Franck Evin, Lichtgestaltung

Franck Evin

Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieito und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Tieni Burkhalter, Video

Tieni Burkhalter

Tieni Burkhalter studierte Bildende Kunst an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wo er sich auf Video und Videoinstallation spezialisierte. Nachdem seine Werke vorwiegend in Galerien und an Experimentalfilmfestivals gezeigt wurden, arbeitet er seit 2009 für die Bühne. Als Videoproduzent ist er eng mit dem Opernhaus Zürich verbunden. Seine Bühnenarbeit führte ihn ausserdem zu Theatern in Berlin, Hamburg, Paris, Moskau, Oslo und Savonlinna. Am Opernhaus Zürich arbeitete er mit Andreas Homoki (Der fliegende Holländer, Das Land des Lächelns, Das Rheingold, Siegfried und Die Walküre), Evgeny Titov (Lessons in Love and Violence und L’Orfeo), Jan Philipp Gloger (Die Csárdásfürstin und Le nozze di Figaro), Adele Thomas (Il trovatore), Rainer Holzapfel (Die Odyssee), Nina Russi (Coraline) und Kai Anne Schuhmacher (Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer). Für das Ballett Zürich produzierte er Videos für Christian Spuck (Anna Karenina und Das Mädchen mit den Schwefelhölzern), Marcos Morau (Nachtträume), Edward Clug (Faust) und Douglas Lee (A-Life). Er war ferner am Opernfestival Savonlinna mit Philipp Himmelmann für Aida tätig, in Berlin mit Christian Spuck für Madame Bovary und wirkt seit vielen Jahren in Dmitri Tcherniakovs Inszenierungen mit: Pelléas et Mélisande und Die Sache Makropulos am Opernhaus Zürich, Senza Sangue/Herzog Blaubarts Burg, Elektra und Salome an der Staatsoper Hamburg, La Fille de Neige und Les Troyens an der Opéra National de Paris und Tristan und Isolde an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Ernst Raffelsberger, Choreinstudierung

Ernst Raffelsberger

Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Chorleitung bei Prof. Erwin Ortner) und anschliessend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum bei Prof. Walter Hagen-Groll. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wurde er von Donald Runnicles als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau berufen. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen über 100 Premieren betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren diese Arbeit. Im Sommer 2012 begann zusätzlich seine Tätigkeit als Chordirektor der Salzburger Festspiele. Er ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich. In seiner ersten Festspielsaison kam es u. a. zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Riccardo Muti und Sir Simon Rattle.

Arturo Gama, Choreografie

Arturo Gama

Arturo Gama studierte Schauspiel und Theaterwissenschaft an der Universität in Mexiko City und absolvierte gleichzeitig eine Ausbildung in Ballett und Modernem Tanz am Instituto Nacional de Bellas Artes. Nach einem Gastengagement als Tänzer beim London City Ballet wurde er Mitglied des Tanztheaters der Komischen Oper Berlin, wo er ab 1996 als Solotänzer engagiert war. Seine Tänzerkarriere beendete er 2001 und wurde zunächst persönlicher Mitarbeiter von Harry Kupfer, u. a. bei dessen Inszenierung von Schoecks Penthesilea am Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Danach folgte ein Festengagement als Regieassistent und Abendspielleiter an der Komischen Oper Berlin unter der Intendanz von Andreas Homoki. Hier arbeitete er mit Harry Kupfer, Willy Decker, David Alden, Calixto Bieito, Peter Konwitschny und Hans Neuenfels. Sein Regiedebüt gab er 2003 mit L’Histoire du soldat von Igor Strawinsky an der Komischen Oper Berlin. 2005 wurde er Oberspielleiter am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Dort inszenierte er u. a. Tosca, Gianni Schicchi, Madama Butterfly, Roméo et Juliette, Die Grossherzogin von Gérolstein, Hänsel und Gretel, Lucia di Lammermoor, Così fan tutte, Die Zauberflöte, Herzog Blaubarts Burg, Der fliegende Holländer und Tannhäuser. Seit 2012 ist er freischaffender Regisseur und Choreograf. Als Gastregisseur arbeitete er am Petersburger Mariinsky Theater, Teatro Colón in Buenos Aires und Teatro Nacional de Bellas Artes in Mexiko City. Mit Andreas Homoki erarbeitete er als Choreograf My Fair Lady an der Komischen Oper Berlin und in Zürich Das Land des Lächelns, Salome und Carmen. Seit 2020/21 ist er Spielleiter am Opernhaus Zürich.

Kathrin Brunner, Dramaturgie

Kathrin Brunner

Kathrin Brunner wurde in Zürich geboren. Sie studierte in ihrer Heimatstadt sowie an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Musikwissenschaft und Französisch. Nach diversen Regiehospitanzen (u.a. Die Dreigroschenoper am Luzerner Theater; Regie: Vera Nemirova) und Dramaturgiehospitanzen ist sie seit 2008 Dramaturgin am Opernhaus Zürich. Hier arbeitete sie u.a. mit Regisseur:innen wie Achim Freyer (Moses und Aron), Harry Kupfer (Die Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser), Stephan Müller, Guy Joosten, Damiano Michieletto, Christof Loy (La straniera, Alcina, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale, La rondine), Willy Decker (Il ritorno d'Ulisse in patria, The Turn of the Screw), Andreas Homoki (Wozzeck, Das Land des Lächelns, La forza del destino), Christoph Marthaler (Il viaggio a Reims, Orphée et Euridice), Barrie Kosky (Die Gezeichneten, Boris Godunow), Nadja Loschky, Nina Russi, Jan Essinger und Jetske Mijnssen (Idomeneo, Hippolyte et Aricie, Platée). Bei den Salzburger Festspielen 2012 erarbeitete sie La bohème mit Damiano Michieletto. Während der Corona-Pandemie war sie Co-Gründerin der Konzertreihe Altchemie live in der Alten Chemie Uetikon (https://www.altchemie.live).

Piotr Beczała, Prinz Sou-Chong

Piotr Beczała

Piotr Beczała zählt zu den gefragtesten Tenören unserer Zeit. Seit seinem Debüt an der Met als Duca (Rigoletto) 2006, sang er dort ausserdem Lenski (Jewgeni Onegin), den Prinzen (Rusalka), Edgardo, Rodolfo, Vaudémont (Iolanta), Riccardo, Gounods Roméo, Faust, Maurizio (Adriana Lecouvreur) und Werther sowie Des Grieux (Manon). Seine Interpretation des Duca brachte ihm 2014 den Echo Klassik als Sänger des Jahres ein. An der Scala in Mailand sang er Duca, Rodolfo und Alfredo (La traviata). Bei den Salzburger Festspielen, wo er 1997 als Tamino debütierte, feierte er als Roméo, Prinz, Rodolfo und als Faust sowie in konzertanten Aufführungen von Iolanta und Werther Erfolge. Auch als Konzert- und Liedsänger ist er weltweit gefragt. Piotr Beczała, der aus Polen stammt und seit 2012 Schweizer ist, studierte an der Musikakademie in Katowice. Er war langjähriges Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich. Neben einer Reihe von DVDs u. a. aus dem Opernhaus Zürich umfasst seine Diskografie Soloalben wie Mein ganzes Herz, The French Collection, Salut, Verdi und Slavic. Bei den International Opera Awards 2018 wurde er zum Sänger des Jahres ausgezeichnet. 2016 debütierte er mit Lohengrin an der Seite von Anna Netrebko an der Semperoper Dresden und sang die Rolle erneut 2017 in Zürich, im Sommer 2018 bei den Bayreuther Festspielen sowie 2020 an der Wiener Staatsoper. Im Sommer 2022 gab er sein Debüt als Radamès in Aida bei den Salzburger Festspielen. In Zürich war er zuletzt als Prinz Sou-Chong in Das Land des Lächelns, als Werther, als Chevalier des Grieux in Manon, mit einem Liederabend, bei einer Operettengala und als Calàf in Turandot zu erleben.

Julia Kleiter, Lisa

Julia Kleiter

Julia Kleiter studierte in Hamburg und Köln. 2004 gab sie ihr Debüt an der Pariser Opéra-Bastille als Pamina (Die Zauberflöte) – eine Partie, die sie in den folgenden zehn Jahren in zahlreichen Produktionen in Madrid, Zürich, New York, München und bei den Salzburger Festspielen übernahm. Höhepunkte waren u. a. die Contessa (Le nozze di Figaro) am Royal Opera House Covent Garden sowie an der Mailänder Scala, Agathe (Der Freischütz) und Ilia (Idomeneo) ebenfalls an der Scala, Donna Anna (Don Giovanni) an der Hamburger Staatsoper und in der Elbphilharmonie sowie Eva (Die Meistersinger von Nürnberg) unter Daniel Barenboim in Berlin, Philippe Jordan in Paris und Christian Thielemann in Dresden. Jüngst debütierte Julia Kleiter als Marschallin im Rosenkavalier in Brüssel, kehrte als Agathe an die Bayerische Staatsoper sowie als Contessa an die Semperoper in Dresden zurück, verkörperte Donna Anna an der Opéra National de Paris und sang die Marschallin an den Staatsopern von Berlin und Wien. Im Konzert sang sie u. a. Dvořáks Stabat Mater in München, Schumanns Das Paradies und die Peri in Frankfurt, Zürich und Leipzig, Brahms’ Deutsches Requiem bei den Salzburger Osterfestspielen, Zemlinskys Lyrische Sinfonie auf Tournee mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden sowie Beethovens Missa Solemnis im Musikverein Wien. Mit ihren Liedinterpretationen ist sie regelmässiger Gast an der Londoner Wigmore Hall, bei den Schubertiaden in Schwarzenberg und Vilabertran oder dem Heidelberger Frühling. Zahlreiche CDs und DVDs dokumentieren ihr künstlerisches Schaffen.

Rebeca Olvera, Mi

Rebeca Olvera

Rebeca Olvera stammt aus Mexiko. Sie studierte am Conservatorio Nacional de Musica in Mexiko City und war von 2005 bis 2007 Mitglied des IOS am Opernhaus Zürich. Anschliessend wurde sie hier festes Ensemblemitglied und sang u.a. Adina (L’elisir d’amore), Norina (Don Pasquale), Berenice (L’occasione fa il ladro), Giulia (La scala di seta), Rosina (Paisiellos Il barbiere di Siviglia), Blonde (Die Entführung aus dem Serail), Madame Herz (Der Schauspieldirektor), Dorinda (Orlando), Isolier (Le comte Ory), Adalgisa (Norma) und Zaida (Il turco in Italia). Dabei arbeitete sie mit Dirigent:innen wie Ralf Weikert, Vladimir Fedoseyev, William Christie, Marc Minkowski, Nello Santi, Adam Fischer, Fabio Luisi, Diego Fasolis, Franz Welser-Möst, Emmanuelle Haïm und Alessandro De Marchi. Mit José Carreras gab sie Konzerte in Südamerika und Europa (Carreras-Gala 2007 in der ARD) und mit Plácido Domingo in Mexiko. 2016 sang sie Adalgisa in Norma neben Cecilia Bartoli im Théâtre des Champs-Élysées, beim Edinburgh Festival und im Festspielhaus Baden-Baden. In Zürich war sie als Despina, Musetta, Frasquita in Carmen, Mi in Das Land des Lächelns, Zaida in Il turco in Italia, Komtesse Stasi in Die Csárdásfürstin, Waldvöglein in Siegfried und Contessa di Folleville in Il viaggio a Reims zu hören – letztere Rolle sang sie auch an der Royal Danish Opera. Sie sang Isolier an der Opéra de Monte-Carlo und Clorinda (La Cenerentola) an der Wiener Staatsoper. Ausserdem trat sie als Berta (Il barbiere di Siviglia) und im Galakonzert Carmencita & Friends bei den Salzburger Festspielen auf.

Spencer Lang, Graf Gustav von Pottenstein

Spencer Lang

Spencer Lang stammt aus Sandy/Oregon und studierte an der Juilliard School in New York sowie am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Am Curtis Opera Theatre interpretierte er u. a. Nemorino (L’elisir d’amore), Goffredo (Rinaldo), Lechmere in Brittens Owen Wingrave und Monostatos (Die Zauberflöte). Zu hören war er ausserdem am Opera Theatre of St. Louis als Liederverkäufer (Puccinis Il tabarro), sang Flute / Thisbe in Brittens A Midsummer Night’s Dream am Aspen Opera Theatre und trat als Solist mit dem Juilliard Orchestra, Juilliard 415, und der Northwest Sinfonietta auf. Von 2014-2016 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und war hier zunächst als Daniel (Robin Hood), Hirt (Tristan und Isolde), Fay-Pu (Rote Laterne) sowie in Lohengrin, Luisa Miller und Fälle von Oscar Strasnoy zu erleben. 2015/16 sang er Monsieur Vogelsang (Der Schauspieldirektor), Don Luigino (Il viaggio a Reims) und Medoro (Orlando paladino). 2015 war er Finalist in der Wigmore International Song Competition in London. Spencer Lang gehörte zum Ensemble des Opernhauses Zürich und sang hier u. a. Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail), Arcas (Médée), Graf Gustav (Das Land des Lächelns), Jaquino (Fidelio), Mister Bobo/Ander-Bobo (Coraline), Tobias Ragg in der Musical-Neuproduktion Sweeney Todd, Tisiphone/Seconde Parque in Hippolyte et Aricie, Graf Boni (Die Csárdásfürstin), Andrès / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio in Les Contes d’Hoffmann, Basilio in Le nozze di Figaro sowie Le Remendado in Carmen.

Cheyne Davidson, Tschang

Cheyne Davidson

Cheyne Davidson erhielt seine musikalische Ausbildung an der Case Western Reserve University, dem Cleveland Institute of Music und der Manhattan School of Music. Unmittelbar nach seinem Studium wurde er eingeladen, als Escamillo mit Peter Brooks Tragédie de Carmen auf Europa-, Japan- und Israel-Tournee zu gehen. Nach Auftritten in den USA und Europa war er ein Jahr lang Mitglied des IOS. Seit 1992/93 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich, wo er u.a. als Marcello, Schaunard und Benoît (La bohème), Escamillo (Carmen), Silvio (Pagliacci), Amfortas (Parsifal), Paolo Albiani (Simon Boccanegra), Donner und Gunther (Der Ring des Nibelungen), Alfio (Cavalleria rusticana), Faninal (Rosenkavalier), Lescaut (Manon Lescaut), Marco (Gianni Schicchi), Barone Douphol (La traviata), Enrico (Lucia di Lammermoor), Werschinski (Drei Schwestern), Eisenhardt (Die Soldaten), Chang (Das Land des Lächelns), als Le Bailli in Massenets Werther, Bill (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), Jonas Fogg (Sweeney Todd), Eurylochos (Die Odyssee) und als Benoît (La bohème) auftrat. Gastverträge führten ihn u.a. an die Opernhäuser Stuttgart, Köln und Hamburg, nach Basel und Luzern, an das Théâtre du Châtelet in Paris, die Oper Nancy, zur Hamburger Opernwoche, nach Belgrad und Budapest, zu den Bregenzer Festspielen und zum Classic Open Air Solothurn. Sein Salzburger Festspieldebüt gab er 2016 als Doc in der West Side Story; im Sommer 2016 war er ebenfalls in Salzburg in der Uraufführung von Thomas Adès’ Oper The Exterminating Angel zu erleben. Bei der ZKO Opera Box war er jüngst in Les contes d’Hoffmann zu erleben.

Martin Zysset, Obereunuch

Martin Zysset

Martin Zysset ist in Solothurn geboren und aufgewachsen. Er liess sich im Fach Klarinette ausbilden und absolvierte gleichzeitig ein Gesangsstudium, das er mit Meisterklassen bei Ernst Haefliger und Edith Mathis abrundete. 1990/91 war er Mitglied des IOS und im gleichen Jahr Stipendiat des Migros-Genossenschaftsbundes sowie Preisträger des Pro Arte Lyrica-Wettbewerbs in Lausanne. Seit 1992 ist er ständiger Gast der Sommerspiele in Selzach. Am Opernhaus Zürich ist er seit 1991/92 engagiert. Hier konnte er sich ein breites Repertoire von buffonesken wie dramatischen Rollen erarbeiten, u. a. Pedrillo, Monostatos, Spoletta, Incredibile (Andrea Chénier), Jaquino, Kudrjasch (Katja Kabanowa), Cassio, Peppe, Alfred (Die Fledermaus), Spalanzani, Tamino, Tybalt, Dancaïro, Arturo, Knusperhexe, Brighella sowie die männliche Hauptrolle in Udo Zimmermanns Weisse Rose. Mit grossem Erfolg verkörperte er die Titelrolle Simplicius in der wiederentdeckten Operette von Johann Strauss, die auch auf CD und DVD veröffentlicht wurde. Gastspiele führten ihn durch ganz Europa, nach Shanghai sowie mit der Zauberflöte, Le nozze di Figaro, Fidelio und Tannhäuser (Walter) nach San Diego. Für den Bayerischen Rundfunk hat er die Lehár-Operette Paganini aufgenommen. Am Opernhaus Zürich sang er zuletzt u. a. Don Basilio (Le nozze di Figaro), Tschekalinski (Pique Dame), Triquet (Jewgeni Onegin), den Obereunuchen (Land des Lächelns), Goro (Madama Butterfly), Spoletta (Tosca), Dormont (La scala di seta), den weissen Minister (Le Grand Macabre), den Teufel/Erzähler (Die Geschichte vom Soldaten), den Dritten Juden (Salome), Schmidt (Werther) und Feri (Die Csárdásfürstin).