Amerika

Oper in zwei Teilen von Roman Haubenstock-Ramati (1919-1994)

nach dem gleichnamigen Roman von Franz Kafka

Libretto von Roman Haubenstock-Ramati

In deutscher Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 50 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.

Mit freundlicher Unterstützung der Landis & Gyr Stiftung

Gut zu wissen

Pressestimmen

«Einer der herausragenden Beiträge des internationalen Musiktheaters zum Kafka-Gedenkjahr 2024»

NZZ, 05.03.24«Sehr raffiniert gemacht»

Deutschlandfunk, 04.03.24«Es gibt keinen Ausweg aus dem Sog dieses Werks»

CH-Media, 04.03.24«Vielschichtig und mit einer solchen Lust an theatralen Möglichkeiten und Effekten, dass es eine wahre Freude ist»

Theater der Zeit, 06.03.24«Hier ergänzen sich Musik und Regie optimal»

SRF, 04.03.24«Wer die Gelegenheit hat, die Zürcher Produktion zu sehen, sollte das unbedingt tun.»

BR-Klassik, 04.03.24«Bravissimi!!!»

Süddeutsche Zeitung, 05.03.24

Interview

Er hat die Dinge zu Ende Gedacht

Sebastian Baumgarten ist der Regisseur der Oper «Amerika» von Roman Haubenstock-Ramati. Ein Gespräch über die Aktualität von Franz Kafkas Romanen, das Bild, das sich der Prager Schriftsteller von Amerika gemacht hat und den Spass, eine Oper zu realisieren, die die Grenzen des Musiktheaters testet.

Sebastian, lass uns über Kafka reden. Wieviel hat er uns heute noch zu sagen?

Kafkas Texte sind so ins Offene geschrieben, dass ich sie als extrem anschlussfähig an unsere Gegenwart empfinde. Das Spannende an seiner Literatur ist ja, dass sie sich aus sich selbst heraus fortschreibt. Kafka formuliert eine Ableitung beim Schreiben und aus der Ableitung eine weitere Ableitung. Eine Fussnote wächst ins Ausführliche und zieht weitere, noch ausführlichere Fussnoten nach sich. Das Schreiben ist wie ein rhizomatischer Vorgang. Die Texte kommen einem vor wie ein Pilzgeflecht unter der Erdoberfläche. Alles ist dicht vernetzt. Man weiss nicht, wo die Textkonstruktionen ihren Anfang und ihr Ende haben, sie greifen in alle möglichen Richtungen aus. Das erzeugt das Gefühl des Labyrinthischen, das wir in Kafkas Literatur immer so stark wahrnehmen. Damit sind seine Texte von grosser Geräumigkeit, um einen Begriff von Heiner Müller zu verwenden. Man kann das Gegenwärtige mit ihnen in Verbindung bringen. Das macht sie auch für uns heute interessant.

Die Bedrohlichkeit der verwalteten Welt, der Untergang des Individuums in anonymen hierarchischen Strukturen, der Mensch an den Schnittstellen zur modernen Technik – das sind Themen, die man in Kafkas Werken ausmacht. Haben sie auch für uns heute noch eine Relevanz?

Vielleicht nicht mehr in dem Sinne, wie sie sich zu Kafkas Lebzeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts dargestellt haben. Aber wir haben heute trotzdem mit den Ordnungssystemen der digitalen Welt zu tun, mit den unhintergehbaren hierarchischen Strukturen von Computerprogrammen, Algorithmen, künstlicher Intelligenz usw., denen wir uns ausliefern. Da gibt es im Moment wenig Vorsicht. Auch an dieses Thema sind Kafkas Texte anschlussfähig.

Man sagt immer, Kafka habe in seinen Romanen die Menschheitskatastrophen des 20. Jahrhunderts vorausgeahnt. Siehst du das so?

Man bringt ihn dadurch immer in die Rolle eines «Genies», das mehr gewusst oder geahnt hat als andere zu seiner Zeit. Aber es kommt immer darauf an, wie man das Geniale definiert. Für mich ist Kafka jemand, der sehr genau und sensitiv die Welt um sich herum wahrgenommen, die Themen strukturiert fokussiert und die logischen Konsequenzen daraus gezogen hat. Er formuliert ja keine biblisch-prophetischen Visionen. Er denkt, was er wahrnimmt, konsequent weiter und zu Ende. Er hatte die Fähigkeit, Komplexität zu erfassen und hochzurechnen. Fast mechanisch. Jedenfalls nicht genieartig mit dem Blitz einer Eingebung oder dem Erspüren von heraufdämmernden Stimmungen in herausgehobener Position. Kafka guckt die Welt nicht von aussen an, er ist Kind seiner Zeit und ganz Teil von ihr. Er nimmt die Dinge wahr, die sich in seinem Leben als Versicherungsangestellter oder Einwohner von Prag ereignen. Es gibt ja den berühmten lakonischen Tagebucheintrag zum Beginn des Ersten Weltkriegs: «Deutschland hat Russland den Krieg erklärt. Nachmittags Schwimmschule.» So ist es gewesen. Es stehen zwei Sachen nebeneinander, die ursächlich nichts miteinander zu tun haben. Ich habe gerade eine Kurzgeschichte gelesen, in der Kafka einen Sonnenuntergang beschreibt und ein Mädchen. Das geht auf die Strasse, und der Schatten eines grossen Mannes läuft an ihm vorüber. Man fragt sich: Was ist das für eine Form der Literatur? Es könnte die präzise Dokumentation einer konkreten Wahrnehmung sein, die der Autor gerade draussen erlebt hat – und mit seiner Sprache poetisch erfasst. Das zu formulieren, muss man ja auch erstmal hinkriegen. Kafka scheint geahnt zu haben, dass lineare Kausalität nicht mehr ausreicht, um die Welt zu beschreiben, dass nicht mehr im Sinne der Aufklärung logisch eins aus dem anderen hervorgeht.

Kafka hat keine dramatischen Texte geschrieben, warum taugen seine Texte trotzdem für das Theater?

Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das wirklich tun. Theater braucht dramaturgisch eigentlich immer ein dramatisches Ende, und das versagen uns die Kafka-Romane. Ich glaube, es ist eher so, dass sich das Theater an Kafka abarbeitet, um auf seine Höhe zu kommen, und dann immer ein bisschen hinter dem zurückbleibt, was er in literarischer Sprache abzubilden vermag.

Wie muss man dann mit Kafka-Texten auf der Bühne umgehen?

Ich kann das nur subjektiv für mich beantworten. Ich muss mich von dem befreien, wie Kafka auf der Bühne gerne gezeigt wird – eine düstere, graugrüne Welt, lange Schatten, Endzeitstimmung. Das kann schon alles sein. Aber ich bin überzeugt, dass man Kafka ästhetisch auf sehr unterschiedliche Weise zeigen kann – vielleicht als eine Welt von Buchstaben und Zahlen etwa, als seltsame Verkoppelung von Räumen, als Lichtinstallation und vieles mehr.

Was passiert mit Kafkas Roman Der Verschollene in der Oper von Roman Haubenstock-Ramati, die wir gerade produzieren?

Wir stecken noch mitten in den Proben und haben deshalb auch noch keine gesicherte Einschätzung. Aber klar ist: Haubenstock-Ramati interpretiert den Roman, und dabei spielen die Erfahrungen, die er als verfolgter polnischer Jude im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, zweifellos eine Rolle. Als Kafka den Verschollenen schrieb, waren der Faschismus und der Holocaust noch Zukunft, bei Haubenstock-Ramati ist er traumatische Vergangenheit, sein Blick geht darauf zurück. Ich kann mich nicht davon lösen, in der Musik, die er komponiert, auch Krieg, Sirenen, bedrohliche Masse und geisterhafte Stimmen wahrzunehmen. Darüber hinaus trifft hier ein intellektueller avantgardistischer Geist der musikalischen Nachkriegsmoderne auf eine sehr offene Literatur und stösst in die Grenzbereiche von Musiktheater vor, und das finde ich etwas ganz Besonderes. Die Amerika-Oper ist mit einer irren Konsequenz komponiert. Haubenstock-Ramati spielt mit der Narration und löst sie zugleich im Spiel mit Formen auf. Das ist so, wie wenn man in der Bildenden Kunst gegenständliche und abstrakte Malerei verschränkt.

Haubenstock-Ramati schreibt im Vorwort der Partitur: «Es gibt keine Aktion im Sinn des dramatischen Sich-Entwickelns: ALLES IST DA!» Kommt dir das als Theatermacher entgegen?

Zunächst erstmal nicht. Was heisst das denn, wenn alles wie eine klanglich-theatralische Installation angelegt sein soll? Im Sinne eines Theaterabends, der das Publikum über die Dauer der Aufführung in Spannung halten möchte, ist das eher problematisch. Wenn ich aber die Forderung, dass alles immer da sein soll, allgemeiner interpretiere, nämlich dass Zukunft und Vergangenheit in der Gegenwart präsent sind und umgekehrt, finde ich das schon viel interessanter. Das entspricht dann einem der Relativitätstheorie folgenden Weltbild.

Es erinnert an die Idee der Kugelgestalt der Zeit in Bernd Alois Zimmermanns zur gleichen Zeit entstandenen Oper Die Soldaten.

Was heisst das konkret theatralisch? Alles parallel auf der Bühne zu haben und nur einzelne Elemente an und abzuschalten, finde ich nicht neu. Aber als Idee ist die Gleichzeitigkeit der Zeiten natürlich Ideen stiftend.

Haubenstock-Ramati sieht den Klang, die Szene, das Licht und die choreografische Bewegung in Amerika als eigenständige und in gewissem Rahmen voneinander unabhängige theatralische Dimensionen. Findest du das produktiv?

Für mich als Brechtianer ist das zunächst etwas sehr Bekanntes, nämlich die Trennung der Elemente.

Ist das bei Haubenstock-Ramati gemeint?

Es ist schon anders, weil die Mittel nicht eng an eine Narration gebunden sind. Sie sind autonom und können sich aus sich selbst heraus entwickeln. Wollte man das in aller Radikalität verfolgen, müsste man an den theatralen Mitteln einzeln über einen längeren Zeitraum arbeiten, an der Bewegung des Klangs, an der Lichtchoreografie, an der Pantomime. Aber das würde dem normalen Zeitmanagement einer Opernproduktion momentan noch widersprechen.

Haubenstock-Ramati hat in seiner Oper eine Ballettpantomime vorgesehen. Wie gehst du damit um?

Ich finde es sehr spannend, dass er auf die Kunstform der Pantomime zurückgreift. Am Anfang dachte ich, das sei sehr einfach gedacht: Da will einer choreografische Bewegungen, wagt aber nicht den Schritt zu abstraktem Tanz, weil Narratives dargestellt werden soll, also nimmt er Pantomime quasi als abgeschwächte Form des Tanzes. Aber das ist ein Missverständnis. Die Pantomime ist ja eine ernstzunehmende Theaterform, die schon sehr früh in der Geschichte des Theaters verwendet wurde und heute etwas aus dem Blickfeld geraten ist. Es ist kein Zwischending zwischen realistischer Darstellung und Tanz, sondern etwas Eigenständiges. Und das versuchen wir wie Haubenstock-Ramati ernst zu nehmen. Unser Choreograf Takao Baba kommt vom urbanen Tanz, der ja in manchen seiner Stilausprägungen durchaus Nähe zur Pantomime aufweist. Wir haben in den Proben festgestellt, dass freie Improvisationen oder virtuose autonome stilistische Formen der Tänzerinnen und Tänzer im Kontext eines Kafka-Stücks sofort etwas Intermezzohaftes bekommen. Also beziehen wir die tänzerische Arbeit immer unmittelbar auf die jeweilige Szene. Kafka braucht eine konkrete Anbindung, zumindest in Form von Realitätsfragmenten, sonst funktioniert er nicht.

Haubenstock-Ramatis Oper ist wie Kafkas Roman eine Reflexion des Mythos Amerika. Ist das im Jahr 2024 ein dankbares Thema?

Die Frage, wohin sich die Vereinigten Staaten entwickeln, beschäftigt uns alle. Aber die Aktualität konkret auf der Bühne zu zeigen, erscheint mir falsch. Unsere Produktion sollte ja ursprünglich 2020 herauskommen und musste dann wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Damals war Trump noch Präsident. Er wurde nicht wiedergewählt, es gab den Sturm aufs Kapitol und vieles mehr. Jetzt, vor dem zweiten Anlauf unserer Produktion, fragen sich alle, ob Trump im Herbst erneut gewählt wird und damit die Demokratie endgültig aushebelt. Die politische Lage ist unglaublich dynamisch, aber sobald Aktualität in einer Inszenierung konkret wird, bezieht sie sich nur auf diesen einen Moment. Und das macht sie klein. Natürlich wohnt dem Kafka-Stoff das Autoritäre und, wenn man so will, Prätotalitäre inne. Es gibt Übergestalten wie den reichen Onkel Jacob, den gefährlichen Oberportier, Brunelda als angsteinflössende Frau, die Menschenmassen, die ins Naturtheater von Oklahoma strömen. Das ist auch ohne direkte aktuelle Bezüge lesbar für unsere Gegenwart. Man darf nicht vergessen: Kafka war nie in Amerika. Bei ihm ist das alles eine vorgestellte Welt. Er kannte Reportagen und Fotos, eine konkrete Bildwelt, auf die er sich bezog. Aber wahrscheinlich war es ein Vorteil, dass er nicht in Amerika gewesen ist. Wie Lars von Trier oder Karl May. Er konnte die Dinge auf die Spitze treiben, ohne sie mit der Realität abgleichen zu müssen. In diesem Sinne ist Kafka wirklich beeindruckend: Teile seiner vorgestellten Welt wurden später Wirklichkeit.

Ich möchte noch auf den Schluss des Kafka-Romans zu sprechen kommen, auf das Naturtheater von Oklahoma und das offene, Fragment gebliebene Ende. Dazu gibt es viele Theorien. Wie gehst du damit um?

Zu Kafkas Zeiten war der Fortsetzungsroman eine gängige literarische Form. So betrachtet, müsste der Oper die Option einer Fortsetzung innewohnen, und Haubenstock-Ramati hat den Schluss auch offen angelegt. Er endet mit einem Epilog, der den Anfang zitiert.

Das Naturtheater von Oklahoma könnte die Erfüllung einer Hoffnung oder der Untergang für Karl sein. Was ist es?

Vor dem Naturtheater treten Engel und Teufel auf, die auf Trompeten blasen. Das ist ein in sich widersprüchliches Bild, weil es in biblische Dimensionen ausgreift und sich vom konkreten Ort in eine Welt von Himmel und Hölle bewegt wie in Dantes Göttlicher Komödie. Der Vergleich ist vielleicht tragbar, weil Kafka durchaus auch mit komödiantischen Mitteln und nicht mit den Mitteln der Tragödie erzählt. Aber der Aufmarschplatz, die Massen, die sich da in Richtung Naturtheater in Bewegung setzen, sind bedrohlich. Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht. Kafka beschreibt die Angst vor einer Zeit, die alles vergrössern musste. Grosse Romane, starke Helden im Wald, bedrohliche Architektur. Dagegen schreibt er.

Haubenstock-Ramatis Musiktheater Amerika steht mit seinen Anforderungen quer zum konventionellen Opernbetrieb. Das fängt bei der Probendisposition an, geht über die Klangregie, die im Aufführungsort ausgearbeitet werden muss, bis zur Darstellung der Musik in den szenischen Proben, wo eigentlich ein Korrepetitor aus dem Klavierauszug spielt. Wie gross sind die Probleme, die daraus erwachsen?

Unsere Erfahrungen zeigen bis jetzt ganz klar: Es ist machbar. Ich würde auch andere Häuser unbedingt ermutigen, sich an das Stück zu wagen. Man findet Lösungen. Die Partitur liefert Antworten auf die Fragen, die man sich stellt. Man braucht Geduld und ein künstlerisches Team und Darstellerinnen und Darsteller, die bereit sind, tief in das Projekt einzutauchen. In Zürich haben wir das. Dann wird man belohnt, mit den Mitteln des Theaters die eng gefasste Welt der Oper verlassen zu dürfen.

Das Gespräch führte Claus Spahn

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Hintergrund

Kafka mit allen Sinnen erleben

2024 ist ein weltweit gefeiertes Jubiläumsjahr für den Jahrhundert-Schriftsteller Franz Kafka, der nach wie vor zu den meistgelesenen Romanautoren der Gegenwart gehört. Das Opernhaus bringt jetzt mit Roman Haubenstock-Ramatis Musiktheater «Amerika» die aufwändigste und experimentellste Oper auf die Bühne, die auf ein Werk von Kafka geschrieben wurde.

So geht es zu in der Welt von Franz Kafka: Ein Mensch bricht in ein neues Leben auf, aber gleich der erste Schritt geht versehentlich in die falsche Richtung. Ein, zwei Zufälle kommen hinzu, bei denen nicht abzusehen ist, ob sie glücklich oder unglücklich sind – und plötzlich ist die hoffnungsvolle Zukunft dahin und nur noch von Unmöglichkeiten umstellt. Das Leben wird zu einem Labyrinth, in dem es nur falsche Ausgänge gibt.

So ergeht es dem siebzehnjährigen Karl Rossmann, als er im Hafen von New York ankommt. Er will das Schiff verlassen, mit dem er von Europa aus aufgebrochen war, hat aber seinen Regenschirm an Bord vergessen. Er geht zurück, verläuft sich in den Gängen des Schiffsbauchs und begegnet zufällig einem Schiffsheizer, der mit seinem Beruf unzufrieden ist. Spontan will sich Karl für ihn bei dessen Vorgesetzten einsetzen. In der Offizierskajüte trifft er dann einen Mann, der behauptet, sein Onkel zu sein. Der Onkel ist reich und nimmt ihn bei sich auf. Das Glück scheint ganz auf der Seite des Neuankömmlings zu sein, bis er von einem gewissen Pollunder auf dessen Landgut eingeladen wird. Dieser Besuch führt dazu, dass Karl – wie er erst hinterher erfährt – nie wieder zu seinem reichen Onkel zurückkehren darf.

Von New York führt die Odyssee des Karl Rossmann Richtung Westen und immer tiefer in den sozialen Abstieg. Er lässt sich mit Kleinkriminellen ein, erlebt die Demütigungen kapitalistischer Ausbeutung, gerät in die Abhängigkeit einer gefallenen, monströs übergewichtigen Gesangs-Diva und wird überall herumgeschubst, ausgenutzt, verbannt. Seine letzte Hoffnung sieht er schliesslich darin, bei einem riesigen, obskuren Schauspielunternehmen anzuheuern, das sich das «Naturtheater von Oklahoma» nennt. Es behauptet «grösser als gross» und «die Welt» zu sein und verspricht, jeden Bewerber aufzunehmen. An den Anwerbeständen warten tausende Menschen. Sowohl Engel als auch Teufel blasen an den Eingängen auf Trompeten…

Der Musterknabe Karl Rossmann meint es gut mit allen, aber gerade deshalb verstrickt er sich unschuldig immer tiefer in schuldhafte Situationen – das ist eine klassische Konstellation in der Welt des Franz Kafka. Karl Rossmann ist Der Verschollene in dem gleichnamigen Romanfragment, an dem Kafka von 1912 bis 1914 schrieb und das nach seinem Tod unter dem Titel Amerika veröffentlicht wurde. Es erzählt, wie alle Kafka-Geschichten, von der Verlorenheit des Menschen in undurchschaubaren Systemen und vom Ausgeliefertsein des Individuums an anonyme, höhere Instanzen. Verschachtelt ist Kafkas Art zu schreiben, unerbittlich die innere Logik seiner Erzählkonstruktionen und dicht geknüpft das Netz an motivischen Querbezügen, das seine Geschichten zusammenhält. Das liest sich nicht leicht, aber die Welterfahrung, die seine Protagonisten machen, fasziniert uns bis heute: Dass das Leben möglicherweise nur eine verquere Abfolge von Zufällen und Absurditäten ist und man auf Gerechtigkeit darin am besten gar nicht erst hofft.

Das Faszinierende an Franz Kafka, dessen 100. Todestag in 2024 gefeiert wird, geht aber nicht nur von seinen Romanen und Erzählungen aus, sondern auch von seiner Person und seinem Leben, seinen schwierigen Beziehungen zu den Eltern und zu Frauen; den Selbstzweifeln, die ihn plagten; die Angstvorstellungen, die er bildmächtig in Literatur verwandelte; die ständige Qual des Schreibenmüssens, die ihn um den Schlaf brachte. Kafka hat kein umfangreiches literarisches Œuvre hinterlassen, aber die Fülle seiner Tagebücher, Briefe und Notate gibt beredt Auskunft über einen eigenwilligen Menschen, der sich in einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer als «verschlossen, schweigsam, ungesellig und unzufrieden» beschreibt. «Alles, was nicht Literatur ist, langweilt mich. Für Familienleben fehlt mir jeder Sinn, und in Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit.»

Tagsüber ging er als Jurist pflichtbewusst seinem Beruf als Angestellter einer Unfall-Versicherung nach, nachts schrieb er an seinen Büchern – im Rausch, wenn er einen Schaffensschub hatte, verzweifelnd, wenn nichts voranging. In der Zeit, in der er an seinem Roman Der Verschollene schrieb, liest man Tagebucheintragungen wie: «Heute früh zum ersten Mal seit langer Zeit wieder die Freude an der Vorstellung eines in meinem Herzen gedrehten Messers.» oder «Der Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit. Nur mir gegenübergestellt sein.» Optimismus taucht in seinen Tagebüchern nur als kurz aufscheinender Lichteinfall auf: «Nicht verzweifeln, auch darüber nicht, dass du nicht verzweifelst. Wenn schon alles zu Ende scheint, kommen doch noch neue Kräfte angerückt, das bedeutet eben, dass du lebst.»

Was hat ein Opernhaus mit diesem Kafka zu tun, der sich selbst als unmusikalisch bezeichnete? Anders als in der Literatur, auf der Theaterbühne, in Kinofilmen oder der Bildenden Kunst hat sein Schaffen in der Musik keine besonders starke Resonanz ausgelöst. Vom ungarischen Komponisten György Kurtág etwa gibt es einen genialen, kammermusikalischen Zyklus auf Kafka-Texte. Aribert Reimann hat Das Schloss als Vorlage für eine grosse Oper gewählt, Hans Werner Henze die Erzählung Ein Landarzt für eine Kammeroper.

Es gibt aber noch eine Oper, die so gut wie keiner kennt: Sie heisst Amerika, stammt von dem polnisch-jüdischen Komponisten Roman Haubenstock-Ramati und ist das aufwändigste und experimentellste Musiktheater, das auf einen Stoff von Kafka geschrieben wurde. Sie basiert auf dem Verschollenen, wurde 1966 an der Deutschen Oper in Berlin uraufgeführt und ist seitdem nur noch in zwei weiteren Produktionen auf die Bühne gekommen – 1992 in Graz und 2004 am Theater Bielefeld.

Roman Haubenstock-Ramati war Lektor für Neue Musik und Hauskomponist bei der renommierten Universal Edition in Wien. Er gehörte in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts zu den führenden Komponisten der Nachkriegsmoderne, war allerdings stiller und zurückhaltender in seinem Auftreten als die Wortführer der damaligen Avantgarde von Karlheinz Stockhausen bis Pierre Boulez. Amerika ist Haubenstock-Ramatis Hauptwerk, in das alle seine experimentellen Überlegungen zu neuen Notationsformen, einer dreidimensionalen Gestaltung des Klangs im Raum oder einer variablen Verschränkung von Klang, Text, Szene und Bewegung eingeflossen sind.

Alles ist gross gedacht in dieser Kafka-Oper und immens der Aufwand an Mitteln: Ein live spielendes Orchester im Graben wird kombiniert mit bis zu drei weiteren Orchestern, die per Tonband zugespielt werden. Das Stück sieht neben 21 (auf zehn Solistinnen und Solisten verteilte) Rollen einen vielfach aufgespaltenen Sprechchor vor, der ebenfalls vom Band kommt. Der Zuschauerraum soll durch die Installierung von Lautsprechern in die Aufführung einbezogen werden. Bei der Uraufführung 1966 standen dafür nur die bescheidenen Möglichkeiten eines Vier-Kanal-Tonbands zur Verfügung. Haubenstock-Ramatis Vision vom plastisch bewegten Klang im Raum war aber in eine technologische Zukunft gedacht, die sich erst heute (etwa mit einem modernen Surround-System, wie es im Opernhaus Zürich installiert ist) tatsächlich realisieren lässt. Hinzu kommt eine choreografische Spielebene, die als «Ballettpantomime» bezeichnet wird. Auch dem Licht und dem Bühnenbild wird eine «autonome, formbildende Dimension» zugesprochen, die «eigene Handlungen und Spiele entwerfen» soll. Haubenstock-Ramati will mehr als eine Geschichte erzählen. Ihm schwebt ein Musiktheater vor, das sich davon löst, eine Handlung linear zu entwickeln und folgerichtig vom Anfang bis zum Ende auf der Bühne ablaufen zu lassen. Er sah in Kafkas Roman vielmehr das alogische, diskontinuierliche «Bild eines Traumes», in dem «die zeitliche Dimension nicht Ursache des Geschehens» ist, wie er im Vorwort der Partitur schreibt. «ALLES IST DA!», lautet seine Forderung.

Haubenstock-Ramati reagiert mit dieser Öffnung der dramatischen Form auf den Fragmentcharakter der Romanvorlage. Kafkas Schreibschwung war in Der Verschollene, wie in all seinen Romanprojekten, irgendwann ins Stocken geraten und schliesslich vollständig erlahmt. Er legte das Manuskript zur Seite, fing Neues an, kehrte wieder zu seinem Projekt zurück und hinterliess nach sechs fertigen Kapiteln nur noch einzelne Episoden, Bruchstücke und ein offenes Ende. Karl Rossmanns letzte Station, das grosse Naturtheater von Oklahoma, bleibt ein Rätselbild: Ist es eine Paradies- oder eine Höllenvision? Ist es überhaupt der letzte Ort im Stationendrama oder gilt, was Kafka einmal an Max Brod schrieb: Das Werk sei ins Endlose angelegt. «Der Roman ist so gross wie über den ganzen Himmel hin entworfen.»

So fragmentarisch wie Kafkas Roman konzipiert Haubenstock-Ramati auch seine Oper: Er schlägt zwar eine Reihenfolge der 25 Szenen vor, zu denen er den Roman verdichtet hat, erklärt diese aber für nicht verbindlich. Umstellungen sind möglich. Er legt das musikalische Material kaleidoskopisch an: Kompositorische Teile tauchen in neuen Kontexten und Kombinationen wieder auf. Und er wendet eine neue Form an, die er selbst entwickelt hat. Er nennt sie Mobile: Eine auskomponierte Zusammenstellung an musikalischen Aktionsfeldern wird von einem Instrumentalensemble in unterschiedlichen Abfolgen wiederholt und erklingt so immer wieder neu und anders zusammen. Haubenstock-Ramatis dramaturgisches Ziel ist es, Wirklichkeitsverschiebung, Wahrnehmungsverzerrung, Traumrealität zu erzeugen. Dazu tragen auch die kreuz und quer verkanteten Glissando- und Clusterflächen bei, die den Klang der Streicher prägen. Alles scheint zu schwanken und zu rutschen unter den Füssen des Karl Rossmann.

Auf das zentrale Ausdrucksmittel der Gattung Oper, den Gesang, hat Haubenstock-Ramati fast vollständig verzichtet. Für die Solopartien sieht er über weite Strecken nur ein komponiertes Sprechen vor. «Mein Verzicht auf den Belcanto hängt natürlich stark mit der Vorlage Franz Kafkas zusammen», sagte er. «Ich glaube nicht, dass man auf Texte Kafkas Arien schreiben kann. Kafkas Sprache verbietet das geradezu.» Die Identifikationsmöglichkeit des Publikums mit Figuren und Situationen über die Gefühlsäusserungen durch Gesang fällt also weg. Stattdessen setzt der Komponist das Publikum mitten hinein in Kafkas Welt. Es ist umgeben von Klang und soll mit allen Sinnen unmittelbar hineingezogen werden in die verrückten Erzähl-Labyrinthe. Der Kafka-Biograf Reiner Stach nennt die Strategie, die Kafka im Verschollenen angewandt hat, eine «radikale Beschränkung des Horizonts auf das Bewusstsein des Helden. An nichts kann der Leser sich halten als den offenen ‹unschuldigen› Blick eines Knaben, der alle Einzelheiten mit bedrängender Genauigkeit erfasst.» So soll es dem Amerika-Publikum auch ergehen. Haubenstock-Ramatis Musiktheater wohnt etwas Obsessives inne. Man spürt, dass den Komponisten an Kafka nicht nur die Möglichkeit interessiert hat, mit musiktheatralischen Formen frei zu spielen. Aus den Klängen spricht eine existenzielle Dringlichkeit, die ihren Urgrund in der inneren Verwandtschaft hat, die die Reise des Romanhelden Karl Rossmann mit der Biografie des Komponisten verbindet.

1919 in Krakau geboren, war Roman Haubenstock-Ramati während des Zweiten Weltkriegs selbst ein Verschollener. Eine albtraumhafte Odyssee, wie sie Kafka für seine Romanfigur erfunden hat, ist ihm unter viel bedrohlicheren Umständen im wirklichen Leben selbst widerfahren. Als jüdisch Verfolgter entkam er mehrfach nur durch groteske Zufälle dem Tod. Vor Adolf Hitlers Truppen musste er gemeinsam mit seiner Familie zwei Tage nach Beginn des Zweiten Weltkriegs von Krakau nach Lemberg fliehen. Dort verhafteten die russischen Besatzer ausgerechnet ihn, den von den Nazis Verfolgten, wegen angeblicher Spionage und konterrevolutionärer Umtriebe. Die vielen Sprachen, die er sprach, und Reisevisa für die Schweiz und Frankreich hatten ihn verdächtig erscheinen lassen. Er wurde via Odessa nach Sibirien deportiert. Dort liess man ihn nach einiger Zeit ebenso grundlos, wie er verhaftet worden war, wieder frei.

Haubenstock-Ramati beschloss, einer polnischen Exilarmee beizutreten, und reiste auf der Suche nach einem entsprechenden Rekrutierungsbüro über Samarkand und Taschkent bis nach Aschchabad in Turkmenistan, wo er tatsächlich auf einen Trupp exilpolnischer Rekruten traf. Die aber brachen ohne ihn auf, weil er an Fleckfieber erkrankte. Mit einer Nachzüglertruppe, für die man ihn als Geiger und Flügelhornspieler einer offenbar unverzichtbaren Militär-Kapelle rekrutiert hatte, verschlug es ihn nach Palästina, wo er den Zweiten Weltkrieg überlebte. Der grösste Teil seiner Familie wurde von den Nazis ermordet. Haubenstock-Ramati ging 1945 zurück nach Krakau, floh zwei Jahre später aber erneut nach Tel Aviv, dieses Mal vor dem repressiven polnischen Sozialismus. Aber auch im jungen Israel wurde er als Komponist der Avantgarde nicht glücklich und landete zunächst in Paris und schliesslich in Wien.

Solche Schicksalsvolten als kafkaesk zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Haubenstock-Ramati muss das Leben während und nach seinen Erfahrungen zwischen 1939 und 1950 als undurchschaubar und bar jeder Sinnhaftigkeit vorgekommen sein: Eine Welt auf schwankendem Boden, dessen tückische Gravitationskräfte einen jederzeit in einen tödlichen Abgrund stürzen können. Öffentlich gesprochen hat er über die Parallelen zwischen seinem Leben und dem Kafka-Roman nicht. In einem seiner seltenen Interviews, darauf angesprochen, antwortet er ironisch ausweichend: In allen seinen Werken gebe es Motive, die ihn persönlich beträfen. Haubenstock-Ramati wollte offenkundig nicht, dass seine Amerika-Oper als jüdische Opfergeschichte gelesen wird, was dem multiperspektivischen Werk auch nicht gerecht würde.

Haubenstock-Ramati hat zur Uraufführung seiner Oper einen Text veröffentlicht, in dem er «die im breitesten Sinne humanistische Aussage» der Texte von Kafka herausstreicht. Die habe ihn veranlasst, den Stoff für sein Musiktheater zu verwenden. Haubenstock-Ramati hat die düsteren Labyrinthe der Gemeinheiten und der Ungerechtigkeit, durch die Kafka seinen Romanhelden schickt, mit Freiheit in der musiktheatralischen Form aufgehellt, mit chaplinesken Pantomimen und Weite und Offenheit im Klang. Er fragt in seinem Text, ob im mysteriösen grossen Naturtheater von Oklahoma, mit dem der Roman und die Oper enden, Karl Rossmanns immer wiederkehrende Ausweisung aus dem Paradies beendet worden wäre, wenn Kafka den Roman zu Ende gebracht hätte. «Ist das Urteil aufgehoben? Wird das Gesetz umgeschrieben und neu verkündet werden? Das alles wissen wir nicht, auch Kafka nicht.» Dann zitiert Haubenstock-Ramati zwei Sätze aus Kafkas aphoristischen Notaten: «Wir wurden geschaffen, um im Paradies zu leben, das Paradies war bestimmt, uns zu dienen. Unsere Bestimmung ist geändert worden, dass dies auch mit der Bestimmung des Paradieses geschehen wäre, wird nicht gesagt.» Nach einem Happy-End klingt das nicht.

Essay von Claus Spahn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Ein immersives Musikereignis

«Amerika» ist eine Oper jenseits von fünf Notenlinien und fünf Akten. 66 Lautsprecher, ein Live-Orchester und drei zusätzlich eingespielte Orchester, Sprechchöre, Breakdancer, ein phänomenales Bühnenbild, kurz – ein Surround-Erlebnis mit Seltenheitswert. Aber wie wird ein solch immersives Musikereignis notiert, geprobt, aufgeführt?

Drei Fragen an Andreas Homoki

Herr Homoki, 2024 jährt sich der Todestag von Franz Kafka zum 100. Mal. Wie kommt es, dass ausgerechnet das Opernhaus mit Amerika einen gewichtigen Beitrag zu diesem Jubiläum im Programm hat?

Das liegt daran, dass es vor vier Jahren einen Virus gab, wegen dem wir nicht vor Publikum spielen durften. Und obwohl wir damals versucht haben, so viele Neuproduktionen wie möglich zu realisieren und zu streamen, hat das für Amerika einfach keinen Sinn ergeben, denn ein grosser Teil dieser multimedialen Surround-Situation wäre im Stream einfach komplett verloren gegangen. Abgesehen davon, dass wir dieses Stück wichtig finden, war ein weiterer Grund für uns, es aufzuführen, auch die Überlegung, dass wir mit unseren heutigen technologischen Möglichkeiten den multimedialen Ansprüchen des Komponisten eigentlich viel besser gerecht werden können als es zur Zeit der Uraufführung der Fall war. Deshalb haben wir uns damals entschieden, die Produktion zu retten und zu verschieben, und nun hat es sich ergeben, dass sie im Kafka-Jahr stattfindet, was uns sehr freut. So wird hoffentlich noch mehr Aufmerksamkeit generiert für dieses sehr besondere und interessante Werk.

Welche Berührungspunkte gab es bisher in Ihrer eigenen Karriere mit den Werken Franz Kafkas?

Ich liebe Kafka sehr. Wie die meisten von uns habe ich ihn in der Schule kennengelernt und muss leider sagen, dass die schulische Beschäftigung den Zugang nicht erleichtert hat. Damals in den 70ern wurde der gesellschaftskritische, bürokratiekritische Aspekt sehr betont. Aber Kafka ist so viel mehr! Er ist ein Surrealist, der mit Humor und einer bösen Ironie unser ganzes Leben persifliert, nicht nur im Hinblick auf die Bürokratie, sondern auch in Bezug auf die Sinnlosigkeit des menschlichen Strebens generell. Als ich am Anfang meiner Laufbahn, vor inzwischen genau 30 Jahren, den Auftrag bekam, Das Schloss von Aribert Reimann zu inszenieren, habe ich die gesamte Prosa von Kafka gelesen. Das hat mich damals unglaublich inspiriert. Diese Inszenierung ist mir auch heute noch in guter Erinnerung – nicht zuletzt, weil sie sehr humorvoll war. Gerade der hintergründige, böse Humor von Kafka hat mich immer sehr interessiert, denn diese Seite Kafkas kommt in der generellen Wahrnehmung leider oft zu kurz.

Als regieführender Intendant besuchen Sie auch gerne szenische Proben auf der Probebühne; was sind Ihre ersten Eindrücke?

Was ich bisher gesehen habe, macht mich sehr neugierig. Gerade heute habe ich eine Szene miterlebt, die nicht mal eine Minute dauert und fast nur aus Vokalisen ohne Text besteht. Auf der Probe ging es darum, diesen abstrakten Vokalisen einen emotionalen Gehalt zu geben. Das war sehr lustig! Wir haben eine wirklich tolle Besetzung, man hat das Gefühl, die Sängerinnen und Sänger haben ihre Partien schon hundertmal gesungen, so selbstverständlich gehen sie mit dieser komplizierten Musik um. Auch der Probenapparat ist sehr interessant. Es gibt viele Geräusch- oder Musikeinspielungen in der Partitur, deshalb sind auf jeder Probe nicht nur eine Pianistin und ein Dirigent anwesend, sondern auch zwei Tonmeister, die die Toneinspielungen fahren, damit man einen Eindruck bekommt von der Vielschichtigkeit und Collagehaftigkeit dieser Musik. Das ist sehr interessant, und ich freue mich wahnsinnig, dass wir nach Lehárs Lustiger Witwe nun dieses selten aufgeführte Stück aus dem 20. Jahrhundert zeigen. Im Mai hat dann mit Monteverdis Orfeo eine der ersten Opern überhaupt Premiere. Unser Spielplan in dieser Spielzeit kann sich, was Vielfalt angeht, wirklich sehen lassen.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fragebogen

Aus welcher Welt kommst du gerade?

Meine letzten Projekte waren Lady Macbeth von Mzensk und Elektra, und ich finde es erfrischend, jetzt mal dem gewaltsamen Tod zu entkommen, obwohl Karl Rossmann in Amerika natürlich sehr unangenehme Erfahrungen macht auf seiner Reise.

Kannst du in zwei Sätzen beschreiben, was diesem Karl widerfährt?

Oh, der arme Karl... Wenn wir ihm begegnen, ist er gerade fortgeschickt worden, um in Amerika sein Glück zu suchen, nachdem seine Eltern ihn rausgeschmissen haben und er von einer viel älteren Haushälterin verführt worden war. Dort gerät er unter den Einfluss von sehr bizarren und nervigen Figuren, als er auf der Suche ist nach einem Ort zum Überleben.

Welche Fähigkeiten braucht man, um sich in der Partitur von Roman Haubenstock-Ramati zurechtzufinden?

Die Partitur ist nicht schwierig in dem Sinne, in dem viele andere zeitgenössische Partituren schwierig sind – sie ist rhythmisch nicht sehr komplex oder schwer zu singen. Die Herausforderung ist vielmehr, einen Sinn zu finden in den abstrakten Patterns, die sich von Abend zu Abend auch noch verändern können. Das musikalische Material ist fragmentarisch, beinhaltet aber viele Details. Man braucht ein gutes Gedächtnis, Beharrlichkeit und Humor. Wir müssen erfinderisch sein, um einen Weg zu finden. Und wir brauchen Vertrauen in den Dirigenten! Zum Glück haben wir Gabriel Feltz, der das Stück gut kennt und uns die Ruhe bewahrt.

Wie ist die Proben-Stimmung?

Wir sind wie eine Gruppe von Schulkindern, die versucht, ein kompliziertes Puzzle zusammenzusetzen. Eine tolle Truppe, sowohl auf als auch hinter der Bühne; wir sind am Abend erschöpft, haben aber auch viel gelacht.

Wie ist dein Verhältnis zu Franz Kafka und seinen Romanen?

Als ich in den 20ern war, habe ich viel Kafka gelesen und liebte seinen seltsamen Humor und seine visuelle Vorstellungskraft. Später habe ich dann mehr von den Figuren verstanden und von der erdrückend sinnlosen Bürokratie, der sie ausgesetzt sind. Kafkas Einfluss ist überall zu spüren – bei Borges, Nabokov und Ionesco, aber auch in den Filmen von David Lynch und Terry Gilliam, dessen Brazil mir immer vorkommt wie George Orwell, betrachtet durch einen Kafka-Filter.

Wie erholst du dich von den Anstrengungen der zeitgenössischen Musik?

Ich finde es gar nicht so anstrengend! Dieses Stück ist eine freudvolle Herausforderung. Wenn ich unterwegs bin, verbringe ich meine freie Zeit gern mit Lesen. Im Moment lese ich gerade Jon Fosses Septologie über einen Künstler, der versucht, sich im Durcheinander seines Gedächtnisses zurechtzufinden, und Red Memory über die Nachwirkungen der Kulturrevolution in China. Ausserdem gehe ich spazieren, was toll ist in Zürich. Und es gibt immer eine nächste Rolle zu lernen...

Welchen überflüssigen Gegenstand in deiner Wohnung liebst du am meisten?

Wir haben eine Kiste mit Zeichnungen unserer Kinder, und wir bringen es nicht übers Herz, sie wegzuwerfen. Es ist grossartig, wie fantasievoll diese Bilder sind. Beim Betrachten frage ich mich, was den Kindern wohl durch den Kopf gegangen sein muss, als sie sie gemalt haben.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Animationsfilm zu «Amerika»

Die Handlung von Kafkas Romanfragment im Animationsfilmformat.

Volker Hagedorn trifft...

Mojca Erdmann

Mojca Erdmann ist eine vielseitige Sopranistin, die neben Opern-Auftritten auch Liederabende und Kammermusikabende gestaltet und als Konzertsängerin international unterwegs ist. Zu ihrem künstlerischen Profil gehören insbesondere anspruchsvolle Werke der zeitgenössischen Musik. Am Opernhaus Zürich war sie zuletzt im Oktober 2022 in einem Philharmonischen Konzert unter der Leitung von Gianandrea Noseda zu hören, sie sang «Aria / Ariadne», ein Werk von Wolfgang Rihm für Sopran und Orchester.

«Haben Sie mal die Noten gesehen?» «Nein.» «Ich hab’ sie mitgebracht.» Mojca Erdmann holt im Café den Klavierauszug aus ihrer Tasche. Sofort zur Sache, nach Amerika, mitten hinein in diese irre Montage aus den 1960ern, nach der von Buhs, Gelächter und Handgemengen umtosten Uraufführung in Berlin bislang nur zwei Mal produziert, eine Herausforderung ohnegleichen. «Was ist das eigentlich?», habe sie sich gefragt, als sie die Noten zum ersten Mal sah. «Ich habe viel neue Musik gemacht, aber so etwas ist mir noch nicht untergekommen.» Wir blättern im Klavierauszug. Auf manchen Seiten stehen keine Noten, man sieht grafische Gebilde, Linien und Schraffuren zwischen den Taktstrichen, auf anderen gibt es Notenlinien, mal nur drei, auf denen ungefähre Höhen für Sprechgesang notiert sind, denen jählings Töne auf fünf Linien folgen können, ganz präzis, vom b eine grosse Septime runter zum h… Um die zu treffen, ist ein absolutes Gehör hilfreich, wie Mojca Erdmann es hat, aber allein damit kommt man nicht hinein in ein Werk wie die Amerika-Oper von Roman Haubenstock-Ramati nach Kafka. «Ich habe erstmal den Roman gelesen», meint die Sopranistin, «und da ich in Zürich wohne, konnte ich mich mit Michael Richter treffen, dem Studienleiter des Opernhauses, und die Noten mit ihm durchgehen.» In Blau hat sie die Passagen markiert, die sie live singt, in Rot die, die von ihrer Stimme aufgenommen und zugespielt werden, die Figur Klara singt mit sich selbst. Uff. Und was sind das für Charaktere, Klara und Therese?

«Klara ist im Grunde eine reiche Tochter, verwöhnt, brutal, sehr narzisstisch, wirklich das Gegenteil von Therese. Die ist ein Hilfsmädchen im Hotel Occidental, sehr schüchtern, sie erzählt Karl Rossmann ihre ganze Lebensgeschichte. Es ist interessant, diese verschiedenen Frauen schauspielerisch herauszuarbeiten.» Mojca Erdmann selbst hat keine der Eigenschaften, die sie da schildert. Sie wirkt alles andere als selbstbezogen, ohne Diva-Allüren, vollkommen arbeitsorientiert, freundliche warme Stimme. Und wenn sie, im Gegenteil, so zurückhaltend wäre wie Therese, könnte sie schwerlich längst auf eine Bühnenkarriere zurückblicken, die so reich an Wagnissen ist.

Denn tintenfrische Partien lebender Komponisten zu gestalten, ist auch dann ein Wagnis, wenn diese Künstler so etabliert sind wie Wolfgang Rihm und Aribert Reimann, die beide – und nicht als einzige – für sie geschrieben haben, von Liedern bis zu ganzen Opern. Rihms Proserpina wurde 2009 in Schwetzingen vor allem deswegen ein Erfolg, weil die damals 33-Jährige die Rolle der in einer antikischen Ehehölle gefesselten Heldin mit grandioser Präsenz und Selbstverausgabung realisierte. Mit der Opernfantasie Dionysos setzten beide 2010 die Zusammenarbeit in Salzburg fort, es wurde die «Uraufführung des Jahres». «Es ist schon toll, wenn man mit den Komponisten sprechen kann», meint sie. «In Dionysos gab es wenige Stellen, wo ich Wolfgang fragte: Kann man hier was ändern? – Ja, schlag mir was vor … wunderbar, machen wir so.» Nun könnte man ja denken, kein Wunder bei einer Sopranistin, die selbst die Tochter eines Komponisten ist, Helmut W. Erdmann aus Emden.

«Nein, durch meinen Vater gab es gar nicht so viel Einfluss, betreffend neue Musik. Er ist auch Flötist, und wir mussten immer leise sein, wenn er Flöte übte…» Sie lacht. Wichtiger war, dass sie schon als Sechsjährige bei den Hamburger Alsterspatzen mitsang, im Kinderchor auf der Bühne der Hamburgischen Staatsoper stand und das Reisen lieben lernte. Der Chor trat in Spanien, Japan, den USA auf, «mit zehn habe ich im Disneyland gesungen. Aber Singen war für mich Spass, ich wollte Geige studieren.» Dann riet ein Musiklehrer der 14-Jährigen wegen ihrer schönen Stimme, sie solle doch mal Unterricht nehmen, und so wurde sie Schülerin der damals 27-jährigen Evelyn Herlitzius, die dann eine der grossen dramatischen Sopranistinnen wurde. «Ab da war mir klar, dass die Stimme mein Instrument ist.» Geige studierte Mojca Erdmann aber trotzdem neben dem Gesang, zur Sicherheit. «Ich wusste durch meinen Vater, dass es nicht einfach ist, als Musiker zu überleben. Geige spielte ich auch schon, seit ich sechs war, und wusste, da kann ich als Orchestermusikerin oder Geigenlehrerin mein Geld verdienen. Ich wollte aber weg von zu Hause und habe in Köln vier Semester lang beides studiert.» Wieder Glück: Ihr Gesangsprofessor war Hans Sotin, legendärer Wagner-Bass, der Gurnemanz schlechthin, und er riet der 21-jährigen dringend zu, als sie mitten im Studium nach einem Vorsingen in Berlin das Angebot bekam, ins Ensemble der Komischen Oper zu gehen, mit Intendant und Regisseur Harry Kupfer.

«Das war für mich eine unglaublich wichtige Zeit, das Laufenlernen auf der Bühne, zwischen erfahrenen Kollegen. Wie es ist, im Betrieb einzuspringen, nach sechs Stunden Proben noch eine Vorstellung zu singen und dabei die Kräfte einzuteilen.» Von den kleineren Rollen, den Despinas und Ännchens, kam sie zu den grösseren, andere Häuser wurden auf sie aufmerksam. Kent Nagano holte die 29-Jährige als Gast an die Staatsoper, wo er My way of life dirigierte, ein aus Fragmenten des verstorbenen Tōru Takemitsu gefügtes Musiktheater, «das war eine Collage, an die mich Amerika ein bisschen erinnert». Danach wagte sie den Sprung ins Freiberufliche – und später den nach Zürich. «Ich wollte nach einer Trennung ein neues Kapitel starten, nach elf Jahren in Berlin, und bin allein hierher gereist und habe eine Wohnung gesucht, während des Vulkanausbruchs auf Island. Das war unglaublich kompliziert, weil ich auch noch eine Vorstellung in Wien singen musste.» Die Aschewolken des Eyjafjallajökull legten bekanntlich den Flugverkehr im April 2010 lahm. Aber es klappte, sie fand eine Wohnung zwei Minuten vom See, «es war eine super Entscheidung».

Da sie ausser im Winter täglich im See schwimmt, können auch die sportlichen Anforderungen der Amerika-Inszenierung sie nicht schrecken. Es gibt Kampfszenen, in denen Kopfnüsse und Ohrfeigen genau sitzen müssen, Jiu-Jitsu ist dabei, break dance, «und Bewegungsabläufe Richtung Tai-Chi, es braucht viel Kontrolle, weil es sehr langsame Bewegungen sind, und dann das hohe C zu singen … da sind wir noch dran!» Dazu kommen noch die Finessen des Sprechgesangs. «Es ist spannend, mit Sebastian Baumgarten zu arbeiten, der vom Schauspiel kommt und anders mit Worten arbeitet. Man kann auch gegen den Text sprechen», Sebastian hatte so einen Beispielsatz: «Ich bring dich um!» Sie sagt ihn und lässt die letzte Silbe mal eben in die Höhe hüpfen. Ein irrer Effekt.

Fällt es ihr leicht, sich in die Kafka-Figuren einzufühlen? «Ich kann schnell umdenken und mich nach einer Vorstellung sofort über völlig andere Dinge unterhalten. Natürlich wird man in eine Rolle immer etwas von seinem eigenen Erleben reinbringen. Das ist dann aber die Rolle und nicht Mojca» – übrigens wird der Name, auf ihre slowenische Mutter zurückgehend, wie «Moiza» ausgesprochen. Welche Rollen sind ihr am nächsten? «Figuren mit einer grösseren Fallhöhe. Ich war nie ein grosser Fan von Zerlina und Despina. Ich mag Bergs Lulu und Vitellia in Mozarts La clemenza di Tito, die an den Rand ihrer Emotionen getrieben werden. In Hamburg habe ich letztes Jahr die Blanche in Poulencs Dialogues des Carmélites gesungen, das war schon sehr, sehr intensiv. Wenn da am Ende während des Chorals eine Nonne nach der anderen geköpft wird, gingen wir mit Tränen in den Augen auf die Bühne, zusammen ins Ende.» Ebenfalls sehr nah ist ihr die Salome, zu der ihr viele rieten. Ein konzertanter Auftritt mit dieser Partie entfiel wegen Corona. Dafür machte sie im Lockdown eine Aufnahme von Arnold Schönbergs Pierrot Lunaire, mit Zubin Mehta am Pult, Daniel und Michael Barenboim und dem Flötisten Emmanuel Pahud. «Eine unglaubliche Atmosphäre», sagt Mojca Erdmann. «An den Umgang mit Sprechgesang in Pierrot Lunaire erinnert mich Amerika besonders.»

Das Gespräch führte Volker Hagedorn.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Fotogalerie

Ich sage es mal so

Stumme Antworten auf grundsätzliche Fragen – mit Takao Baba, einem Künstler aus der Welt des urbanen Tanzes. Er choreografiert die Ballettpantomime für «Amerika»Ich sage es mal so ist eine Interviewform in unserem MAG, in der Künstlerinnen und Künstler des Opernhauses - nach einer Idee des SZ-Magazins - in Form eines Fotoshootings Auskunft über sich geben

Hintergrund

Ein leuchtendes Paradies der liberalen Freiheit?

«Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich geschaffen sind ...» So beginnt die berühmte Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Dass dieses Gleichheits- und Gerechtigkeitsversprechen nur bedingt gilt, hat schon Franz Kafka in seinem Amerika-Roman «Der Verschollene» geahnt. Daran hat sich bis ins 21. Jahrhundert wenig geändert.

Als sein Schiff den Hafen von New York erreicht und die «Freiheitsgöttin» in Sichtweite gerät, bemerkt Karl Rossmann, wie sich am Himmel das Licht verändert: Es scheint «plötzlich stärker» zu werden, die Sonne strahlt intensiver. «Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.» Warum spricht Karl Rossmann in Franz Kafkas Roman Der Verschollene von der Freiheitsgöttin – und nicht von der Freiheitsstatue? Warum hält sie statt der Fackel ein Schwert in der Hand? Warum meint Karl, die «freien Lüfte» seien «so hoch»? Sind sie unerreichbar?

Wer Kafkas Roman liest, den fröstelt es auf jeder Seite. Was dem siebzehnjährigen Deutschen in Amerika widerfährt, ist spektakulär freudlos, sein Leben ist düster und bedrückend wie ein langer, gedehnter Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. Gerechtigkeit existiert nicht, jedenfalls nicht auf Erden und erst recht nicht für Karl Rossmann. Auf Erden gibt es nur Sünde und Schuld – und das Schwert, das Symbol für den Krieg der Gesellschaft, für gnadenlose Konkurrenz, erbitterte Feindschaft und den ständigen Kampf ums Überleben. Die Freiheitsstatue von New York mit einem Schwert und nicht, wie in Wirklichkeit, mit einer Fackel in der Hand in den Roman einzuführen, war kein Fehler Kafkas. Er wollte es so. Ja, in Amerika gibt es Freiheit. Hoch in den Lüften.

Kafkas Roman, und darin liegt seine Provokation, stellt Amerikas Selbstbild auf den Kopf. Die älteste Demokratie der Welt erscheint bei ihm nicht als leuchtendes Paradies liberaler Freiheit, sondern als kapitalistische Hölle mit Erniedrigung, Ausbeutung, Gier. Alles Lebendige ist aus der Gesellschaft herausgesaugt, zurück bleiben Mühsal und Qual, Demütigung und Gewalt. In der Entstehungszeit des Romans, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, war Kafkas Amerikakritik zwar extrem, aber nicht untypisch. Während der Soziologe Max Weber 1904 noch über die USA staunte, staunten andere Schriftsteller und Philosophen schon nicht mehr. In ihren Augen hatte das Empire of Liberty seinen Nimbus verloren; Amerika war kalt geworden und der Zauber der demokratischen Freiheit verflogen. Kafka hat das gespürt, obwohl er nie in Amerika war und Berichte, Vorträge und Fotos die Quellen seines Amerika-Bildes waren.

Gewiss, was ihren Erfindergeist und ihre Produktivität anging, war die neue ökonomische Supermacht unschlagbar. Doch das Leben in «God’s own Country» lockte nicht mehr. Zu aufreibend war der Statuskampf, zu gespalten die Gesellschaft, zu obszön das Gebaren der Reichen, zu abstossend das Treiben der Politiker. Auch wenn diese Kritik nun über hundert Jahre zurück liegt: Kommt sie einem nicht bekannt vor? Hat sich unser Amerikabild heute nicht erneut verdunkelt?

Als Kafka seinen Roman 1911 in Angriff nahm, war das «Gilded Age» bereits zu Ende. Gemeint ist jene Ära des Hochkapitalismus, die nach dem Bürgerkrieg in den 1870er-Jahren begann und den Vereinigten Staaten ein sagenhaftes Wirtschaftswunder bescherte, einen märchenhaften ökonomischen Aufstieg, der geprägt war von Industriemagnaten wie Andrew Carnegie, J. P. Morgan, Cornelius Vanderbilt oder John D. Rockefeller. Allerdings, dass Mark Twain, der die Epochenbezeichnung erfunden hatte, nur vom vergoldeten, nicht aber vom goldenen Zeitalter sprechen wollte, hatte einen handfesten Grund: Im «Gilded Age» stand dem frivolen Reichtum der Wenigen die erbärmliche Armut der Vielen gegenüber, in den Städten wucherten riesige Slums und die Arbeiter waren nahezu rechtlos.

Damals entstanden die ersten populistischen Parteien und Gewerkschaften; mit grossem Mut und vielen Streiks kämpften sie für faire Arbeitsbedingungen und gegen die sozialdarwinistische Ideologie mit ihrem «Survival of the Fittest», also der zynischen Behauptung, nur die Stärkeren würden überleben. Mary Lease zum Beispiel, die Mitbegründerin der Populist Party, warf den Politikern vor, sie steckten mit den Mächtigen unter einer Decke: «Die Spekulanten, die Landräuber, die Piraten und Glücksspieler haben unaufhörlich an die Türen des Kongresses geklopft, und der Kongress hat in jedem einzelnen Fall ihren Forderungen nachgegeben.» Und womit begründeten die sozialen Bewegungen ihren Protest? Mit den legendären Sätzen aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: «Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind; dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräusserlichen Rechten ausgestattet sind; dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören…»

Auch wenn die sozialpopulistischen Parteien ihre fragwürdigen Seiten hatten (sie interessierten sich nur für weisse Arbeiter), so sind ihre Provokationen noch immer aktuell. Welchen Wert hat die liberale Freiheit in einer radikal ungleichen Gesellschaft? Hat jeder das Recht, unter Brücken zu schlafen? Hoch und heilig hatten die Verfassungsväter allen Bürgern das Recht auf Freiheit und Gleichheit versprochen, doch in der rohen kapitalistischen Wirklichkeit des «Gilded Age» endeten diese Rechte am Fabriktor – es waren Rechte ohne Wert. Es ist Franz Kafka, der mit geradezu unheimlicher Präzision den Finger in die liberale Wunde legt. Als sein Romanheld gefragt wird, ob er «frei sei», lautet die Antwort: «‹Ja, frei bin ich›, sagte Karl und nichts schien ihm wertloser.» Der Auswanderer aus Deutschland hatte alle Freiheit der Welt. Auch die Freiheit zu verhungern.

Gewiss, der Anarcho-Kapitalismus ist längst Vergangenheit. Doch in kaum einem anderen westlichen Land sind die Vermögen so ungleich verteilt wie in den USA; nachdem sie eine Zeitlang gesunken war, steigt die Ungleichheit wieder an, das obere eine Prozent der Bevölkerung besitzt fast 42 Prozent der gesamten Vermögen. Könnte es also sein, dass Ungerechtigkeit in Amerika nicht nur eine soziale, sondern auch eine mentalitätsgeschichtliche Tradition hat? Auffällig ist jedenfalls, dass schon in den Gründungsdokumenten, sowohl in der Unabhängigkeitserklärung als auch in der Verfassung, von Gleichheit und Gerechtigkeit nur sehr abstrakt die Rede ist. Und in der Tat musste Präsident Franklin D. Roosevelt in den 1940er-Jahren zugeben, die Gewährung sozialer Rechte sei in den USA ein unerfülltes Versprechen geblieben.

Was die Ausformulierung sozialer Rechte angeht, muss man die Verfassungsväter zunächst in Schutz nehmen. Niemand konnte sich in den 1780er-Jahren die Realität des Hochkapitalismus vorstellen, also eine rasend schnell industrialisierte Gesellschaft mit Luxus, Massenelend und mörderischen Kämpfen. Thomas Jefferson zum Beispiel war der Überzeugung, die Zukunft Amerikas liege in der Landwirtschaft mit fleissigen Bauern auf kleinen Farmen inmitten von blühenden Feldern. Und Alexander Hamilton, der erste Ökonom der USA, hoffte, Amerikas Wirtschaft werde unreguliert und von ganz allein für allgemeine Gerechtigkeit sorgen.

Auch über den Sinn der Freiheit glaubten die Gründungsväter nicht gross nachdenken zu müssen. Warum auch? Mit visionärem Mut hatten sie den demokratischen Neuanfang gewagt und – wie Goethe bewundernd schrieb – den Ballast der Vergangenheit abgeworfen: «Amerika, du hast es besser / Als unser Kontinent (…) / Dich stört nicht im Innern / Zu lebendiger Zeit / Unnützes Erinnern / Und vergeblicher Streit.» Kurzum, wer im achtzehnten Jahrhundert dem Ancien Régime entronnen war, der fragte nicht nach dem Sinn von Freiheit – dieser stand ihm vor Augen. Freiheit hiess Freiheit von Europas Königshäusern und ihrer vererbten, autoritär exekutierten Macht. Freiheit hiess, eine Republik gründen zu dürfen, in der alle Menschen dieselben Rechte haben. Volksherrschaft statt Gottesgnadentum. Demokratie statt Standesgesellschaft. We the People.

Schon angesichts der riesigen Entfernungen war das amerikanische Experiment ebenso kühn wie riskant. Dreizehn eigenwillige Kolonialstaaten mussten aus dem Herrschaftsbereich der britischen Krone herausgelöst und zu einer demokratisch regierten Union zusammengeführt werden. Als das Experiment gelang, fühlten sich die Revolutionäre zu Recht als Avantgarde der Menschheit. Amerika war vorangegangen, und nun sollten die unterdrückten Völker folgen und ebenfalls ihre Ketten abwerfen. Thomas Paine, Sohn eines englischen Handwerkers und glühender Demokrat, sagte es so: «Die Sache Amerikas ist weitgehend die Sache der gesamten Menschheit. Wir haben die Kraft, die Welt neu zu beginnen. Der Tag der Geburt einer neuen Welt steht bevor.»

Überflüssig zu erwähnen, welch schwarzer Schatten über der amerikanischen Revolution lag. Die feierlich erklärten Menschenrechte beruhten auf einem grausamen Ausschluss, sie galten weder für die (bereits dezimierten) Ureinwohner, noch für versklavte Schwarze. Die reichen Siedlerkolonialisten waren in der Regel Sklavenhalter, auch einige der Gründerväter. Allein Thomas Jefferson besass im Lauf seines Lebens mehrere hundert Sklaven, mit einer Sklavin hatte er mehrere Kinder. Rechtlos wie ein Stück Vieh, waren sie «bewegliches Eigentum», mit dem ihre Besitzer machen konnten, was sie wollten.

Nicht wenige Forscher sind der Auffassung, dass die enge Verknüpfung von Freiheit, Eigentum und Diskriminierung jenes verhängnisvolle Erbe darstellt, das bis heute nachwirkt und Amerikas Gegenwart prägt. Tatsächlich hatten die Verfassungsväter die «Wohlhabenden und Wohlgeborenen» bevorzugt, übrigens auch deshalb, weil sie glaubten, reiche Bürger würden einen vernünftigen Gebrauch von ihrer Freiheit machen. Das gemeine Volk hingegen galt als selbstsüchtig und wankelmütig, es lasse sich – wie James Madison befürchtete – von seinen niederen Instinkten leiten oder fordere so gefährliche Dinge wie «die Gleichverteilung von Eigentum». Begüterte Menschen, mit anderen Worten, stabilisieren die Demokratie. Mitglieder der upper class sind konservativ und haben kein Interesse daran, die sozialen Verhältnisse umzustürzen. Und wenn sie dann noch ihrem ökonomischen Eigennutz folgen, werde es über kurz oder lang allen besser gehen.

Angesichts der tiefen politischen Gräben, die heute die USA durchziehen, angesichts einer bis in die Familien reichenden kulturellen Unruhe und Zerrissenheit steht die Frage im Raum, warum es nicht gelingt, den amerikanischen Traum wirksam zu erneuern. Die Erklärung der Historikerin Jill Lepore fällt hart aus. Bedenke man die Anfangsgründe der Republik, schreibt sie in ihrer «Geschichte der Vereinigten Staaten», dürfe einen der Zustand des Landes nicht wundern: «Eine Nation, die eine auf ererbten Privilegien beruhende Adelshierarchie stürzte, nur um sie durch eine Hierarchie des Reichtums zu ersetzen, wird niemals zur Ruhe kommen.»

Hinzu kommt, dass die von den USA vorangetriebene Globalisierung auf das Land zurückschlägt und selbst in Zeiten steigender Löhne und sinkender Arbeitslosigkeit den nationalistischen Reflex entsichert. Aus dem Verlangen nach Sicherheit erwächst die Sehnsucht nach dem starken Mann, der die Bürger an die Hand nimmt und in jene goldene Vergangenheit zurückführt, die es nie gab. Und so eroberte im Herzland der Demokratie 2016 ein moralisch verwahrloster Lügner das höchste Amt im Staat – ein Immobilientycoon, der aus seiner Bewunderung für Diktatoren keinen Hehl macht und verspricht, im Fall seiner Wiederwahl die Gesellschaft von «Ungeziefer» zu säubern. Zitat Donald Trump: «Wir werden die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikalen Gangster ausrotten, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben.» Wie gross müssen Wut und innere Leere in der Bevölkerung sein, wenn das Publikum bei solchen Sätzen in Jubel ausbricht?

Mit dem Bruch des Völkerrechts im Irakkrieg haben die USA ihre moralische Hegemonie verloren; ausgerechnet jenes Land, das Europa unter grössten Opfern von Hitler befreite, steht in den Augen der Welt als Heuchler dar. Inzwischen scheint sogar das Schicksal der amerikanischen Demokratie ungewiss zu sein. Sollte sie einem rechtsradikalen Demagogen in die Hände fallen, dann könnte ein Vierteljahrtausend nach der Unabhängigkeitserklärung von den USA wieder ein Fanal ausgehen – das Zeichen für den Aufbruch ins autoritäre Jahrhundert. Alle rechten Regierungen dieser Welt dürften triumphieren: Wenn schon das «Land of the Free» den Liberalismus begräbt, dann ist er wirklich tot, und auch der stolze «Westen» gehört der Vergangenheit an. Kafka hat es geahnt. Freiheit gäbe es allein hoch «in den Lüften», und dort, wo die Freiheitsstatue einst die Fackel der Aufklärung in der Hand hielt, trägt sie nun das kalte Schwert der Macht.

Thomas Assheuer ist ein deutscher Journalist. Er war von 1997 bis 2023 Redaktor im Feuilleton der Wochenzeitung DIE ZEIT.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Backstage

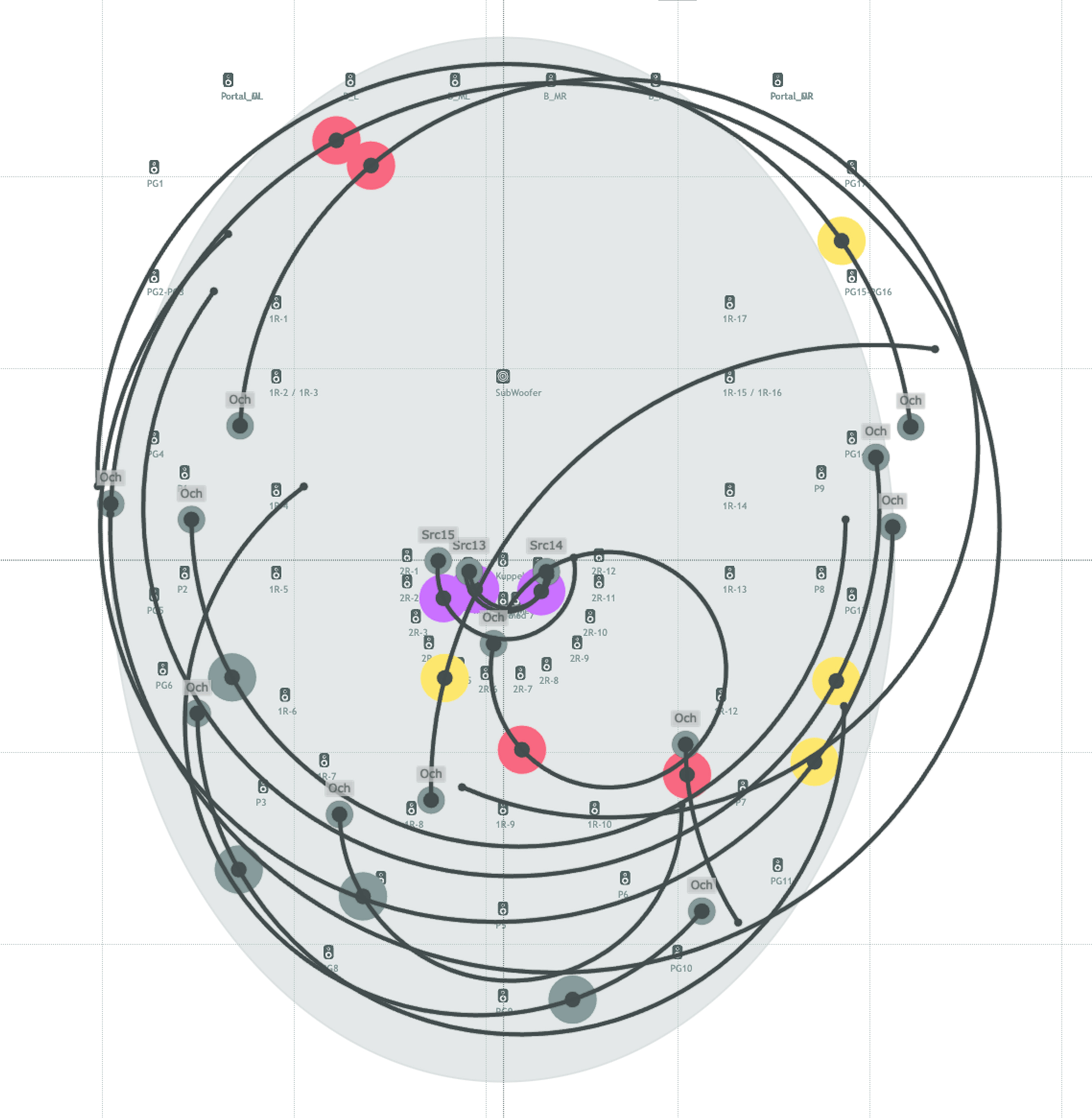

Wir haben einen Plan

Wer nicht weiss, was hier zu sehen ist, könnte glatt meinen, es handle sich um die Umlaufbahnen von Planeten. Da wir aber an einem Opernhaus sind und zurzeit die Premiere von Roman Haubenstock-Ramatis «Amerika» vorbereiten, geht es um etwas anderes – nämlich um die topmoderne Surroundanlage im Zuschauerraum.

Damit kann Sounddesigner Raphael Paciorek Klänge durch den Raum wandern lassen. In Haubenstock-Ramatis Partitur gibt es nämlich neben dem Orchester im Graben drei weitere Orchester, die elektronisch zugespielt

werden. Mit der Sourroundanlage, die 64 im ganzen Zuschauerraum verteilte Lautsprecher umfasst, lässt sich genau bestimmen, welche Instrumentengruppe wann wo zu hören sein soll – und in welcher Geschwindigkeit sich der Klang von der rechten hinteren Ecke des Zuschauerraums in die linke vordere Ecke bewegen soll (grau). Oder von der Kuppel beim Kronleuchter zur Mitte des Bühnenportals (lila). Als wäre das nicht genug, kommen noch Sprechchöre dazu, die ebenfalls elektronisch zugespielt und im Raum bewegt werden müssen. Eine grosse Aufgabe für unsere Tonabteilung. Und ein ganz neues Hörabenteuer für unser Publikum.

Dieser Artikel ist erschienen in MAG 109, Februar 2024.

Das MAG können Sie hier abonnieren.

Szenen von «Amerika»

Synopsis

Amerika

Der siebzehnjährige Karl Rossmann musste die Alte Welt verlassen. Seine Eltern haben ihn nach Amerika geschickt, weil er von einem Dienstmädchen verführt wurde und aus dieser Verbindung ein Kind entstanden ist. Karl kommt mit dem Schiff in New York an. Die Neue Welt nimmt ihn auf.

Die Passagiere verlassen das Schiff. Karl Rossmann verirrt sich auf der Suche nach seinem Regenschirm, den er an Bord vergessen hat, im Inneren des Schiffes und trifft zufällig auf den Schiffsheizer.

Der Heizer ist unzufrieden mit seinem Beruf und den Verhältnissen. Er will das Schiff verlassen und seine Stelle aufgeben.

Karl begegnet einem Mann, der behauptet, sein Onkel Jacob zu sein. Der Onkel weiss, dass Karl sein Zuhause wegen des Dienstmädchens verlassen musste.

Der reiche Onkel Jacob hat Karl bei sich aufgenommen. Herr Pollunder, ein Geschäftspartner des Onkels, lädt Karl zu einem Ausflug auf sein Landgut ein. Die Reise soll auf der Stelle stattfinden. Karl ist überrascht.

In Herrn Pollunders Haus auf dem Lande lernt Karl dessen Tochter Klara kennen. Das Haus ist alt und riesig, besteht aus dunklen Gängen, Treppen, Korridoren. Klara zeigt Karl das Zimmer, in dem er schlafen wird.

Klara bittet Karl, in ihr Zimmer zu kommen, um ihr auf dem Klavier vorzuspielen.

Klara verhält sich gegenüber Karl gewalttätig.

Herr Pollunder gibt Karl einen Brief von Onkel Jacob, in dem dieser mitteilt, dass Karl nie mehr zu ihm zurückzukehren darf. «Du hast dich entschieden, heute Abend fortzugehen, dann bleibe aber auch bei diesem Beschluss ein Leben lang». Karl verlässt Pollunders Haus.

Er schliesst sich den Landstreichern Delamarche und Robinson an. Auf der Suche nach Arbeit gehen sie den langen Weg nach Ramses.

Delamarche ist mit Brunelda zusammen, einer ehemals glamourösen Sängerin. Sie gibt eine Kostprobe ihres Könnens.

Im grossen Hotel Occidental begegnet Karl der Oberköchin, die ihm eine Stelle als Liftjunge anbietet. Karl nimmt die Stelle an.

Der Oberportier des Hotels besteht darauf, von allen gegrüsst zu werden.

Die einsame Sekretärin Therese sucht den Kontakt zu Karl. Sie fühlt sich von der Arbeit überfordert und verloren in der grossen Stadt. Der betrunkene Robinson bittet Karl um Geld.

Der Oberportier beschuldigt Karl, seinen Posten verlassen zu haben, und entlässt ihn auf der Stelle.

Auf der Strasse wird Karl Augenzeuge einer Wahlversammlung, auf der der Kandidat «I love you» eine Wahlkampfrede hält.

Karl ist in Bruneldas Wohnung untergekommen, in der auch Delamarche und Robinson leben. Delamarche will, dass Karl Bruneldas Diener wird.

Auf dem Balkon kommt Karl mit einem Studenten ins Gespräch, der ihm davon erzählt, wie unbefriedigend und aussichtslos ein Studium ist. Der Student rät Karl, bei Brunelda zu bleiben.

Brunelda nimmt ein Bad und lässt sich von Delarmarche waschen. Nichts ist ihr recht.

Karl, wieder auf der Strasse, sieht einen Werbestand des Grossen Naturtheaters von Oklahoma, bei dem jeder willkommen ist. Er bewirbt sich. Zwei Schreiber und der Personalchef des Theaters kümmern sich um seine Bewerbung. Karl wird aufgenommen.

Die Werbetruppe führt die Pantomine des Grossen Naturtheaters von Oklahoma auf.

Epilog: Karl begibt sich wieder auf seinen langen Weg.